36.南北朝動乱・石見

暦応4年/興国2年(1341年)7月から繰り広げた、北朝軍が安芸の北朝軍と共同で、那賀郡(江津市、浜田市)の全山野に展開した大掃蕩作戦も、ついに三隅籠城軍を攻略できなかった。

それは、当主を失ったりして一旦は降伏した、福屋・井野村・都野・河上らの南朝方にとって、三隅城が持ちこたえていることは、再起の後押しとなり、復活の檄にもなった。

彼らは、それぞれ後継者を擁立して次第にその勢力を回復しつつあった。

安芸軍が引揚げた 康永元年/興国3年(1342年)下旬からその秋にかけて、南朝軍は攻勢に出てくるようになる。

その結果、奪い取った小石見城(浜田市原井町)が南朝方に奪還されることとなった。

その事態を知った上野頼兼は12月29日、兼見らを率いて再び小石見城を攻撃に進発した。

しかし、小石見城の攻囲戦に手間取ってしまう。

そうなると北朝軍が小石見城を攻めあぐんでいるという、噂が広まる。

この噂は、南朝方の都野城の勢力を益々活気づかせていき、もはや北朝軍はそれを無視できない状態になっていった。

36.6. 南朝軍の復活

36.6.1.康永2年/興国4年(1343年)

都野城攻め

都野郷は、現在の江津市の江の川河口以西北半部を占め、これの大部分を領有していたのが都野氏であった。

暦応4年/興国元年(1341年)都野郷は幕府(室町)から吉良満貞に与えられ、さらに東福寺に寄進され寺領の一つになっている。

しかし、実質的な支配権は都野氏が掌握しており、東福寺による都野郷支配は形式的なものでしかなかった、と思われる。

史料に「都野城」攻撃が康永2年/興国4年(1343年)2月に始まった、とある。

しかし、この「都野城」という名称の城が何処に在ったかという記述もないし、又島根県教育委員会が平成9年(1997年)3月に発行した「石見の城館跡」にも掲載されていない。

ただ、神主城(江津市二宮町神主)や月出城(江津市金田町千金)が「都野城」に当たるという意見があるが、証拠はない。

都野一族は、亀山城(江津市江津町本町)」、「月出城(江津市金田町千金)」、「大和田城(江津市渡津町長田)」、「神主高田城(江津市二宮町神主)」、「神村城(江津市二宮町神村)」、千本崎城(江津市松川町太田)」、「鎌満城(江津市渡津町塩田)などを拠点にしており、「都野城」とは、このうちのどれかの城を指すものと思われる。

康永2年/興国4年(1343年)2月、北朝軍の上野頼兼は都野城制圧に出陣する。

2月3日益田兼見が敬川村から約1000騎、上野頼兼らが千田村から約1500騎を率いて攻め込んだ。

神主兵庫介重武は上野頼兼の軍を待ち受け、西島星城(*)から、手勢500ばかりを率いて撃って出て、上野頼兼の軍勢を「島の星山」の麓の縿巻(くるまき)の山原におびき寄せた。

そして、かねてから、仕掛けしていた落とし穴の方へ追い込み、上野軍に大被害を与えた、と云われている。

(*)「石見誌」に東島星城(城主:久留島兵庫之介)、西島星城(城主:来島出雲守康親)が在った、とあるが、その位置は不明である。

合戦は縿巻の山原で火蓋が切られたが、その後戦場は神村村、神主村に移っていった。

上野頼兼と益田兼見は神主城、神村城の攻撃を始めた。

しかし上野頼兼らの北朝軍は背後から都野の軍勢に衝かれて、戦力を集中できなかった。

そのため、城を攻略できず、戦局はまたもや膠着状態となった。

戦局は膠着のまま、いつしか初秋7月を迎えた。

しかし、この間三隅軍は鳥屋尾・矢原の二城を奪回し、益田氏の本拠七尾城の虚を衝かんとする、形勢となっていた。

まさに、形勢逆転である。

益田兼見の軍忠状(益田家什書)に

一、當年二月二日御向于都野城之時御供◻同三日於縿巻陣致軍忠畢、加之迄于同七月十二日致警固當陣訖、

一、同月廿九日、三隅御發向之時取陣於岡見、致晝夜之警固畢云々

以前條々之軍忠如斯爲後代欲以賜御證判、粗言上如件、

康永二年八月廿一日

見知了(判) (上野頼兼)

とあり、頼兼の軍、都野城を囲める機に乗じ三隅の南朝軍が2城を奪い返して、益田城を衝かんとする動きを見せたため、頼兼、兼見等が引き返し7月29日に岡見に陣したとある。

北朝軍の主力西帰す

7月12日、盛泰を都野城包囲に残しておいて、 頼兼・兼見らはその主力を率いて西帰する。

29日、岡見に着陣、大多和外城に拠って三隅軍の行動を牽制しようとしたが、かえってその逆襲に遭い、頼兼は円ヶ獄城(まるがだけ)に、兼見は七尾城に退いて守備するのやむなきに至った。

これを追撃して、三隅兼連は海岸沿いに西進し、兼春(黒沢城主 兼連二男)は美濃郡奥部に侵入して益田の背後に出て、南北相呼応して七尾城に迫る体制をとった。

上野頼兼は、8月7日、三隅兼春の機先を制し、吉川経明らに命じて三隅兼春の本拠黒沢城を襲撃させた。

この黒沢城には満良親王の若宮(後の石見宮)とその生母小舞の典侍、胡籙局達が、大多和城から碇石城をへて逃げて来ていた。

この城の城主三隅兼春は弓の名手で三隅与一と讃えられており、この戦で三隅兼春は寄せ手の大将吉川経明の股を遠矢で射抜いたと云われている。

交戦半ばにして吉川経明は負傷し、武家方は敗退した。

同月13日、三隅兼連が上野頼兼の本陣に迫るが、益田兼見は三隅軍の側方を衝いて激戦となった。しかし決着はつかず両軍とも引き上げた。

この後、北朝軍の吉川経明、長門から援軍に来た厚東武実らは、負傷したため石見を去って本国に帰っていった。

この間にも、都野縿巻(くるまき)では戦が断続しており、那賀郡東部の南朝軍は勢力を増強していた。

さらに福屋城をも復興させてきたので、頼兼らはまた福屋氏の討伐に発向せねばならなかった。

上野頼兼、益田兼見等は再び都野に向い、11月28日都野縿巻で合戦する。

貞和五年正月十八日の注進状に、

一、同年(康永二年) 十一月廿八日同所合戰、都野縿巻合戰、若當下村藤九郎郎(右腕射疵)郎従新三郎 (腹射疵)被疵訖矣

とある。

10月、北朝軍は井村城を奪う。吉川経明がここに立て籠り、北朝軍の拠点とした。

36.6.2.康永3年/興国5年(1344年)

康永3年/興国5年(1344年)4月27日、上野頼兼、益田兼見ら北朝軍は、井村兼武の鳥屋尾城を攻めようと漁山村(いさりむら)の横山に陣した。

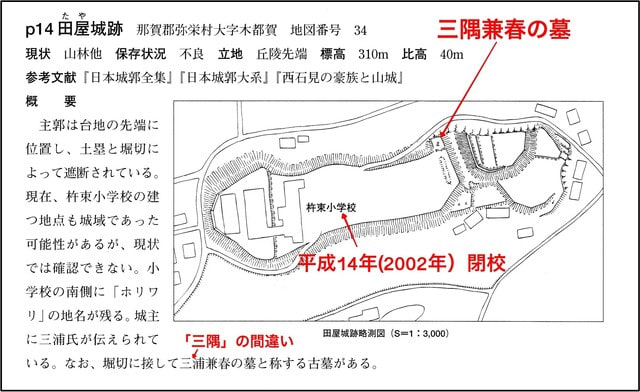

だが、戦略上の手順なのか、4月29日に杵束(那賀郡木都賀城主三隅兼春)城(別名田屋城)を攻める。

杵束城は四面を切岸した断崖城であった。

ここの城主は黒沢城と二城をかけ持つ三隅兼春である。

寄せ手の上野勢も黒沢城のこともあり、迂闊に近寄れなかった。

戦況はまたも膠着して数か月対陣することになる。

数ヶ月の対陣後に合戰があり、益田兼見が左肩に射疵を被り、又若当も傷を負った、と益田家什書にある。

(益田家什書)

石見國御神本益田孫次郎兼見謹申、當年四月爲被攻凶徒居所鳥尾城、同月廿七日被取陣於横山之時、數ヶ月警固被陣、同◻月廿七日御發向木東城之日致御供、同廿九日種々合戰、自身被疵左肩被射之若當佐々木七郎左ヒザ口射之訖、此條松田左近將監所見知也、早給御證判可申恩賞候、以此旨可有御披露候恐惶謹言、

康永三年七月二日 藤原兼見狀

進上 御奉行所

見知了(判)(上野頼兼)

6月になり、三隅兼連は北朝軍の兵糧隊を襲い、兵糧を奪わせようとした。

これに対して上野頼兼は軍を分けて三隅城を攻め、その行動を牽制しようとした。

6月24日三隅兼連は、石田の藁谷という所で合戦し北朝方の田村盛泰一族の今田祖覚房を討取り、撃退したとある。(石田は三隅高城の北方三隅村字石田の地である)

貞和五年正月十八日上野 頼兼の注進状

一、同(康英)三年六月廿四日同國三隅石田合戰一族今田祖覺房令討死訖云々

<杵束城(田屋城)跡と三隅兼春の墓>

杵束城跡地に杵束小学校(平成14年に閉校)が建てられている。

この堀切に接して三隅兼春の墓がある。

<平成9年発行 石見の城館跡より>

36.6.3. 貞和元年/興国6年(1345年)

貞和元年/興国6年(1345年)における石見関係の紛争の記録は、古文書の中に発見できない。

おそらく南朝方も優越するだけの力がなく、対する北朝方も徹底的制圧を加えることができず、全く膠着状態となり、各地に小競り合いが繰り返されていたものと、思われる。

しかしかかる状態は単に石見一国だけの現象ではなく全国的様相でもあった。

戦乱は治まりかけたのではなかった。

翌年には上野頼兼らは、三度目となる都野城攻めを行うのである。

<続く>