A's Gift

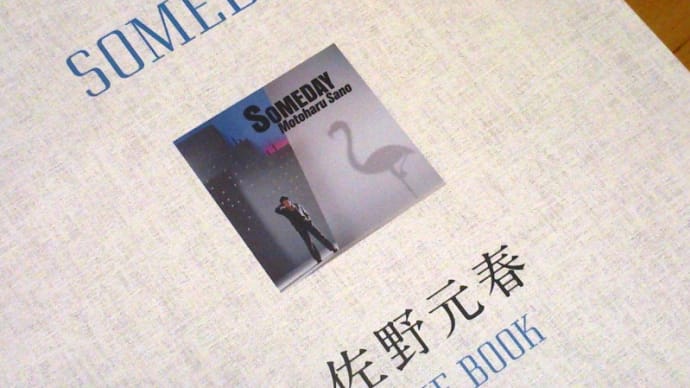

ことさらに大仰に言えば、 僕の人生の僥倖のひとつは、 多感なころ、16歳のとき、 佐野元春の...

一汁三菜

ユネスコ無形文化遺産に 「和食(日本人の伝統的な食文化)」が登録された。 むろん日本人とし...

狂想曲

今年は尾崎豊がデビューして30周年の節目に当たる年らしい。 デビュー記念日の12月1日、...

飽和状態

今月は、ブログの更新が滞ってる。 仕事が忙しいというのは言い訳に過ぎない。 四六時中、仕...

先輩後輩

夕べの酒は格別だった。 青年会議所(JC)の先輩後輩との飲み事。 気が置けない友人との時間は...

仕事納め雑感

表向きの仕事納めは28日の土曜日だったのだけど、 残務処理やら月末月初の資金繰りやらで、 ...

最近の記事

カテゴリー

- 旅行記(32)

- 桐箱ブログ(21)

- インポート(1)

- ギャンブル(1)

- まちづくり(130)

- 写真(42)

- オランダ・コラム(4)

- 音楽(23)

- テレビ番組(148)

- アート・文化(75)

- 佐野元春(76)

- うんちく・小ネタ(272)

- アニメ・コミック・ゲーム(71)

- 本と雑誌(12)

- 社会・経済(9)

- ブログ(49)

- 日記(0)

- 学問(13)

- 映画(9)

- 食・レシピ(18)

- 健康・病気(61)

- 国際・政治(54)

- 青年会議所(22)

- まち歩き(260)

- 悩み(52)

- ニュース(156)

- スポーツ(152)

- 日記・エッセイ・コラム(184)

- コスメ・ファッション(34)

- デジタル・インターネット(101)

- 旅行(9)

- グルメ(5)

バックナンバー

人気記事