小山市の市制70周年に際し、小山の屋台1台が復元組立てされ、他3町の屋台彫物が公開展示されました、

時期は、令和6年10月14日から11月14日まで、土日祝日は13時から(午後のみ注意)、平日は9時から(最終受付は16時半)、会場は、須賀神社会館(小山市宮本町1-2-4)になります。

栃木県内で最も古い時代(延享五年(1748))の部材を含み、彫物とその後に追加された彫物が加わって完成されたもので、何世代にも受け継がれた宮彫文化の至宝になります。

▼会場内の展示案内 (稲)稲葉郷、(下)下町、(横)横町、(上)上町

1.稲葉郷の屋台(目録㉒) 〈本郷町自治会〉

・稲葉郷屋台・・本屋台と附屋台の使用可能な部材を組み合わせて1台のみ組立て展示。

・本屋台の正面上部 唐破風「破風巻龍」

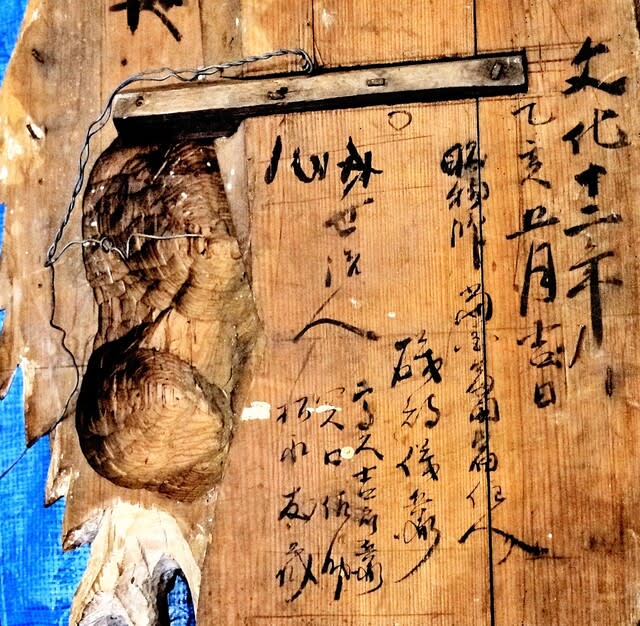

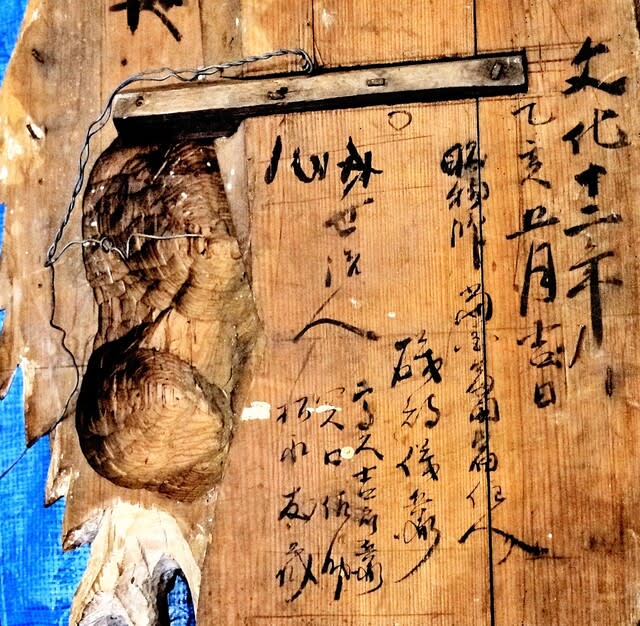

*懸魚部の裏面に墨書「文化十二年(1815)乙亥五月吉日」「彫物師 当国富田宿住人 礒部儀兵衛」(礒辺流分家)

・本屋台の正面上部妻部「龍」

・本屋台中央部の全体像

・本屋台中央部の脇障子「竹に虎」 写真は向かって左

・本屋台中央部の脇障子「竹に虎」 写真は向かって右

・本屋台中央部 「麒麟」(向かって右)

*枠に墨書「文化十二年(1815)」、「彫物師 当国富田宿住人 礒部儀左衛門」(礒辺流本家)

・本屋台中央部 「麒麟」(向かって左)

*枠に墨書「文化十二年乙亥五月」「彫物師 礒部儀兵衛」(礒辺流分家)

・本屋台 後方妻飾り「飛龍」

*後面に「小森村□ 彫物師重□郎 文化十二年乙亥五月再興」とあるが、重三郎(竹田流)が作ったものを文化十二年に再利用したと考える。

飛龍拡大

・附屋台の妻飾り「龍」 屋台後面に設置

同拡大・・素晴らしい龍です。

・附屋台の唐破風「双龍」(目録㉑) 高さ163㎝、幅350㎝、

*龍の裏面に墨書「文化十二年乙亥五月吉日 彫物師 当国富田住 礒部儀左衛門」(礒辺流本家)

・往時の稲葉郷の屋台-本屋台と附屋台を二台並べた写真。 この規模の屋台を2台所有していることに驚きです。

2.下町の屋台(彫物部材のみ) -稲葉郷と同様に2台の屋台を所有していた。 〈須賀町自治会〉

・往時の祭礼風景(大正十三年)

・唐破風板・懸魚「牡丹」(目録①) 文政二年(1819)

*裏面の墨書「文政二年(1819)」「彫物師 下総国結城小森村 竹田重三郎 同国栃木町 竹田四郎治」

この二人の彫工は、文政十一年(1828)に須賀神社拝殿向拝部の彫物を手がけた。

・後部鬼板彫物(目録②) 宝暦八年(1758)・・・古い時代の屋台部材

・下座脇(芸座脇)彫物「獅子」2点(目録③④) 文政二年 高さ73㎝、横73㎝、

・妻飾「波に菊水」(目録⑤) 明和四年(1767) 高さ60㎝、幅256㎝

裏面墨書「彫物 湯本兵蔵 定吉」。湯本兵蔵は山川(結城市)の彫工。

・懸魚「鳳凰」(目録⑥) 高さ34㎝、幅98㎝、

・その他

唐破風板の部材に墨書「宝暦八年(1758)戊寅六月吉日 大工堤□□ 」とあり、鬼板彫物(目録②)と同時期の古い物。

3.横町の屋台(彫物・部材のみ) 〈横町自治会〉

・往時の祭礼風景

・唐破風周り/鬼板「雲に麒麟」、懸魚「波に亀」(目録⑦)

*彫物は文化五年(1808)、破風板裏に延享五年(1748)の墨書・・・県内最古の部材

・下座脇(芸座脇)彫物「獅子」(目録⑧⑨) 文化五年(1808) 高さ98㎝、幅61㎝

左獅子(目録⑧)

*裏面墨書「日光道 富田住 左リ義兵衛隆顕彫 時(変換)文化五戊辰八月ヨリ 冬十月迄ニ出来」

右獅子(目録⑨)

*裏面墨書「左リ甚五郎(変換) 十一代目彫景 富田住 礒邊義兵衛隆顕彫 時(変換)文化五年~」

・妻飾の彫物「雲水龍」(目録⑩) 文化五年(1808) 高さ63㎝、幅265㎝

・部位不明「松に孔雀」(目録⑪) 文化五年 高さ81㎝、幅160㎝

・妻飾りの彫物「桐に鳳凰」(目録⑫) 文化五年 高さ63㎝、幅265㎝

・下座(芸座)破風板(目録⑬) 文化五年

4.上町の屋台(彫物・部材のみ) 〈城山町自治会〉

・妻飾りの彫物「波に亀」(目録⑭) 天明六年(1786)

・鬼板彫物「獅子」(目録⑮⑯) 天明六年

・妻飾り彫物「桐に鳳凰」(目録⑰) 天明六年 高さ52㎝、幅261㎝

・妻飾り彫物「波に飛龍」(目録⑱) 天明六年 高さ52㎝、幅261㎝(目録⑰と同形、同サイズ)

・妻飾り彫物「柏に兎を捕らえる鷹」(目録⑲) 天明六年、(目録⑰と同形、同サイズ)

・妻飾り彫物「波に犀(サイ)」(目録⑳) 天明六年、(目録⑰と同形、同サイズ)

同裏面 墨書 「天明六年(1786) 丙午霜月 再興 画工 小野 斧八 手添 福地鉄蔵」

5.中町の屋台 -昭和六年に焼失し現存せず。稲葉郷と同様に2台の屋台を所有していた。〈本町自治会〉

・往時の祭礼風景

★栃木県全般の屋台、天棚に関することは下記のものが参考になります。

「華麗なる栃木の祭礼遺産」

宇都宮市の屋台研究家 池田貞夫氏が季刊誌「しもつけの心」(vol.058、16-19頁、2020年9月発行)に投稿されたもの

(付記)須賀神社拝殿の彫物 文政十一年(1828) 結城小森の竹田重三郎守国と栃木住の竹田四郎国親(龍裏面の刻銘)

*写真協力:井上氏(宇都宮市)

時期は、令和6年10月14日から11月14日まで、土日祝日は13時から(午後のみ注意)、平日は9時から(最終受付は16時半)、会場は、須賀神社会館(小山市宮本町1-2-4)になります。

栃木県内で最も古い時代(延享五年(1748))の部材を含み、彫物とその後に追加された彫物が加わって完成されたもので、何世代にも受け継がれた宮彫文化の至宝になります。

▼会場内の展示案内 (稲)稲葉郷、(下)下町、(横)横町、(上)上町

1.稲葉郷の屋台(目録㉒) 〈本郷町自治会〉

・稲葉郷屋台・・本屋台と附屋台の使用可能な部材を組み合わせて1台のみ組立て展示。

・本屋台の正面上部 唐破風「破風巻龍」

*懸魚部の裏面に墨書「文化十二年(1815)乙亥五月吉日」「彫物師 当国富田宿住人 礒部儀兵衛」(礒辺流分家)

・本屋台の正面上部妻部「龍」

・本屋台中央部の全体像

・本屋台中央部の脇障子「竹に虎」 写真は向かって左

・本屋台中央部の脇障子「竹に虎」 写真は向かって右

・本屋台中央部 「麒麟」(向かって右)

*枠に墨書「文化十二年(1815)」、「彫物師 当国富田宿住人 礒部儀左衛門」(礒辺流本家)

・本屋台中央部 「麒麟」(向かって左)

*枠に墨書「文化十二年乙亥五月」「彫物師 礒部儀兵衛」(礒辺流分家)

・本屋台 後方妻飾り「飛龍」

*後面に「小森村□ 彫物師重□郎 文化十二年乙亥五月再興」とあるが、重三郎(竹田流)が作ったものを文化十二年に再利用したと考える。

飛龍拡大

・附屋台の妻飾り「龍」 屋台後面に設置

同拡大・・素晴らしい龍です。

・附屋台の唐破風「双龍」(目録㉑) 高さ163㎝、幅350㎝、

*龍の裏面に墨書「文化十二年乙亥五月吉日 彫物師 当国富田住 礒部儀左衛門」(礒辺流本家)

・往時の稲葉郷の屋台-本屋台と附屋台を二台並べた写真。 この規模の屋台を2台所有していることに驚きです。

2.下町の屋台(彫物部材のみ) -稲葉郷と同様に2台の屋台を所有していた。 〈須賀町自治会〉

・往時の祭礼風景(大正十三年)

・唐破風板・懸魚「牡丹」(目録①) 文政二年(1819)

*裏面の墨書「文政二年(1819)」「彫物師 下総国結城小森村 竹田重三郎 同国栃木町 竹田四郎治」

この二人の彫工は、文政十一年(1828)に須賀神社拝殿向拝部の彫物を手がけた。

・後部鬼板彫物(目録②) 宝暦八年(1758)・・・古い時代の屋台部材

・下座脇(芸座脇)彫物「獅子」2点(目録③④) 文政二年 高さ73㎝、横73㎝、

・妻飾「波に菊水」(目録⑤) 明和四年(1767) 高さ60㎝、幅256㎝

裏面墨書「彫物 湯本兵蔵 定吉」。湯本兵蔵は山川(結城市)の彫工。

・懸魚「鳳凰」(目録⑥) 高さ34㎝、幅98㎝、

・その他

唐破風板の部材に墨書「宝暦八年(1758)戊寅六月吉日 大工堤□□ 」とあり、鬼板彫物(目録②)と同時期の古い物。

3.横町の屋台(彫物・部材のみ) 〈横町自治会〉

・往時の祭礼風景

・唐破風周り/鬼板「雲に麒麟」、懸魚「波に亀」(目録⑦)

*彫物は文化五年(1808)、破風板裏に延享五年(1748)の墨書・・・県内最古の部材

・下座脇(芸座脇)彫物「獅子」(目録⑧⑨) 文化五年(1808) 高さ98㎝、幅61㎝

左獅子(目録⑧)

*裏面墨書「日光道 富田住 左リ義兵衛隆顕彫 時(変換)文化五戊辰八月ヨリ 冬十月迄ニ出来」

右獅子(目録⑨)

*裏面墨書「左リ甚五郎(変換) 十一代目彫景 富田住 礒邊義兵衛隆顕彫 時(変換)文化五年~」

・妻飾の彫物「雲水龍」(目録⑩) 文化五年(1808) 高さ63㎝、幅265㎝

・部位不明「松に孔雀」(目録⑪) 文化五年 高さ81㎝、幅160㎝

・妻飾りの彫物「桐に鳳凰」(目録⑫) 文化五年 高さ63㎝、幅265㎝

・下座(芸座)破風板(目録⑬) 文化五年

4.上町の屋台(彫物・部材のみ) 〈城山町自治会〉

・妻飾りの彫物「波に亀」(目録⑭) 天明六年(1786)

・鬼板彫物「獅子」(目録⑮⑯) 天明六年

・妻飾り彫物「桐に鳳凰」(目録⑰) 天明六年 高さ52㎝、幅261㎝

・妻飾り彫物「波に飛龍」(目録⑱) 天明六年 高さ52㎝、幅261㎝(目録⑰と同形、同サイズ)

・妻飾り彫物「柏に兎を捕らえる鷹」(目録⑲) 天明六年、(目録⑰と同形、同サイズ)

・妻飾り彫物「波に犀(サイ)」(目録⑳) 天明六年、(目録⑰と同形、同サイズ)

同裏面 墨書 「天明六年(1786) 丙午霜月 再興 画工 小野 斧八 手添 福地鉄蔵」

5.中町の屋台 -昭和六年に焼失し現存せず。稲葉郷と同様に2台の屋台を所有していた。〈本町自治会〉

・往時の祭礼風景

★栃木県全般の屋台、天棚に関することは下記のものが参考になります。

「華麗なる栃木の祭礼遺産」

宇都宮市の屋台研究家 池田貞夫氏が季刊誌「しもつけの心」(vol.058、16-19頁、2020年9月発行)に投稿されたもの

(付記)須賀神社拝殿の彫物 文政十一年(1828) 結城小森の竹田重三郎守国と栃木住の竹田四郎国親(龍裏面の刻銘)

*写真協力:井上氏(宇都宮市)

おおっ、素晴らしい屋台彫刻です。

こんなに細部まで見ることができるというのもなかなかない事ですね。

詳細な解説もありがたいです。