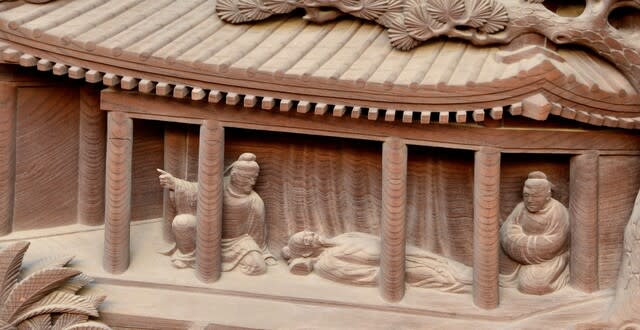

第十面の胴羽目 「法華経説話:法師守護 加藤寅之助作 (縦 127㎝、横 227㎝、ケヤキの一枚板)

最後の胴羽目

題材は、『法華経』巻第八 陀羅尼品第二十六 「擁護法師」(諸尊の守護誓願)

左下部

岩窟内で誦経する僧侶を合掌礼拝する天部形

他の部分

屋内で病臥する人物の元に瑞雲に女神(5柱)かけつけ、別の棟内で書物を広げる人物に同様に女神(3柱)が駆けつける場面

女神は十羅刹女、鬼子母神。

・模型彫刻(大客殿廊下) 作者 木島正夫

この模型は、第六面(加府藤正一)と同様に、完成品の後に作られたと考えられる。木島正夫は手水屋の建造に参加している。

・帝釈堂の拝殿(大正六年起工、昭和四年落成)

棟札から 棟梁は坂田留吉、彫刻は加藤寅之助、図師(設計)三村規七

拝殿向拝部 龍裏に 加藤寅之助の刻銘。

・彫刻師 加藤寅之助

父は二天門(明治30年)を手がけた加藤勘蔵、子は渡り廊下の彫物(昭和32年)を手がけた加藤正春とされるが血縁関係は不明。

帝釈天の胴羽目10枚を10人の彫刻師の競作にしようと発案したとされる。

寅之助は横浜住の彫刻師であるが、花輪彫工の流れと思われる。

三代石原常八主利(明治15年没)、の長男が高澤改之助(明治24年没)、二男幸作は岸亦八家に婿に入り、三男鶴次郎が横浜に移り高松政吉(大正四年)として輸出家具製作をした。幸作の長男である寅次郎は高松政吉の門人になっている。寅次郎が寅之助の可能性がある。

・参考資料

『帝釈天題経寺建造物調査報告書』(葛飾区教育委員会発行、令和四年)

『帝釈堂 法華経説話彫刻』 (帝釈天題経寺発行)

最後の胴羽目

題材は、『法華経』巻第八 陀羅尼品第二十六 「擁護法師」(諸尊の守護誓願)

左下部

岩窟内で誦経する僧侶を合掌礼拝する天部形

他の部分

屋内で病臥する人物の元に瑞雲に女神(5柱)かけつけ、別の棟内で書物を広げる人物に同様に女神(3柱)が駆けつける場面

女神は十羅刹女、鬼子母神。

・模型彫刻(大客殿廊下) 作者 木島正夫

この模型は、第六面(加府藤正一)と同様に、完成品の後に作られたと考えられる。木島正夫は手水屋の建造に参加している。

・帝釈堂の拝殿(大正六年起工、昭和四年落成)

棟札から 棟梁は坂田留吉、彫刻は加藤寅之助、図師(設計)三村規七

拝殿向拝部 龍裏に 加藤寅之助の刻銘。

・彫刻師 加藤寅之助

父は二天門(明治30年)を手がけた加藤勘蔵、子は渡り廊下の彫物(昭和32年)を手がけた加藤正春とされるが血縁関係は不明。

帝釈天の胴羽目10枚を10人の彫刻師の競作にしようと発案したとされる。

寅之助は横浜住の彫刻師であるが、花輪彫工の流れと思われる。

三代石原常八主利(明治15年没)、の長男が高澤改之助(明治24年没)、二男幸作は岸亦八家に婿に入り、三男鶴次郎が横浜に移り高松政吉(大正四年)として輸出家具製作をした。幸作の長男である寅次郎は高松政吉の門人になっている。寅次郎が寅之助の可能性がある。

・参考資料

『帝釈天題経寺建造物調査報告書』(葛飾区教育委員会発行、令和四年)

『帝釈堂 法華経説話彫刻』 (帝釈天題経寺発行)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます