地震凄かったですね!皆様ご無事でしょうか?

ちなみに僕の家(栗林)では水槽から豪快に水があふれ出ました。。。

それ以外は大して被害がなかったのですが、家から出てみると塀が壊れたり、ガラスが割れたりしていましたね。

人間は地面の上で生きているので、地面の激しい揺れにはなんの抵抗も出来ませんね。

さて、平成23年度狛江能楽普及会の告知をさせていただき、チラシももうすぐ完成致します。

またエコルマホールロビーコンサートの予定もそろそろ決まると思います。

そこでニュースです!

狛江能楽普及会に新たに参加して下さる方がいます。

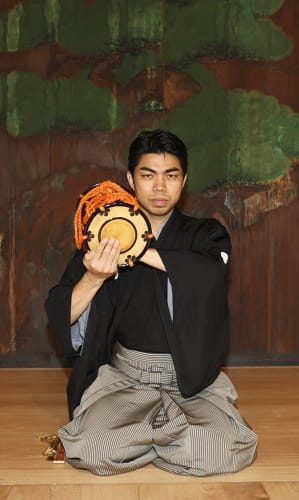

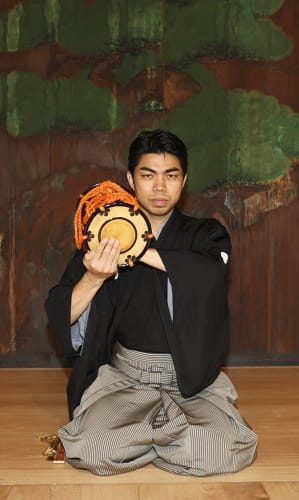

鳥山直也師

1971年生 小鼓方観世流

観世豊純 及び 観世新九郎に師事。

これまでに「望月」を披く。

海外公演等多数。

鳥山師は狛江のお隣、調布市にお住まいです。

ご近所さんのメリットを生かして、ますます精力的に活動していきたいと思います!

追記 4月5日

この記事を栗林が書いた時にはこんなに大変な事態になるとは思っていませんでした。

地球は人間の予想を軽々と超えるほどのエネルギーを生み出します。

記事の内容・書き方が軽いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、あえて当時のまま文章を残そうと思います。

今出来ることは何か、被災地への援助は国家・個人がある程度の余裕があることで初めて成り立ちます。

やみくもに節約をする、活動自粛をすることは日本という国が、負のスパイラルに突入することになります。

自粛というのは自ら活動を控えること。人に言われてするものではないと思います。しかし、震災直後は歌舞音曲など、とんでもないというような風潮がありました。

桜が咲き出しました。今から活動を始めましょう。自分の生活に正面から向き合いましょう。

個人個人の仕事が日本を支えているのだと思います。

ちなみに僕の家(栗林)では水槽から豪快に水があふれ出ました。。。

それ以外は大して被害がなかったのですが、家から出てみると塀が壊れたり、ガラスが割れたりしていましたね。

人間は地面の上で生きているので、地面の激しい揺れにはなんの抵抗も出来ませんね。

さて、平成23年度狛江能楽普及会の告知をさせていただき、チラシももうすぐ完成致します。

またエコルマホールロビーコンサートの予定もそろそろ決まると思います。

そこでニュースです!

狛江能楽普及会に新たに参加して下さる方がいます。

鳥山直也師

1971年生 小鼓方観世流

観世豊純 及び 観世新九郎に師事。

これまでに「望月」を披く。

海外公演等多数。

鳥山師は狛江のお隣、調布市にお住まいです。

ご近所さんのメリットを生かして、ますます精力的に活動していきたいと思います!

追記 4月5日

この記事を栗林が書いた時にはこんなに大変な事態になるとは思っていませんでした。

地球は人間の予想を軽々と超えるほどのエネルギーを生み出します。

記事の内容・書き方が軽いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、あえて当時のまま文章を残そうと思います。

今出来ることは何か、被災地への援助は国家・個人がある程度の余裕があることで初めて成り立ちます。

やみくもに節約をする、活動自粛をすることは日本という国が、負のスパイラルに突入することになります。

自粛というのは自ら活動を控えること。人に言われてするものではないと思います。しかし、震災直後は歌舞音曲など、とんでもないというような風潮がありました。

桜が咲き出しました。今から活動を始めましょう。自分の生活に正面から向き合いましょう。

個人個人の仕事が日本を支えているのだと思います。

今回は謡と仕舞について簡単に説明いたします。

なぜ簡単かって?

ここら辺を詳しく説明すると能は敷居が高い!って思われちゃうから。

もともと能というのは歌って踊って!という芸能なんですね。

でもその歌って踊る登場人物?が神様だったり幽霊だったりするわけです。

そんなこんなで、ただ大きな声で謡えばいい、格好よく動けばいい、というわけにはいかないわけです。

謡とは能の台本である詞章に節をつけて歌うことです。

謡うというのは謡曲の言い方なので、説明するときは(歌う)ですね。

仕舞というのは能の一部分を舞うことです。正確には謡だけで舞うことですが・・・。まあそんなこといいか。。。

これがある程度出来るようになると能が舞えるようになるわけです。

狛江能楽普及会代表の中村昌弘は金春流という流儀です。

他にも観世流、宝生流、喜多流、金剛流があります。

金春流はかの豊臣秀吉が実際に習っていた流儀です。

秀吉は能狂いとして知られ、太閤能という秀吉が主人公の能まで作らせています。

実際に自分で能を演じ、人に見せるのが大好きだったようです。

記録に残っているところで、その芸はあまり??上手くなかったようです。

でも当時の最高権力者に誰も下手くそ!とはいえないですよね・・・・

まあ秀吉はいいとして、歴史のある流儀なので名人も数多く排出しています。

狛江能楽普及会では今後狛江エコルマホールで継続的に謡・仕舞教室を開催いたします。

あなたも天下人の舞った舞を実際に舞ってみませんか?

なぜ簡単かって?

ここら辺を詳しく説明すると能は敷居が高い!って思われちゃうから。

もともと能というのは歌って踊って!という芸能なんですね。

でもその歌って踊る登場人物?が神様だったり幽霊だったりするわけです。

そんなこんなで、ただ大きな声で謡えばいい、格好よく動けばいい、というわけにはいかないわけです。

謡とは能の台本である詞章に節をつけて歌うことです。

謡うというのは謡曲の言い方なので、説明するときは(歌う)ですね。

仕舞というのは能の一部分を舞うことです。正確には謡だけで舞うことですが・・・。まあそんなこといいか。。。

これがある程度出来るようになると能が舞えるようになるわけです。

狛江能楽普及会代表の中村昌弘は金春流という流儀です。

他にも観世流、宝生流、喜多流、金剛流があります。

金春流はかの豊臣秀吉が実際に習っていた流儀です。

秀吉は能狂いとして知られ、太閤能という秀吉が主人公の能まで作らせています。

実際に自分で能を演じ、人に見せるのが大好きだったようです。

記録に残っているところで、その芸はあまり??上手くなかったようです。

でも当時の最高権力者に誰も下手くそ!とはいえないですよね・・・・

まあ秀吉はいいとして、歴史のある流儀なので名人も数多く排出しています。

狛江能楽普及会では今後狛江エコルマホールで継続的に謡・仕舞教室を開催いたします。

あなたも天下人の舞った舞を実際に舞ってみませんか?

私たち若手能楽師は普段舞台に立っております。(笛の栗林は座ってますが・・・)

平成21年11月28日(土)12:30開演 神楽坂 矢来能楽堂にて

金春円満井会定例能

におきまして、能管教室講師の栗林祐輔が

初番 能 女郎花 を

謡、仕舞教室講師の中村昌弘が

能 乱 を勤めます。

狛江能楽普及会代表 中村昌弘は今回 乱 の披キ(初めて勤めること)でございます。

是非観にいらしてください!

マイナーな能ですが、能舞台に賭けている人間もいるのです^^

平成21年11月28日(土)12:30開演 神楽坂 矢来能楽堂にて

金春円満井会定例能

におきまして、能管教室講師の栗林祐輔が

初番 能 女郎花 を

謡、仕舞教室講師の中村昌弘が

能 乱 を勤めます。

狛江能楽普及会代表 中村昌弘は今回 乱 の披キ(初めて勤めること)でございます。

是非観にいらしてください!

マイナーな能ですが、能舞台に賭けている人間もいるのです^^

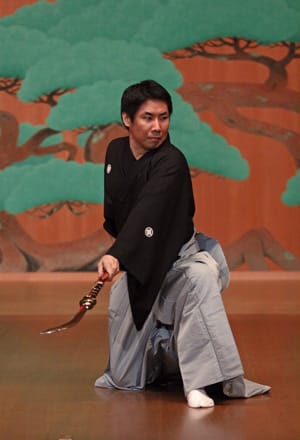

狛江能楽普及会

代表 シテ方金春流 中村昌弘

1978年 東京都生まれ

79世宗家金春信高、高橋万紗、高橋忍に師事

中央大学法学部法律学科卒

今までに「獅子」を披く

81年 高橋万紗師に入門

85年 能「桜川」子方にて初舞台

98年 能「田村」にて初シテ

02年 以降、円満井会定例能にてシテを舞う

09年 「獅子」「乱」披キ

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

笛方森田流 栗林祐輔

1977年生

国立能楽堂第六期研修修了

松田弘之 及び 杉市和に師事

これまでに

「乱」「石橋」「道成寺」を披く

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

2009年2月 国際交流基金 ルーマニア・ウィーン公演

他海外公演、新作能多数

小鼓方大倉流 田邊恭資

1980年新潟生

国立能楽堂第7期研修修了

大倉源次郎 及び 故、鵜沢速雄に師事

これまでに

「乱」「石橋」を披く

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

以上代表者のプロフィールです。

シテ方とは能の主役、地謡(状況描写)などを勤めます。

そのほか舞台上の様々なことをシテ方が中心になって進めます。

神様や幽霊、妖精、または現実の人間など様々な役柄を演じます。

笛とは、笛にも様々な種類がありますが、能で使う笛は「能管」「能笛」といいます。能管はその名の通り、能のために作られた笛です。

楽器としてみると、非常に特殊な楽器です。

元々は霊を呼び出すための音なんです。(怖いですね・・・)

小鼓は一番お馴染みな楽器だと思います。

よくCMなどで女優さんが打ってますよね!

世界一美しい音色の打楽器と言われます。

湿度に非常~に敏感で、良い音を出すのはそんなに簡単なことではありません。

実際に打ってみればわかるかも!(笑)

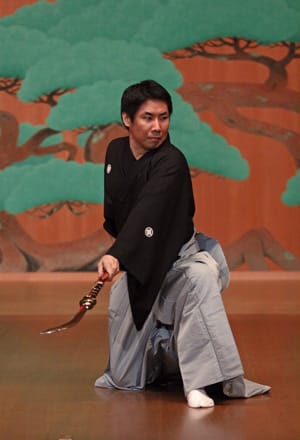

代表 シテ方金春流 中村昌弘

1978年 東京都生まれ

79世宗家金春信高、高橋万紗、高橋忍に師事

中央大学法学部法律学科卒

今までに「獅子」を披く

81年 高橋万紗師に入門

85年 能「桜川」子方にて初舞台

98年 能「田村」にて初シテ

02年 以降、円満井会定例能にてシテを舞う

09年 「獅子」「乱」披キ

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

笛方森田流 栗林祐輔

1977年生

国立能楽堂第六期研修修了

松田弘之 及び 杉市和に師事

これまでに

「乱」「石橋」「道成寺」を披く

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

2009年2月 国際交流基金 ルーマニア・ウィーン公演

他海外公演、新作能多数

小鼓方大倉流 田邊恭資

1980年新潟生

国立能楽堂第7期研修修了

大倉源次郎 及び 故、鵜沢速雄に師事

これまでに

「乱」「石橋」を披く

現在、国立能楽堂研究生として更なる研さんを積んでいる。

以上代表者のプロフィールです。

シテ方とは能の主役、地謡(状況描写)などを勤めます。

そのほか舞台上の様々なことをシテ方が中心になって進めます。

神様や幽霊、妖精、または現実の人間など様々な役柄を演じます。

笛とは、笛にも様々な種類がありますが、能で使う笛は「能管」「能笛」といいます。能管はその名の通り、能のために作られた笛です。

楽器としてみると、非常に特殊な楽器です。

元々は霊を呼び出すための音なんです。(怖いですね・・・)

小鼓は一番お馴染みな楽器だと思います。

よくCMなどで女優さんが打ってますよね!

世界一美しい音色の打楽器と言われます。

湿度に非常~に敏感で、良い音を出すのはそんなに簡単なことではありません。

実際に打ってみればわかるかも!(笑)

ようこそ能楽の世界へ!