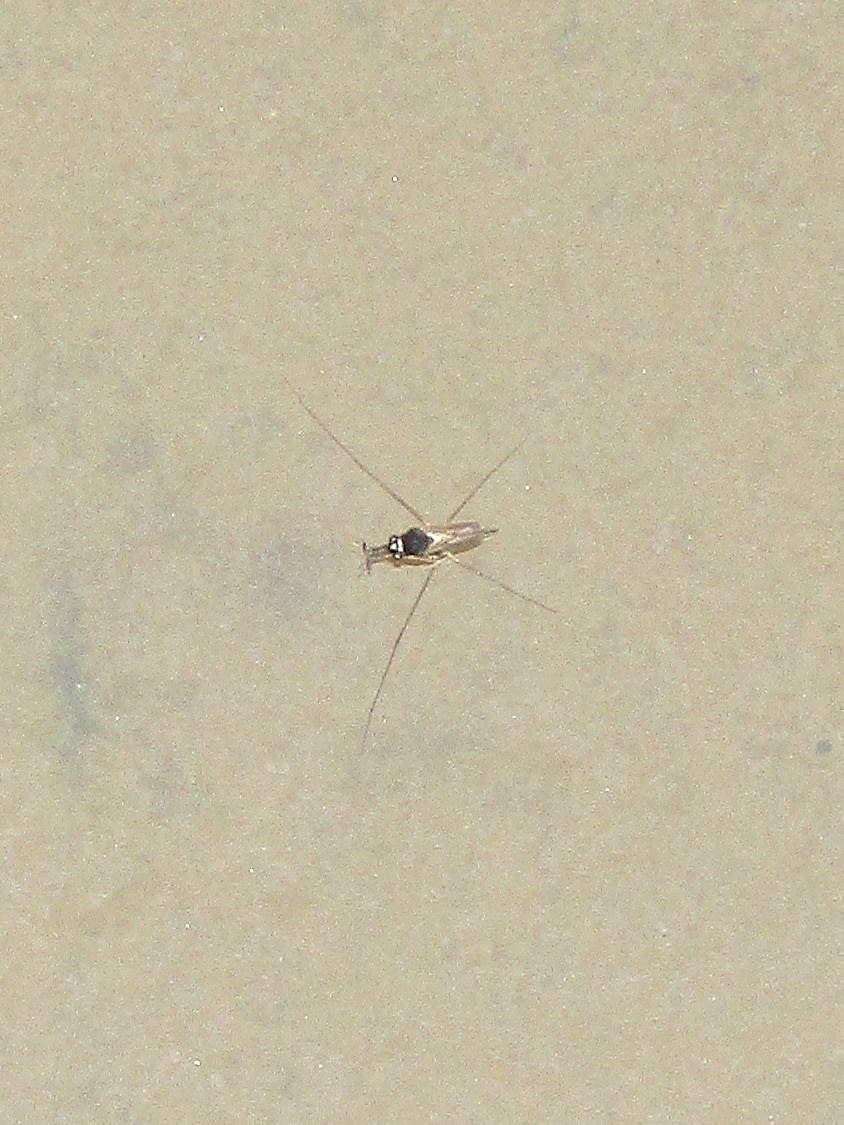

2024年の画像から。

トガリアメンボ有翅型!

トガリアメンボは外来種。

ビオトープ天神の里にもすでに進出していた!

トガリアメンボは東南アジア原産。

2001年に兵庫県の淡路島で初めて確認された。

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)によると、分布は東海以西とある。

(初版第1刷が2013年4月19日)

2013年には千葉県松戸市で有翅型の♀が確認された。

茨城県では2014年に茨城県つくば市で有翅型の♀2♂1が採集された。

(茨城県自然博物館研究報告第18号)

埼玉県2015、群馬県2015、栃木県2015、東京都2015、神奈川県2020

福島県2019、宮城県2020

(群馬県におけるトガリアメンボ(カメムシ目:アメンボ科)の追加記録)

北茨城市においてトガリアメンボを確認(山崎和哉氏)

(水戸昆虫研究会るりぼし№51・2022年12月発行)

う˝う˝~ん。

気づかなかっただけで、もうとっくに笠間市には進出していたのかも。

撮った画像はこれ一枚。

やたらと小さいアメンボがいるな、と思って。

一応、撮っておいた一枚です。

暖かくなったら確認して。

ミュージアムパーク辺りに連絡しなくちゃ。

分類:

カメムシ目カメムシ亜目アメンボ下目アメンボ上科アメンボ科トガリアメンボ亜科

体長:

3.3~4.4mm

分布:

本州(茨城県・群馬県以西?)、四国、九州

平地~山地・止水

成虫の見られる時期:

6~11月(数世代を経る)

卵で冬越し

エサ:

水面に落ちた小昆虫などの体液を吸う

その他:

小型種で幼虫と紛らわしい。

腹端は長く突出する。

(腹部第8節が長く棒状。)

体は光沢のない灰色で、側方が黒~黒褐色。

有翅型と無翅型がおり、大阪府・和歌山県における調査では、有翅型の出現率は概ね3~13%。

無翅型は胸部が白く円形の模様になることが多い。

泳ぐ距離が短く、小刻みに方向を変えるため、動きがぎこちなく見える。

ニューギニア島原産の外来種。

外来植物とともに侵入したとの説があるが、正確な侵入経路は不明。

2001年、最初に淡路島に侵入、飛翔能力が高く、分布を広げている。

一気に分布が広がることがあり、台風が一因とも考えられる。

絶滅危惧種オヨギカタビロアメンボはじめ、水面生活性の微小な水生昆虫類への悪影響の可能性が危惧されている。

自然、人工の違いによらず、開放的な池、流れの緩い川などで見られ、木陰や護岸の隅の方など、風の当たらない静水面に群れていることが多い。

水面上に浮遊する樹皮断片(厚さ3mm未満が好まれる)、枝片(長さ35mm以下、直径2~4mm)などの植物片に産卵する。

室内飼育では、一部の卵は産卵基質に挿入されず水中に放出されたが、正常に発育した。

♂は産卵基質となる小枝等を押しながら泳ぎ、♀に求愛する。

夏季における成長速度はかなり速く、卵期は10日ほど、成虫まで1か月足らずで成長する。

(徳島県における例)

他の多くのアメンボ類が成虫越冬なのに対し、本種は卵で越冬するようだ。

参考:

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

おおさか環農水研

愛媛県総合科学博物館

福岡生きものステーション

茨城県自然博物館研究報告第18号

海を歩くゲンゴロウ

群馬県立自然史博物館研究報告(26):177-178,2022

高知県におけるトガリアメンボの初記録

ホシザキグリーン財団研究報告第13号:269-270頁、2010年3月

埼玉県立自然の博物館

J-Stage

徳島県立博物館

長崎大学学術研究成果リポジトリ

京都府立大学学術報告.生命環境学

広島大学デジタルミュージアム

ダーウィンが来た!_X

福江島博物誌

愛媛県総合科学博物館

長崎大学学術研究成果リポジトリ

水戸昆虫研究会るりぼし

トガリアメンボ有翅型!

トガリアメンボは外来種。

ビオトープ天神の里にもすでに進出していた!

トガリアメンボは東南アジア原産。

2001年に兵庫県の淡路島で初めて確認された。

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)によると、分布は東海以西とある。

(初版第1刷が2013年4月19日)

2013年には千葉県松戸市で有翅型の♀が確認された。

茨城県では2014年に茨城県つくば市で有翅型の♀2♂1が採集された。

(茨城県自然博物館研究報告第18号)

埼玉県2015、群馬県2015、栃木県2015、東京都2015、神奈川県2020

福島県2019、宮城県2020

(群馬県におけるトガリアメンボ(カメムシ目:アメンボ科)の追加記録)

北茨城市においてトガリアメンボを確認(山崎和哉氏)

(水戸昆虫研究会るりぼし№51・2022年12月発行)

う˝う˝~ん。

気づかなかっただけで、もうとっくに笠間市には進出していたのかも。

撮った画像はこれ一枚。

やたらと小さいアメンボがいるな、と思って。

一応、撮っておいた一枚です。

暖かくなったら確認して。

ミュージアムパーク辺りに連絡しなくちゃ。

分類:

カメムシ目カメムシ亜目アメンボ下目アメンボ上科アメンボ科トガリアメンボ亜科

体長:

3.3~4.4mm

分布:

本州(茨城県・群馬県以西?)、四国、九州

平地~山地・止水

成虫の見られる時期:

6~11月(数世代を経る)

卵で冬越し

エサ:

水面に落ちた小昆虫などの体液を吸う

その他:

小型種で幼虫と紛らわしい。

腹端は長く突出する。

(腹部第8節が長く棒状。)

体は光沢のない灰色で、側方が黒~黒褐色。

有翅型と無翅型がおり、大阪府・和歌山県における調査では、有翅型の出現率は概ね3~13%。

無翅型は胸部が白く円形の模様になることが多い。

泳ぐ距離が短く、小刻みに方向を変えるため、動きがぎこちなく見える。

ニューギニア島原産の外来種。

外来植物とともに侵入したとの説があるが、正確な侵入経路は不明。

2001年、最初に淡路島に侵入、飛翔能力が高く、分布を広げている。

一気に分布が広がることがあり、台風が一因とも考えられる。

絶滅危惧種オヨギカタビロアメンボはじめ、水面生活性の微小な水生昆虫類への悪影響の可能性が危惧されている。

自然、人工の違いによらず、開放的な池、流れの緩い川などで見られ、木陰や護岸の隅の方など、風の当たらない静水面に群れていることが多い。

水面上に浮遊する樹皮断片(厚さ3mm未満が好まれる)、枝片(長さ35mm以下、直径2~4mm)などの植物片に産卵する。

室内飼育では、一部の卵は産卵基質に挿入されず水中に放出されたが、正常に発育した。

♂は産卵基質となる小枝等を押しながら泳ぎ、♀に求愛する。

夏季における成長速度はかなり速く、卵期は10日ほど、成虫まで1か月足らずで成長する。

(徳島県における例)

他の多くのアメンボ類が成虫越冬なのに対し、本種は卵で越冬するようだ。

参考:

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

おおさか環農水研

愛媛県総合科学博物館

福岡生きものステーション

茨城県自然博物館研究報告第18号

海を歩くゲンゴロウ

群馬県立自然史博物館研究報告(26):177-178,2022

高知県におけるトガリアメンボの初記録

ホシザキグリーン財団研究報告第13号:269-270頁、2010年3月

埼玉県立自然の博物館

J-Stage

徳島県立博物館

長崎大学学術研究成果リポジトリ

京都府立大学学術報告.生命環境学

広島大学デジタルミュージアム

ダーウィンが来た!_X

福江島博物誌

愛媛県総合科学博物館

長崎大学学術研究成果リポジトリ

水戸昆虫研究会るりぼし

小さい上に、日陰にいるアメンボなので目立ちません。

案外、身近にいるかもです。