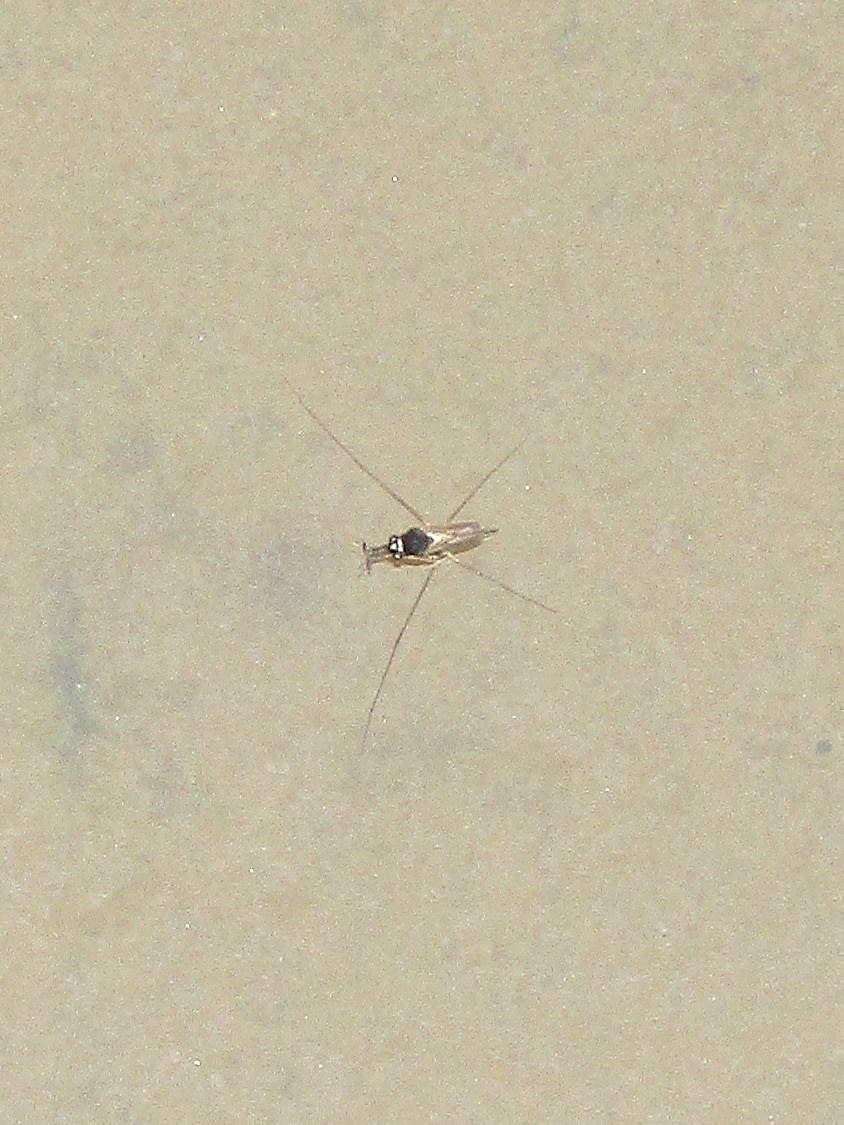

2024年の画像から。

トガリアメンボ有翅型!

トガリアメンボは外来種。

ビオトープ天神の里にもすでに進出していた!

トガリアメンボは東南アジア原産。

2001年に兵庫県の淡路島で初めて確認された。

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)によると、分布は東海以西とある。

(初版第1刷が2013年4月19日)

2013年には千葉県松戸市で有翅型の♀が確認された。

茨城県では2014年に . . . 本文を読む

2024年の画像から。

ツマテンハネナガウンカ(仮)。

どこぞのご当地アイドルじゃありません(笑)

まだ和名が確定していないとのこと。

発見した時、

「これは久しぶりに、同定に骨が折れそう」と思ったものだ。

まず目が分からない。

チョウ目ならヒトリガ科コケガ亜科辺り?

カメムシ目ならハゴロモ科とかウンカの仲間辺り?

まぁ、「虫ナビ」さんに載っていたので、割とあっさり見つかったのだが。

まだ図鑑 . . . 本文を読む

ヒメジュウジナガカメムシ。

24年10月17日から11月28日にかけて、群れている姿が見られました。

今年は例年になく、見る機会が多かったですね。

241017①

幼虫も含めて群れています。

幼虫の段階で群れて、その後、羽化していったものと思われます。

241017②

しかし、これは何の葉だろう?

食草のガガイモではなく、クワ科のような?

241017③

こちらは開花前のアメリカセンダングサ . . . 本文を読む

キバラヘリカメムシ、羽化したて。

左下には脱皮殻、右上にはもうすぐ羽化するであろう幼虫の姿も見えます。

成虫は本来、こんな姿。

各腿節の根元は黄白色、腿節の途中から脚の先までが黒色で、黒いニーハイソックスを履いているような見た目。

ヘリカメムシの仲間に特徴的な翅からはみ出た腹の縁の白黒斑模様が目立ちます。

幼虫。

左上にも幼虫がいるようです。

居たのは、コマユミかな?

ニシキギ科に付くカメム . . . 本文を読む

チュウゴクアミガサハゴロモ。

最近、売り出し中(?)の外来種です。

①在来種のアミガサハゴロモは灰緑色、

外来種は錆びた鉄のような色です。

②前翅前縁中央の白斑の形も異なります。

在来種は四角や丸に近い。

外来種は平たく潰れた三角形をしています。

③翅全体の形も違います。

在来種は角の丸い三角形、

外来種は前翅前縁が白斑の近くで僅かに凹む。

水戸市内ではすでに確認していましたが、ついに . . . 本文を読む

8/13(日)、今年初めて、ツクツクボウシが鳴くのを確認しました。

ちなみに水戸では8/10(木)には鳴き始めていました。

過去の記録と比較してみると…

2013年 記録なし

2014年 8/7

2015年 7/31

2016年 8/6

2017年 8/5

2018年 8/1

2019年 8/7

2020年 8/10

2021年 8/1

2022年 8/6

2023年 8/13

今年は例年より . . . 本文を読む

コオイムシの幼虫。

♀は♂の背中に卵を産み、♂が孵化するまで世話をします。

その間、♂は翅を広げることが出来ず、飛んで移動することが出来なくなります。

卵を背負っているので、「子負い虫」。

その姿から、「宿屋の飯盛り」などの地方名もあるようです。

RDB:

環境省:準絶滅危惧種

絶滅危惧Ⅰ類:埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、長崎県

絶滅危惧Ⅱ類:茨城県、群馬県、石川県、福井県、三重県、島根 . . . 本文を読む

昨日、笠間市でミンミンゼミ、アブラゼミの初鳴きを確認しました。

アブラゼミの羽化は、7/15の夜の昆虫観察会(ビオトープ天神の里)で一斉に行われるのを観察しました。

(KONASUKEは引率に忙しくて、画像を撮っていません。)

羽化~鳴き始めが1週間ということで、教科書通りですね。

水戸市では数日早く鳴いてました。

笠間よりヒートアイランド現象がある、ってことでしょうか?

アブラゼミの初鳴きの . . . 本文を読む

7/10夕刻、今年初めてヒグラシが鳴くのを確認しました。

複数個体鳴いていて、すでに始まっていた可能性があると思います。

過去ログをさらってみると…

2013/07/08

2014/07/10

2015 記録なし

2016/07/06

2017/07/14

2018/07/08

2019/07/24

2020/07/11

2021/06/30

2022/07/08

2023/07/10

202 . . . 本文を読む

シリアカハネナガウンカ。

灯火に飛来しました。

体長の倍以上もある長い翅。

前翅の前縁は赤黒い。

腹の先は赤い。

①腹部先端:赤色

②小楯板など:白色

③前翅前縁:暗赤褐色で、翅脈は紅色

④前翅後縁:波打たない

⑤触角:黄色

アヤヘリハネナガウンカに似ていますが、本種は翅の後縁が波打ちません。

RDB:

準絶滅危惧種:埼玉県、島根県

情報不足:栃木県

分類:

カメムシ目ヨコバイ亜目ハゴロモ上 . . . 本文を読む

今日、近所の公園で、ニイニイゼミが鳴くのを今年初めて確認しました。

桜の木の枝で鳴いているらしく、姿は確認できませんでした。

_| ̄|○

これまでの初鳴きの記録をさらってみると・・・

2014年・・・7/1

2015年・・・メモなし

2016年・・・6/30

2017年・・・7/3

2018年・・・6/25

2019年・・・7/1(先に姿を確認)

2020年・・・6/29

2021年・・・6/1 . . . 本文を読む

ルリクチブトカメムシ。

紺色の光沢があるカメムシ。

口吻は太くて、ハムシの幼虫、蛾の幼虫などを捕食します。

RDB:

千葉県:絶滅危惧Ⅱ類

京都府:要注目種

分類:

カメムシ目カメムシ亜目カメムシ下目カメムシ上科カメムシ科クチブトカメムシ亜科

体長:

6~8mm

分布:

北海道、本州、四国、九州

平地~低山

成虫の見られる時期:

4~10月

成虫で冬越し

エサ:

ハスモンヨトウ、シロイチモンジヨ . . . 本文を読む

イシダアワフキ。

頭部~前胸背にかけての正中線に、明瞭な黄色い線が走ります。

ヨモギの茎の股のところにいて、驚くと、ピョ~ン、と跳んで逃げます。

そしてまた、ヨモギの茎の股にいるという(笑)

幼虫の食草がヨモギということから、間違いないだろうと思います。

アワフキムシの幼虫は、自分の排泄物を泡立てて、中に潜み、植物の汁を吸います。

地方によってはこの泡を、「蛇の唾」「蛙の唾」とか呼ぶそうです。 . . . 本文を読む

マエジロヨコバイ。

よく似た名前に「マエジロオオヨコバイ」があります。

そっちの方は載ってるサイトが多いのですが。

マエジロヨコバイの方は、ほとんど載ってません。

何で?

まぁ、「虫ナビ」さんには両方載っているし、「日本昆虫目録」(日本昆虫学会/星雲社/2016.3)にも両方載ってるので、単なる記載間違いではないですね。

他にもマエジロイチモンジヨコバイ(マエジロヒロヨコバイ)がいて紛らわし . . . 本文を読む

タラフタオアブラムシ。

タラノキに付くアブラムシと言えば本種なので、まぁ、見た目から言っても間違いないかと。

タラノキの新葉の裏面に付くとされますが、この時は枝にコロニーを形成していましたね。

タラノキは二次寄主で、他にウドもあるため、別名ウドフタオアブラムシとも言うようです。

一次寄主はヤナギ類とされます。

(アブラムシの多くは、季節によって寄主が変わります。)

尾端に二重に尾状突起があるよう . . . 本文を読む