ご本人にしかわからない検索内容ですが

この検索ロゴも

へっぽこ代理には理解不能ですwwww

と、いうのが、

オペアンプを交換して、とあるので、

なにを改造するんだ?

と、言う事に成ります。

ヒットしていたところは、

2回路のオペアンプを1回路にするとしたら

これは、「改造」にあたり

元々のオペアンプを良いものにしたら

「改善」になるということをかいていて

けれども、

全体的にみたら、

オペアンプだけの改造では

WADIA6改とか

ソノグラフCD65改(ソノグラフとマランツの移植合併手術www)

とかという言い方はしない。

と、こういう内容だったと思うのですが

ところが、

この「改」(改造?)の使い方が

ネットをのぞいてくると

コンデンサとオペアンプをかえた

******(機器名)改

と、いう使い方に成っているのですね。

当方でいえば、

コンデンサ交換は(G-UPコンデンサ全交換)OHの分類で

部分的に変えたのであれば、修理とか、改善かな・・・

オペアンプを変えるとなると

当然OHをしていないものにはしないのですが

まあ、音質改善なわけです。

この「改」という言葉だけを言えば

あらためる。ですから、どこか一カ所良くしても

「改」という言い方で正しいと思いますが

当方の場合は

どこか一カ所なんていう「改」の仕方はないわけです。

OHですべて、やり変える。

オペアンプ等は、その後の音質改善。

改とよんでいるのは、

全く別物にしてしまうもの。

WADIA6改

プラスチック円盤をアルミ円盤に変える。

その部分だけ言えば

WADIA6をWADIA860 WADIA16にしてしまうということです。

ソノグラフは CD650の基盤と抱き合わせて

ソノグラフのDACを活かす。というもので、

ソノグラフの一部分はCD650 になっているわけです。

改というより変身に近く、ここまでもっていったときに初めて

ー改ーと銘打つわけです。

ですので、

当方に改造という言葉をもってきてくださると

代理の認識では

何をどうしたいわけ?

そのことと、オペアンプは関係ないんじゃない?

と、いうふうに考えてしまい、

オペアンプの改造方法

と、いうのが、本当のロゴではないかなあと思うのですね。

オペアンプの改造方法やら交換方法やらは

確かにネットで懇切丁寧に書いてらっしゃるようですが

ソケットをつけるとかいうのは

当方でいえば、音質改善の中で行えるものには

当然設置するもので、

ソケット設置は今後の交換のための改良であり、

改造ではないし・・・

オペアンプの改造方法というのなら

先にあげたように

2回路を1回路に変更する

というのなら、改造の範疇でしょうね。

なにか、本当に、

こういう細かな「言葉の意味」が、

微妙に違うため

コンデンサ全交換・全基盤半田増し などをしてなくても

(いったい、何をしたのか、よくわからないが)

OHしてます。

と、いうわけですから、

修理するのでも、OHだとおもわれたり

(OHするために、修理が必要なだけですwww)

検索ロゴのそのロゴの把握が、

じつにあいまいで、

本当に必要なことにたどりつかず

とんでもないところに修理にだしたり

えらい目にあってしまった機器も何度か見ていますので

とにかく、

修理内容にしろ、改造内容にしろ

どういう施工をされるのか、

きちんとブログを見てほしいと思います。

そして、個人で直したいという方は

残念ながら、

当方のOH→音質改善→改造という手順に当てはまってこないので

ご自分でネットをさがしまわるしかなく

本当に改造している人は

実はなかなか、その改造のノウハウをあげておらず

簡単にできる事だけが、

ヒットするので

結局、改造というのは、自分ではできにくいものなのです。

それを何とか自分でもできるようになりたいと思うのならば

実際にOH~改造までを依頼して、

その技術を実際に見てみるしかないわけです。

そういう意味で

WADIA6改あたりの出物は

ひょっとして、技術を磨きたいという人が

落札したかな?

と、思わないでもないのです。

WADIA改についてはクロックなど載せ換えたり音質改善をしてなかったと思うので

いずれ、施工されるようにねがっていますが・・・

(2017年夏、無事保護されWWW音質改善を施工しました)

2017年8月17日掲載

富山のS氏より売却の話がありその後の行方が判らないWADIA6でしたがこの度新しいオーナーの大阪のK氏よりミュート不具合の修理で戻ってきました。

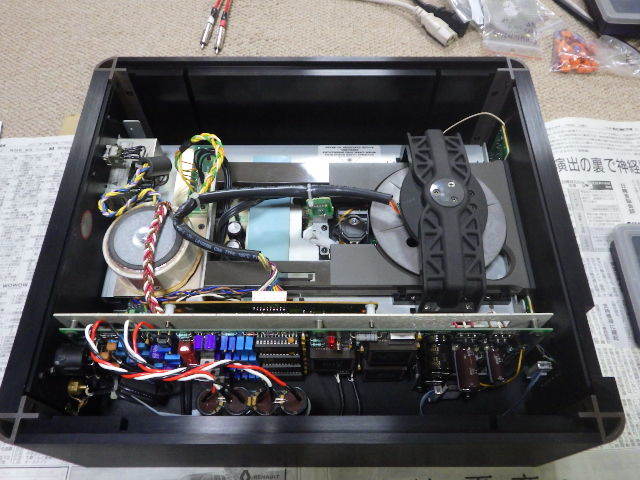

修理と同時に音質改善もお勧めしてオペアンプ交換やOSコンデンサの取り付けを行い音質改善したWADIA6改の完成です。

ピックアップのアイパターン測定はしなかったのですが、CDRを問題なく再生したので問題の無い状態だと思われます。

此方で手がけたCDプレーヤーで判らなくなった物が数台ありますが、こうやって戻ってきてくれると嬉しいですね。

********

元のオーナー様は音質改善をおこなわず、クロックも載せず、

電源強化とアルミVRS円盤換装(2013年ころはまだ、アルミVRDS円盤施工だけでも先にできたのです)

音としては、もう一歩だったと思います。

おそらく、音質改善はRCA側で効果がでるため、施工したがらなっかったのではないかとおもいます。

オーナー様はXLR信者??であったのではないかと・・・・。

あと外づけクロックをもってらしたようで、

内装する必要を重視しなかったようです。

機器内で融合させるほうが、効果は大きいのですが・・・

そんな状態で、OHより、ちょっと良いかな?という程度だったため

(とは、いうものの、素のWADIA16より良いとのことは・・・当然の話なのですが、

ここから、音質改善・LTD化- blue化にすすまなかったのは、残念なことでした。

blue化まで、いったら、いや、そこまでいかなくても、せめて、LTD化仕様音質改善まで施工されたら

PC-AUDIO に移行されることはなかったと思います。)

PC-AUDIOに移行されたようです。

******

結局、このような、中途半端な改善も、今では、受けていませんが、

やはり、こちらがおすすめする通りを踏んでいただくのが一番よく

内情を細かに相談していただければ、

クロック内装の重要性や

XLR神話(と、いうか、機器によっては、XLR側に改善効果が大きいとかいろいろあるので、)ではなく

しっかり、WADIA6のRCA側の効果を話させていただくということができたのではないかとも思います。

とは、いうものの、

こういうパターンは、

ー俺様の言うとおりにやれーでしかなく、

機器にとって、一番良い方法でやってくれ。

そのときに、XLRやら外付けクロックもあきらめる必要があるなら沿う。

と、いうある意味、ベストな環境をつくるという

協力体制にならない場合、本当に良い音は手に入らないし

ある意味、当方を信用してくださらなかったという言い方もできるわけです。

これは、いつだったかもお断りしたのですが、

コンデンサは膨らんでるものだけ変えてほしい。

オリジナルのコンデンサに交換してほしい。

などなど、箇条書きで送られてきたときは

代理の一存でお断りしました。

全部替えなきゃ、意味がない。

オリジナルコンデンサより良い音になる。

そういう

こちらのチョイス・判断を信じられないのなら

他で言うとおりにやってくれる人を探してください。

盲信に縛られ、機器の為でなく、

俺様の言う通りにしろというのなら、

こちらからお断りします。

(こちらは事前の願い)

と、いうのと、実はあまり変わらなかったのだと思います。

ところが、実際、受けてしまった後なので

受けた以上の責任というものがあって、

おっしゃる通り、を、やったわけですが

結局、手放されることになったのですね。

はじめ良ければ、終わり良しという言葉の裏

はじめ悪ければ、終わり悪し‥の通りになったと思います。

と、いうことで、

セカンドオーナー様には、ぜひ音質改善は施工してほしいと思っていたところ、

OHとミュート解除を行ってください。

と、いわれ・・・

ありゃあ・・・

3~5年でOHする必要はなく、当方30年はもつOHをしていますよ。

と、答えると、OHの予算で音質改善できるとなったのでしょう。

無事、音質改善まで施工となったわけです。

つまり、正規のWADIA6(改)になったわけです。

当然、RCA側での使用であることもおつたえして、

この方、素のWADIA6も多分知らないまま

WADIA6(改)-通常、音質改善はしていますー

を、お持ちになることになり

ある意味、ラッキーでした。

話ぞれましたが、

個人で改造にしろ、改善にしろ、行うとき、

他の機器での助け?外付けクロックとか・・

こういうものを補助できるからというのでなく、

機器一つの中で完全形にするということが大事だと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます