オークションを覗いていると、

ディスクリート回路で・・・

などという言葉があった。

さっぱり、わかってないんだけど、

高橋がYBA?LINN?あたりを開けていると、

「デイズクリートで、つくっているから・・・」

などという言葉があったのも思い出す。

で、ブログでも、

その言葉が出ている記事があった。

グレードアップされているVRDS円盤を下から写したものですが、加工も仕上げも奇麗ですね。ただブリッジにこれだけの剛性が必要なのか・・・

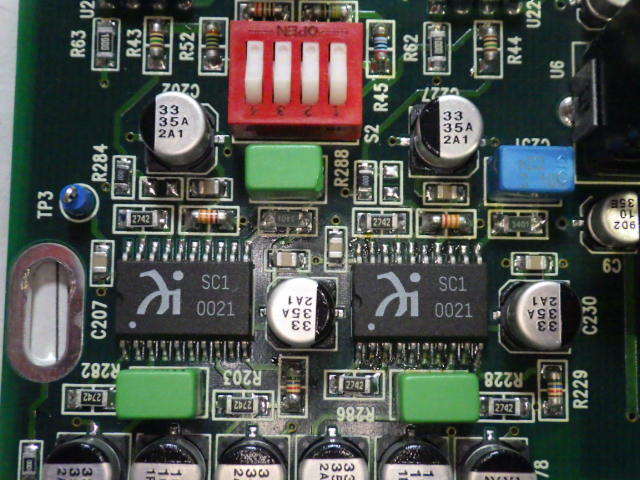

スイフトカレントはディスクリートではなくICとして作成していたんですね。特許購入してICを新規で再作しているのでかなりの金額を投入したのでしょうね。

その反動か電源用のコンデンサがWADIA860の時のチップタンタルから電解コンデンサにランクダウンしているのは残念な事です。

表面実装の電解コンデンサの交換にかなりの時間を取られましたが、ほぼ完成状態です。

素の音は一言で表せばWADIAらしくない音で、中低音が妙に膨らんで分離出来ていない音と成っています。

今回の音質改善でLTD-Blueに使った改善も実施してみましたが狙った音にすることは出来ませんでした。殆ど同じ基板構成のWADIA860はLTD化で十分聴き応えがある音に成った事より判断すると、回路の違いはスイフトカレントの有無なので此処がネックに成っていると思われます。

どうもセールスポイントのスイフトカレントSC1はオペアンプより性能が劣る様に見えますね。

******

861の記事ですが・・・

スイフトカレントはディスクリートではなくICとして作成していたんですね。・・・

と、かいてあるし、

今回の音質改善でLTD-Blueに使った改善も実施してみましたが狙った音にすることは出来ませんでした。殆ど同じ基板構成のWADIA860はLTD化で十分聴き応えがある音に成った事より判断すると、回路の違いはスイフトカレントの有無なので此処がネックに成っていると思われます。

この、ネックどうにかならないの?と、たずねたときも、

スイフトカレント機構を取っ払ってしまって

ディスクリートで組みなおせば・・・良い(のだが、861(スイフトカレント)でなくなるwww)

と、答えられた。

********

だが代理ずぶずぶの素人ですから・・・

え?オペアンプは使えない?ってこと?

と、思ってしまうのですね。

オペアンプの性能をさらに引き出すことができているのを

代理はみてますし、記事には

どうもセールスポイントのスイフトカレントSC1はオペアンプより性能が劣る様に見えますね。

と、書いてあって、オペアンプを使えるようにすると良いということではないのか?

と、思うところもあり、

ディスクリート回路とオペアンプの併設って、できないのか?

とか、結局、ディスクリート回路というのが、よくわかってない。

確かに、オペアンプは乗ってなかったな・・・

と、いう程度の認識なので、

調べてくることにした。

****https://blogs.yahoo.co.jp/specials_2008_1/5124047.html****

多数の素子を一つのパーツとして高度に集積したICチップ(オペアンプ)に対して、個々の半導体からなる回路をディスクリート回路(構成)と呼びます。

ICチップは、半導体が高密度に集積されている為、その一つ一つを選定・調整する事は出来ません。

その点、ディスクリート回路は、その用途に合わせて綿密に設計できる点が大きなメリットで、その為音質においても、構成パーツを選定・調整していく事で、極限まで追求していく事が出来ます。

また、回路に無駄が無く、微細な楽器の信号を取り扱う上で有利です。

その為ディスクリート回路を採用した機器は、総じて「原音に対して極めて自然な音色」、「アタックレスポンスが良い」、「抜けが良い」等と体感される様です。

しかし、ICチップに比較して、低コスト・省スペース化が難しい為、一部の高級製品にしか採用されていません。

まとめるとディスクリート回路は、音質に対して徹底的に配慮した証といえます。

*********

どうやら、同じことをするのに、手段が違う・・ということのようで・・・

(おおざっぱ)

では、ディスクリート回路は、音質に対して徹底的に配慮した証といえます。と、

書いているので、

音はディスクリートの方が良い?

あるいは、ディスクリートの方が高い音質を得やすい?

う~~む。

********

実際、ディスクリートで作られているものを聴いても・・・

確かに、高橋は、

例えば16ビットや14ビットでも、ここまで音が良いのは

ディスクリートだからだよ。

と、言う言い方をするのですが・・・・

では、当方WADIA6LTD- blueより、勝った音がでているか?と言われたら

もうしわけない。

同じ土俵にはたてない。

やはり、実在感・自然さなどなど、追いつけない。

けれど、あえて、861にディスクリートで作ればといったのには

いらぬ、チップを取り去るしかないのだろうし・・・

代わりにオペアンプを載せるという簡単なことではないのだろうと判る。

次に

オペアンプの性能がどこまで活かされているか

どの程度のものとディスクリートを比較しているのか、

調べてみるしかないと思った。

******

調べて、検証している方がいるもんだと感心しきりなのですが

データ的には、確かにディスクリートのほうがよく、

おおよその制限がないので、

好きなようにつくれるというか・・・

例えば、(素人の言うことですので・・極端なたとえです。)

ディスクリートは100Vでも50Vでも好きなように設計できるけど

オペアンプは50Vまでしか使えない。

それ以上は発振するとか・・・

こういう制限があり、同じ条件下で比べられない部分がある。

で、個別のオペアンプもしっかり調べられていて

かつ、データだけでなく、

音色も書いてあります。

ところが、

高特性のICを使用すると高域がなめらかで綺麗になり、悪いものはザラッとした質感になっていきます。

と、言うことも書かれていて

この部分は高橋も、

高音がきつくなるので、低域を補完するようにします。

と、やっている部分です。

*つまり、いつも言うように、

低域が中高域を支えるのですが、

最初から、低域が足りてないオペアンプでは、

中高域を支えきれず、

良い中高域が出てこないのです*

ですので、単純にそのまま、そのものだけのデータや

音色を比較検討したものだけだと、

ディスクリートの方が良い。

と、いう結論は正しいと思えます。

そして、高橋がいろいろ、工夫している部分については

さすがに企業秘密(事業秘密)でもありますが、

一般に同じ手法による比較検討データはいっさいなく、

本人も調べませんのでwww

データ的には判りません。

ただ、音はといえば

先に書いたように、

当方WADIA6LTD- blueより、勝った音がでているか?と言われたら

もうしわけない。

同じ土俵にはたてない。

やはり、実在感・自然さなどなど、追いつけない。

と、いう現実・事実があるわけです。

と、なると、

861をディスクリートで作ったらよくなるというところは、

当方の手法を使わずに

ディスクリートでつくるということは・・・

(普通の?ディスクリートと、では、当方のオペアンプ回路の方が音が良い)

当方のオペアンプ回路ででるような音質をめざすことになり

普通のディスクリートで作るより1段高い技術?が必要になるということになると思うのですね。

非常にさらっと言い表してしまう高橋ですので

「ディスクリートで組みなおせば・・・良い」

と、答えられても、

その目指す音(+技術)については、

さっぱりわかってない代理でした。

今回、調べてみて

ある意味、また、世間の常識(ディスクリートの方が良い)を覆していると思うし、

その高橋がディスクリートで作れば

やはり、ディスクリートの方が良い。

と、元の常識に戻るのかもしれませんが、

その内容・音質は、今までのボーダーラインを引き上げてしまうということになるのだと思えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます