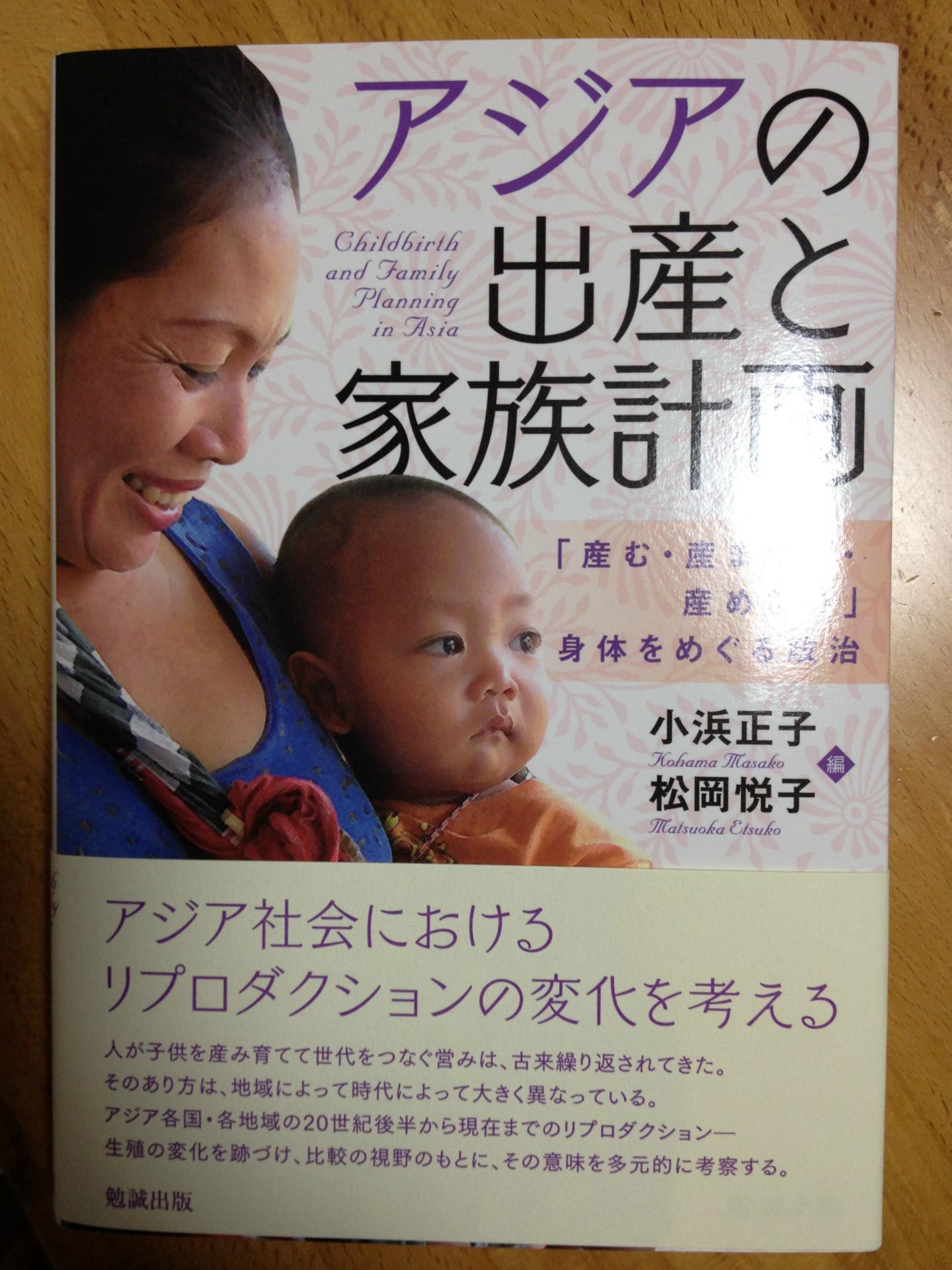

小浜正子・松岡悦子編『アジアの出産と家族計画-「産む・産まない・産めない」身体をめぐる政治』(勉誠出版、2014年4月)が刊行されました。内容構成は以下の通り。

序.小浜正子:20世紀後半アジアにおけるリプロダクションの展開

Ⅰ 戦後「日本」の生殖における国家と女性

1.田間泰子:「産む・産まない・産めない」と日本の戦後

―女たちの人生

2.澤田佳世:「日本一」の出生率と沖縄の子産み

―日米支配と家父長制下の家族計画

Ⅱ 中国農村における生殖の医療化と国家化

3.小浜正子:「一人っ子政策」前夜の中国農村

-Q村における「生まない」選択の登場

4.姚 毅:国家プロジェクト、医療マーケットと女性身体の間

―中国農村部における病院分娩の推進

Ⅲ アジアの家族計画にみる援助と国家と女性

5.幅崎麻紀子:「リプロダクションの文化」としての家族計画

-ネパールにおける生殖統制の条件

6.嶋澤恭子:ラオスにおける「生殖コントロール」の様相

-女性の健康プロジェクトとしての導入

Ⅳ 生殖と医療化

7.松岡悦子:医療化された出産への道程

-韓国の「圧縮された近代」

8.白井千晶:日本における不妊をめぐる身体政治

-不妊治療費への健康保険適用と公費助成を例に

「序」の冒頭を再録します。

人が子供を生み育てて世代をつなぐ営みは、古来から繰り返されてきた。しかしその実際のあり方は、地域によって時代によって大きく異なっている。本書は、アジア各国・各地域の20世紀後半から現在までのリプロダクション-生殖の変化の様子を跡づけ、比較の視野のもとに、その意味を多元的に考察しようとするものである。

20世紀は、アジアの女性にとって、子供を産み育てる営みのあり方が大きく変化した時期であった。出産は、自宅で家族や親しい女性たちに見守られてのものから病院で専門職の医療者に管理されてのものに変化した。子供は「授かりもの」から「計画して造るもの」に変わり、女性/カップルがどれだけの子供をいつ持つべきかについて、家族・共同体だけでなく国家や国際機関もまた介入するようになった。さらには出産の方法や、また避妊や、逆に不妊の場合に子供を得るためのテクノロジーが、商業化を伴いながら発達した。子を孕み産んで育てる営みは、女性たちの身体に起こることでありながら、その想いとは隔たったものと感じられることは、これまでも多々あったろうが、その具体的な状況は、伝統社会におけるものとは違ってきている。生殖(リプロダクション)-妊娠・出産・中絶・避妊・不妊などに関わる事柄は、国家の人口構成に影響して経済・軍事・社会政策の条件となり、家族の形態を変動させて社会保障システムなどに影響するだけでなく、女性たちの人生のあり方を根底で規定するものである。本書は、アジア各地の社会において20世紀後半に生じたこのような生殖をめぐる変動を、それぞれの社会の文脈の中で読み解き、相互の比較の中でその意味を考えようとする。各章の論点は多様だが、リプロダクティブ・ヘルス&ライツ に立脚し、ジェンダーに留意して女性たちの目線を大切にするという視点は、執筆者の間で共有されている。

本書の特色は、第一に、欧米とは異なった特徴を持つアジアのリプロダクションを、その共通性と多様性に留意して論じようとしたことである。第二に、出産と家族計画、言い換えれば生むことと生まないことというリプロダクションの両面をともに扱い、相互の関連に留意しつつそれぞれの地域に即してその状況を論じていることである 。第三に、国家や国際機関による政策決定のあり方とともに、現場の医療者・ワーカーや生殖の当事者である女性の政策に対する受容・抵抗・交渉などの様相に注意し、そうした総体的な過程の結果としてのリプロダクションの変容を分析しようとしていることである。