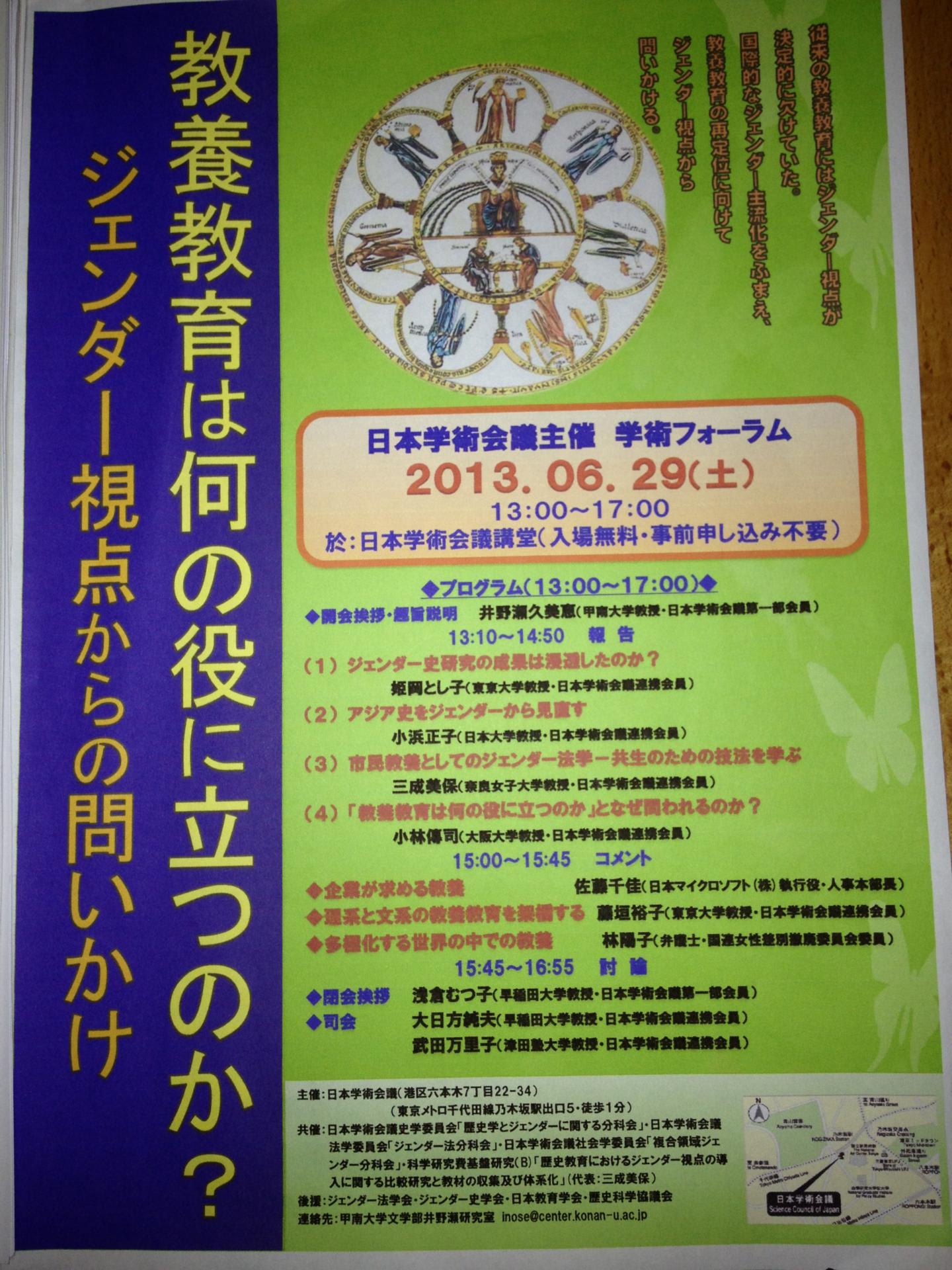

6月29日に日本学術会議公開フォーラム「教養教育は何の役に立つのか?-ジェンダー視点からの問いかけ」が開催され、私は「アジア史をジェンダーから見直す」として、「慰安婦」問題について教える目標・内容・方法などについて報告した。

21世紀を生きる若者に、他者への想像力や多元的な思考力・構想力を鍛え、異なった背景を持つ人々と共生できる市民としての主体を育てる教養教育はとても重要である。この公開フォーラムでは、ジェンダー視点の導入をはじめとして、形骸化の指摘される大学の教養教育の再生の方法とその目標が熱く議論された。

私は橋下発言に見えるような日本社会の一部(?)の人権感覚・国際感覚の欠如を表す「慰安婦」=日本軍性暴力被害者への視線を克服するため、どのような教養教育があるかの一つの例として、中国山西省の日本軍性暴力被害者と彼女たちの調査・支援をしている日本の市民グループ「山西省・明らかにする会」のこの十数年の活動について話した。自身に罪はないのに、中国社会の中でながく息を潜め自己卑下して生きてきた日本軍性暴力被害者のおばあさんたちが、この十数年の間に、被害を自身の口で語り、生きる意味と自己の尊厳を回復してきたのには、日本の市民グループ「山西省・明らかにする会」のメンバーが大きな力となってきた。旧日本軍や現在の日本政府に多々問題点はあれども、日本社会にはこのような活動を自発的に行いそれを支える力もあるのだと若者に紹介することで、他者への想像力を鍛え、異なった背景を持つ人々と共生してゆける市民を育てる希望を述べた。「このような人たちの存在を、すべての日本の若者が知る必要がある」などの感想をいただき、まずは意味ある報告になったと思う。

他の報告やコメントも、企業でのダイバーシティ実現への本気度満点の取り組みや、国連女性差別撤廃委員会のパワフルなメンバー、各大学での教養教育改革の取り組み、ジェンダー法学の導入などについて、学ぶものが多かった。

日本社会再生のために、教育のなすべきことは多い。充実した会だったが、課題もたくさん見えた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます