Breakin’ It Up (Cadet)・BARRY HARRIS

Breakin’ It Up (Cadet)・BARRY HARRIS

“雨降りだからミステリーでも勉強しよう”といったのは植草甚一だが、“雨降りだから何をかけよう”と思案しているのは、ほかでもない夏原だ。

今日のような篠突く雨の日は、ヒゲ村をはじめとするいつもの顔ぶれですら姿を見せていなかった。終日降りそうな雨だった。そろそろ夕方にさしかかる頃、初めての客が一人来て、2時間ほどの間に名盤ばかりをリクエストしまくって帰って行ったばかりだった。

こんな日もある。しかし近頃、それが多くなっているのは否めない事実であった。

名盤アワーからやっと解放させられた夏原は、さて何をかけようかと思った。雨の日は賑やかなのは聴きたくないし、そうかといって、じめっとした気分になる盤もいやだ。

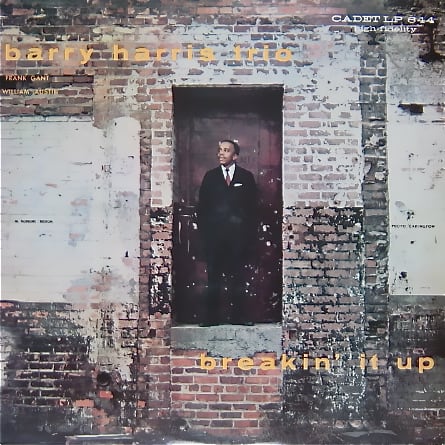

バリー・ハリスの『ブレイキン・イット・アップ』を引き抜いた。じっくり聴き込みたい今日のような日には、ぴったりかもしれない。

ふと見ると、トミーとディックが身体を寄せ合って寝ていた。たしかに猫は雨の日によく眠るというのは本当だ。いつもなら腹が空く時間で鳴き声で要求するのに、まるで死んだように眠りこけていた。

『オール・ザ・シングス・ユー・アー』。垂れ込めた雲間から、くっきりと峰々が現われるが如くのイントロがいい。ハリス独特の一音目の力強い音は強固な意志を感じさせ、この屹立感が何といってもいい。ここでは聴きなれたテーマ・メロディーはほとんど影を潜めている。極めて哀愁感のある『オール・ザ・シングス・ユー・アー』だ。

夏原はジャケットを手にして、自分がいれたコーヒーをじっくりと味わった。写真は雨宿りのようにも見え、そういう意味でも雨降りが似合うレコードかもしれなかった。

今日のようにじっくりと演奏を聴ける時はそうあるものではない。カウンターに皆の顔がないのは寂しいが、これはこれで貴重な時なのだ。自分が聴きたいと思ったレコードが聴けない時は、商売とはいえストレスを感じるものだ。

見方を変えれば、雨は日頃のストレスを発散させてくれるのだ。そう思うと、逆に誰も来ない事態を祝福した。

「マスター、掘り出し物を見つけてきたよ」

なんて、いつものセリフを吐きながらヒゲ村が、どこかで買ってきた変なレコードを持って飛び込んでこないようにと願った。そうかといって閉めるわけにもいかないが。

後の時間は、自分で選んだレコードを聴いて早めに店仕舞をきめこもうと思った。両面聴き終わった『ブレイキン・イット・アップ』を仕舞いに行き、入れ違いにレコード棚からジョージ・ケイブルスの『サム・オブ・マイ・フェイバリット・シングス』とリチャード・エヴァンスの『リチャーズ・オルマナック』、そしてジョン・ヤングの『ヤング・ジョン・ヤング』を取り出してきた。

すべてピアノ・トリオだった。『リチャーズ・オルマナック』のエヴァンスはベース奏者だが内容的にはジャック・ウィルソンのピアノを聴くレコードだ。気がつけば無意識にピアノ・トリオに手が伸びてしまっていた。

「それにしても植草甚一はうまいタイトルをつけたものだなあ。これだけで半分成功したようなもんだ」

そんなことを思ったりしながら夏原はケイブルスを聴き始めた。

そんなことを思ったりしながら夏原はケイブルスを聴き始めた。

後年のアート・ペッパーのリズム・セクションをつとめたピアニストだ。’80年代初頭の録音で、顔に似合わず繊細な感性をもっていて、しっとりと謳い上げるB面の『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』がいい。

消防車が何台か通り過ぎた。近くなのかもしれない。サイレンの音にトミーが目覚めた。次いで、ディックも起き上がった。スピーカーからどんなに大きい音を出しても気にしない猫たちなのに。

夏原は2匹の腹ごしらえの準備にかかった。この前ヤッサンが差し入れてくれた缶詰をやろうと思った。違ったメーカーのものを順次変えないと飽きてしまうのでなかなかやっかいだった。

やり終えた後、『リチャーズ・オルマナック』をかけようとジャケットから盤を出した時だった。

ドアを開けるや否や興奮した声の主が顔を出した。

「マスター、やっと見つけたよ」

無断で、複製・転載等禁止