貿易戦争の激化はどこの国にもメリットなし。場合によっては1ドル80円台時代の再来も!?

2018/07/03 08:49

破壊が進む自動車業界でマツダがとった驚異の生存戦略破壊進む車業界、マツダの存在価値

「特別高いお店に食べに行っていないのに……お金が貯まらない」という声をよく聞きます。実は、改善の余地があるかもしれません。そこで、お金を楽しく貯める人になるための“外食の習慣”についてお伝えします「節約で外食」貯蓄できない人の声

6月には米朝首脳会談が実現し、アメリカではFRBが利上げを実施。欧州でも量的緩和の縮小が進んでいる。時々刻々と変化する世界情勢のなかで、投資家はどう対応すべきか? 闇株新聞氏に4つのキーワードから注意点を抽出してもらった。まずはそのうちの一つ、「貿易戦争」の話題から解説していただこう。

◆輸入物価上昇で経済成長が鈍化すれば1ドル=80円時代到来!?

’18年後半もトランプ政権から目が離せません。もちろん、史上初の米朝首脳会談を実現したからではありません。貿易戦争の火種を抱えているからです。

政権発足当初からアメリカ・ファーストの通商政策に不安の声が挙がっていましたが、’18年に入ってその路線に磨きがかかっています。3月23日には「鉄鋼とアルミニウムの輸入が安全保障上の脅威になる」という理由で、米通商拡大法232条により、一律で輸入制限を発動しました。日本と中国に対しては即日実施。ブラジル・韓国とは個別に数量規制で合意し、譲歩を求めて適用を猶予していたEU・カナダ・メキシコに対しても6月1日から鉄鋼で25%、アルミで10%の関税が上乗せされるようになりました。

EUはWTO(世界貿易機関)に提訴しましたが、WTOでは安全保障に関する例外措置が認められています。アメリカは「鉄鋼・アルミ産業が衰退すれば、安全保障上の問題が発生する」と主張し続けることでしょう。その姿勢は少なくとも、11月の中間選挙まで続きます。6月1日にはEU・カナダ・メキシコが報告関税などの対抗措置を打ち出したように、泥沼の貿易戦争に発展する可能性が濃厚です。

◆報復関税合戦でアメリカの消費が冷え込むのは必至

問題は、いずれの国にもデメリットしかないことです。まず、あらゆる国で輸出が減少します。なかでも、影響が大きいのは中国。トランプ政権は4月に米通商法301条に基づく知的財産権侵害に対抗する制裁措置として、中国のハイテク製品に対して25%の関税引き上げを行うと発表しました。関税の対象額は5兆円超。これに反発して中国が報復関税を発表すると、アメリカは「10兆円の追加関税も検討」と揺さぶりをかけています。6月段階で両国の関税発動時期は明らかにされていませんが、アメリカの対中輸出額が20兆円超なのに対して、中国の対米輸出額は50兆円を大幅に上回ります。報復合戦が続くほど、中国が立ち行かなくなってくるのです。

アメリカにとっても輸入品は関税分だけ高くなり、一方で競争力を失った米国企業まで生き残るため人件費が増加し、結局はインフレになってしまいます。そうなるとFRB(連邦準備制度理事会)はさらなる利上げが必要となるはずですが、今度は米国経済が金利高に耐えられなくなり、またドル建て債務の多い新興国経済はもっと混乱してしまいます。結局、FRBはどこかで利上げ終了あるいはペースの減速を迫られ、急激なドル安に見舞われることになります。トランプと同じく米国第一主義を掲げたレーガン政権時にはプラザ合意というドル安政策で、1ドル=260円から120円まで下落しました。現在に当てはめるとトランプ政権の1期目が終了する’20年には80円台になっているような気がします。

実際、外国人投資家は金利のつかない日本の長期国債を’17年だけで10兆円以上も買い越しています。この数字は先物を含めた日本株の買い越し額の5倍。貿易戦争後のドル安トレンドを先回りしているようにも見えるわけです。

ハーバービジネスオンライン: 「アメリカ・ファースト」の副作用は過去の歴史で実証済みだが…… photo by Michael Vadon via flickr (CC BY-SA 2.0)© HARBOR BUSINESS Online 提供 「アメリカ・ファースト」の副作用は過去の歴史で実証済みだが…… photo by Michael Vadon via flickr (CC BY-SA 2.0)

【闇株新聞】

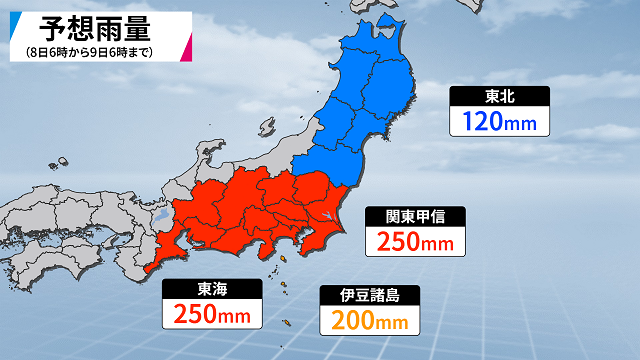

台風による大雨の接近をお知らせ、6時間先までの雨の予測も確認できます

台風による大雨の接近をお知らせ、6時間先までの雨の予測も確認できます