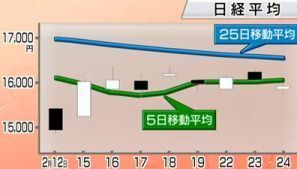

■マーケット

シャープ株 急落

株式市場では午前11時過ぎにシャープが鴻海の傘下に入ると伝わるとシャープの株価が6%近く上昇しました。しかしその後、鴻海グループに4,890億円の第三者割当増資をすると発表すると1株当たりの価値が下がることを嫌った投資家の売りが加速し、一転して20%以上値下がりしました。一方の鴻海の株価は一時4%超上昇して取引を終える堅調な値動きとなりました。

・ 楽天証券チーフ・ストラテジスト/窪田真之氏

『シャープが買収された後、液晶事業を立て直せるか、経験のないブランド家電事業をやっていけるか。すぐにこの難しい問題に対して回答を出せるとは思えない。』

アメリカの景気は良い?悪い?

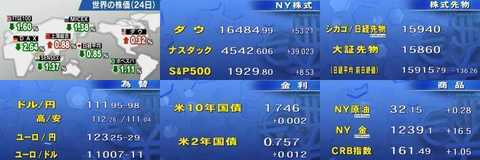

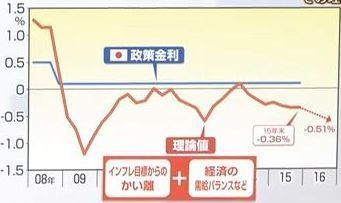

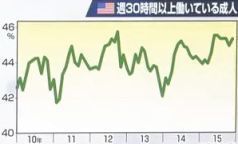

市場では、米国の景気後退入りを気にする声がでてきています。しかし、市場は少し悲観しすぎなのかもしれません。その1つの表れが米10年債利回りの低下です。年初からの国債はりは景気の先行きへの不安が高まった時に安全資産として買われ、その結果、金利は低下します。年初からの中国懸念や原油相場の急落などを受け、足元で米国債の金利は急低下しています。

一方で、アメリカの雇用環境は改善が見られ、消費マインドなども底堅く、更に景気の回復を示すデータもあります。アトランタ連銀が発表しているGDPナウという指標があります。国の経済の状態を表す

GDP(経済成長率)は3か月ごとに公表されますが、このGDPナウはGDPの計算に使われる経済指標の発表に合わせて、1ヶ月に10回程度更新されます。足もとアメリカの経済成長率は2.6%と去年暮れの落ち込みから急回復してきています。実はGDPナウと10年債利回りはここ1年連動してきましたが、今年に入ってかい離が大きくなっています。これまでの連動性から計算すると、10年債利回りは2.3%程度の計算も成り立ち、今の1.7%台の金利は低すぎる、つまり、悲観しすぎているというわけです。週末のG20で加盟各国が景気を支える策を打ち出せば、市場の過度の悲観も和らぎ、株価上昇も期待できるかもしれません。

■■A.T.カーニー日本法人会長/梅澤高明

・ 鴻海のシャープ買収について

鴻海にとっては極めて戦略的な買収だ。売上高はまだ右肩上がりだが、約10年前と比べると営業利益率は相当下がっている。2006年に6%だった営業利益率が、2014年には3.5%になった。鴻海のビジネスモデルは設計製造をして、さらにはコア部品、コアデバイスを内製化することで利益率を確保していく。今回の買収は対アップルでもあるが、そもそもコアのパネルを内製化する、内製比率を上げるというところで利益率を押し上げていこうというのが中心の狙いだ。それからもう一つはシャープのブランドも確保する。鴻海は多角化、川下に出ていく。自社で開発した最終製品のテレビをラジオシャックのチャネルで中国で販売している。もっと強いブランド力を確保すれば、さらに販売を広げることもできる。

シャープは鴻海の中で製品開発と製造の一部門になるわけですから、戦略的なことは鴻海にまかせて、鴻海の投資をしっかりと受け止めながら、部門としてやることにまい進すべきだ。

・ テッド氏、企業の”タコつぼ化”打破について

処方箋として魔法の杖はないが、いくつかよく取られる手法がある。

①中堅や幹部クラスを部門横断で異動させる戦略的人事ローテーション。

②クロス・ファンクショナル・チーム(社内の部門横断的プロジェクト)

③役員のダブル・ミッション化、特に縦の責任を持っていう役員に、横の全社課題のタスクフォースのリーダーにもなってもらう。組織横断型のミッションを与える。そういう役員が増えてくると、視野が広がり次期社長候補も増えてくる。

組織の縦横の堅くなりがちなところを揺さぶる。あるいは異なる視点を持った人たちが集まることでイノベーションを活性化する。

・ 日焼け止め市場

世界で1兆円規模あり、成長率も年率6.4%です。これは化粧品の中では高いほうです。国内の化粧品市場は停滞しているが、このセグメントは国内でも約5%で伸びています。アネッサもアリーも競争力があると思います。UVB(紫外線のB波、日焼けの原因)に対してのSPF基準は世界で統一しています。UVA(しみ・しわの原因になる)に対してのPA基準は、アジアでは基準ができていない国が多い。従って製品開発も未成熟で、逆に日本の製品が、この基準と一緒に入っていくことでいろんなチャンスがあります。業界団体もこのPA基準の導入・普及活動をアジアで進めています。

■ニュース特集

認証技術に革命!?

色で見分ける新技術 カラーコードの可能性

色の組み合わせで情報を表示する「カメレオンコード」と呼ばれる「カラーコード」が次世代バーコードとしてが注目されいます。従来のバーコードやQRコード(2次元バーコード)と違って、色の組み合わせで情報を伝えるというものです。これを認識するのはスマートフォンなどのカメラです。「カメラ」と「色」で認証技術に革命が起きようとしています。

遠距離からでも複数のコードが識別でき、動いているものも一瞬で識別できます。日本で初めて「カラーコード」を開発した「シフト」(東京・新宿区)の、「カメレオンコード」は、食品工場や建設現場、図書館などでも活用が広がっています。シフトとNEC、大林組の3社でカラーコードと顔認証技術を組み合わせた高度なセキュリティシステムの開発も進んでいます。広がる「カラーコード」の最新技術と可能性を取材しました。

《取材先》

・シフト

・大林組

・オリエンタルベーカリー

・町田市立中央図書館

・NEC

ホビーショーのミニカーレース「ゲキドライブ」(バンダイ)の車に張られたカラーコード・シール。開発したのは、【シフト】遠藤哉樹 技術本部長

《カラーコード》

色の組合わせで無数のパターンを作ることができる。コード全体がマーカーとして機能するので、離れたところから複数のコードを同時に読むことができる。しかも動いていても追いかけて認識することができる。この特徴を生かして、様々な場面で活用が広がっている。

①東京・町田市立中央図書館では蔵書の管理に活用している。全ての本の背表紙にカラーコードが張られ、それをスマートフォンで撮影することで、一度に蔵書の確認が可能になった。町田市では去年3月から約120万冊の蔵書の全てををカラーコードで管理している。以前は一冊づつ取り出してバーコードを読み取っていたので、カラーコードに変えたことで作業の効率化と、監視カメラを使った貸出業務の自動化を実現できた。

②オリエンタルベーカリー泉佐野工場(大阪・泉佐野市)

業務用パンの製造工場では、作業着の帽子にカラーコードを付けて、監視カメラで1日延べ800人の入退室を管理し、エリア毎に許可された人以外の移動を警告する。異物混入など食の安心・安全が社会問題になる中、カラーコードの導入を決めた。大西真広班長は「ICチップやICタグが食材に紛れ込むと異物になるので、フードディフェンスが重要だ感じている。」と言う。

③NEC玉川事業所(川崎・中原区)

カラーコードの技術を持つ「シフト」とNEC、大林組の3社でが独自の認証システムを研究している。1台のカメラで「カラーコード」と「顔」の2つを認証し、入退室の管理に使う。2つの異なる認証を1台のカメラで可能にしたことにより、カメラの前を通るだけでICカードなどをかざす必要もない。

大林組・杉本弘道課長「ICカードをかざすとか生体認証で指をかざしたり、セキュリティを高めることと利便性は相反する。このシステムは認証される側もストレスなく認証される。」

東京オリンピックに向け大規模施設が続々と建設される中、建設現場のセキュリティ対策としても注目されている。

カメレオンコードは実は10年前に開発されたものです。それがなかなか普及しなかったのに、ここ1年で急速に広がり始めた。その背景には、スマホなどのカメラの性能が向上がある。認識する側の技術の向上が必要だったのだ。

■ニュース

シャープ 鴻海の傘下に

シャープはきょう、経営再建を巡って台湾の鴻海精密工業傘下で再建を目指すと発表しました。4,890億円の出資など鴻海による金融支援は6,600億円にのぼります。シャープの高橋社長はきょうの臨時取締役会で「全会一致で決まった」と話しました。鴻海はシャープの液晶事業に興味をもっていて今回2,000億円を投じます。次世代のディスプレイ有機ELの開発・量産を急ぐためです。有機ELは2018年に発売されるiPhoneのパネルに採用されるため鴻海は受注を確実にしたいと考えています。専門家は、買収の背景には、シャープを日本メーカーとのビジネスの足がかりにする狙いがあると語ります。ただ最終合意には至っていません。

《鴻海(ホンハイ)精密工業》とは・・・?

1974年 郭台銘氏が設立

アップルや任天堂など工場を持たないメーカーから、大量の電子機器の製造を請け負い、急成長してきました。2014年12月期の売上高は約15兆円。1社で台湾のGDPの3割を稼ぎ出しているという。

この巨大企業を1代で築いた郭会長とシャープは因縁があります。4年前、郭会長は経営危機に陥ったシャープに9.9%出資することで一旦は合意しました。しかしシャープの株価が下がったことなどで、契約が白紙撤回になった。高橋社長など経営陣には不信感が残っていると言われています。一方で郭会長はシャープを手中に収めること諦めず、グループ全体で7000億規模の破格の金額を提示し、今回の買収にこぎつけたのです。

しかし提携には暗雲も・・・。

鴻海がシャープから「3500億円に上る将来債務化する恐れのあるリスト」を受け取ったという話で、鴻海は夕方になって突如『内容を精査する必要があり、双方が合意するまで、最終的な合意は見合わせている。』との声明を発表しました。交渉の期限は29日、最終合意に向けて両社はツメの作業を急いでいます。

鴻海の売り上げの約半分を占めるアップル製品、しかし最近は投入した新機種の販売が失速するなど、成長に陰りが見えています。シャープを傘下に収めることで、日本メーカーとのビジネスの足掛かりにしたい狙いがある。

・ 早稲田大学ビジネススクール 長内厚准教授

『スマートフォン市場でiPhoneとサムスンのギャラクシーが戦っている。表面的にはアップル対サムスンだが、実態としては設計製造しているのがiPhoneについては鴻海なので、これは鴻海対サムスンの戦いでもある。鴻海は日本という新たな味方をつけて、アップル含め日本と台湾で韓国メーカー・中国メーカーと戦っていく。その準備としてのファーストステップが今回のシャープ買収です。(鴻海としては)日本台湾連合を作ったということです。さらに鴻海には別のしたたかな戦略があると見ています。アップル1本足打法で、アップルへの依存度が高かった鴻海にとって、経営的にはマイナスなのでそこはリスクになっている。従って、出来るだけアップル依存度を下げ、アップル以外の供給先を増やす。その中に日本の家電メーカー全体が含まれていると思う。』

“マラソン市場”に熱視線

マラソンに関連するグッズやサービスが広がっています。この市場を狙って思いがけない業界からの参入が相次いでいます。東京ビッグサイトで始まった、「東京マラソンエキスポ2016」。3日間の開催で10万人以上の来場を見込んでいます。

注目を集めていたのは初出展の「資生堂」。紹介されていたのは大量に汗をかくマラソンでも落ちにくいという「アネッサ」の日焼け止めです。特殊な成分が汗に反応して膜を作り、落ちにくくなります。資生堂はこの日焼け止めで10%の売り上げ増を見込んでいます。

同じく初出展の三井製糖は、「スローカロリーシュガー」を売り込んでいました。消化吸収が普通の砂糖よりゆっくりな「パラチノース」という特殊な砂糖を含んでいます。マラソンの後半でもエネルギーが持続するといいます。そのパラチノースを使ったのが、井村屋の「スポーツようかんプラス」です。走りながらようかんを食べて糖質補給できるよう、指で押して開けるパッケージを新開発しました。

神奈川県の男性 ジカ熱感染

厚生労働省は、ブラジルから帰国した神奈川県の10代の男性がジカ熱に感染していることを確認したと発表しました。去年、中南米で流行が始まって以降、国内で感染が確認されたのは初めてです。男性は、県内の高校に通う高校生で20日まで家族と観光でブラジルに滞在していたということです。発熱や発疹の症状を訴えたため、国立感染症研究所で尿を検査したところ、きょう感染が確認されたということです。現在は熱も下がり、自宅で療養しているということです。ジカ熱は発熱や頭痛、関節痛などの症状を引き起こしますが、症状は軽く、多くの場合1週間ほどで回復します。流行地域のブラジルでは小頭症の子どもが急増していて、妊娠中の感染との関連が疑われています。厚労省は、妊婦の流行地への渡航は控えるよう呼びかけています。

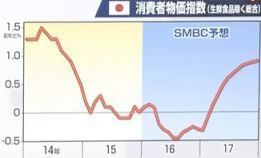

2月の月例経済報告 世界経済の判断引下げ

政府は2月の月例経済報告で世界経済の現状について、全体として緩やかに回復しているとしながらも、「弱さがみられる」との見方を示し、6ヵ月ぶりに判断を下方修正しました。中国経済の減速に加え、アメリカとヨーロッパの設備投資の一部に弱い動きが見られたためです。日本経済の判断は「緩やかな回復基調が続いている」として据え置きましたが、先行きの懸念材料として「海外経済の不確実性の高まり」を挙げました。

英名物記者インタビュー “タコつぼ”組織の打破を

フィナンシャル・タイムズのアメリカ版編集長、ジリアン・テット氏が来日しました。テット氏は、文化人類学を研究した経験を生かして、独自の視点から経済を分析し、欧米で高い評価を受けています。今月上旬にはニューヨークで国連の職員に対して講演もしています。早稲田大学のビジネススクールで、社会人向けに組織論について約2時間講演し、“縦割り”のリスクを指摘しました。また2月24日発売の「サイロ・エフェクト」(日本語訳/文芸春秋)で組織論について書いている。日本駐在中の取材も踏まえ、2000年代のソニーの低迷は”縦割り”が原因だと分析している。

そのテット氏を大江キャスターが日本企業の歩むべき道についてインタビューしました。シャープも東芝も部署を増やし過ぎだと主張。シャープについては、強みである液晶に集中せず、太陽光パネルなど他の事業に手を伸ばしすぎたことが経営不振の原因だと指摘。一方アップルは、6製品までしか作らないと決めていたため、部署間の競争や対立が生まれない。新しい製品ができたら古い製品を無くすやり方で、縦割りのリスクを避けている、と分析しました。もしシャープが日本で競争力のある価格で液晶を作れなくなれば過去を見ている余裕は無く、未来を見るべきだ、と液晶でさえも見直しの対象になりうると指摘した。日本経済が成長するには活力のある新しい産業が必要だという。

また、去年11月日経新聞がフィナンシャル・タイムズを買収し連携を強めている。テット氏も最近月に数回、日経新聞の記者と共にテレビ出演(BSジャパン「早起き日経+FT」)している。日経とフィナンシャル・タイムズの連携については「フィナンシャル・タイムズは日本に新しい窓を持つことができた。互いの報道の手法を取り入れられる。」と述べました。

テッド氏は、企業が"タコつぼ化"しないためには、単に過去の成功パターンを踏襲することになっていないか、社員から見て便利な仕組みなっているだけではないか、さらに本当に客が欲しいと思うものになっていないのではないか、ということを自問自答し続けなければならない。

ドローン活用 災害時の通信を確保せよ

通信インフラ技術を研究するKDDI研究所は大規模災害時にメールを送受信できる仕組みを作り、実証実験を行いました。こちらのドローン。電波が送受信できる小型サーバーを備えています。避難所側にもサーバーを設置。大災害などで基地局が使えない際には被災者からの安否情報などのメールを一時的に保管します。そしてドローンが、避難所の上空に到達すると、無線でメールを送信する仕組みです。今後は、無人航空機を活用することでシステムが使える距離を伸ばし、実用化を目指します。

■【トレたま】異形の安眠枕

【商品名】 マッシーモ マキュラ

【商品の特徴】 不眠症の開発者が作った 様々な睡眠姿勢に対応した枕

【企業名】 ピーアップ

【住所】 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター11F

【価格】 1万7,064円

【発売日】 3月3日

【トレたまキャスター】 相内優香