__瀬戸内寂聴女史が、100歳ちょい手前で大往生なされた

岡本太郎が、結婚してもよいと思ったほとんど唯一のオナゴが瀬戸内晴美であっただろー

岡本太郎はソルボンヌ大学で人類学とか学んで、生身のフランス人に肌から馴染んで、フランスのテレビ番組にも出たりして、フランスでも人気があった

電車に乗り合わせて、目と目があって、コトバを交わし、付き合うといった自然でフランクな男女づきあいが成り立つのがフランスの流儀だったと云ふ(by 岡本太郎)

それが、日本では成り立たず、自立した女性も少ない時代に……

大作『かの子撩乱』の取材でよく訪れる瀬戸内晴美が、珍しく岡本太郎の気に入った

すでに秘書の敏子さん(後年に内縁の妻&養女となる)もおられた頃だったが、岡本太郎はやんわり一緒に住まないかと提案したらしい

ヨーロッパ流の付き合いに慣れた岡本太郎を本気にさせただけでも、瀬戸内女史の魅力が際立っていたことが分かる(東女・トンジョの才媛で奔放、かの子の徳力に重なる)

「生き身の観音さま」と称された岡本かの子を母にもった太郎は、複雑な女性観を懐いていたらしく、身長も強烈なマザコンもパブロ・ピカソとそっくりで初対面で意気投合したらしい

芥川龍之介の指導もうけていたかの子は、『老妓抄』などの秀れた掌編をものした純文学作家である

「観音経」信者で仏教の造詣も深い、それ故に瀬戸内のこの伝記小説は奥行きの深いものとなって、岡本太郎も気に入っていた

シュール・レアリスムの第一線で世界的に活躍していた岡本太郎を、若い頃に東郷青児や関根正二らと伴に画家をめざした今東光は心底尊敬していた

谷崎潤一郎の唯一の内弟子で、ケンカは強いし(後年、極真空手名誉初段を贈られた)、男っ振りも水際立ったイイ男(宇野千代・評)

津軽藩士の名門・今家の出身で、古代豪族の東北蝦夷(えみし)の末裔であり、色白で飛び切りの素養を兼ね備えていた

川端康成と知り合い、親友となり、東大生でもないのに、谷崎潤一郎・芥川龍之介を生んだ『新思潮』に寄稿したりして、東大へはモグリ学生として聴講しに行っていた

現役東大生に教えるほどの学問をもっていたらしい、新感覚派の旗手と呼ばれた頃もあった

そんな今東光だったが、芥川龍之介が自殺してしばらくして突然出家して作家の道を絶った

大谷崎の弟子になれるほどの学殖は、天下の英才あつまる比叡山でも遺憾なく発揮された

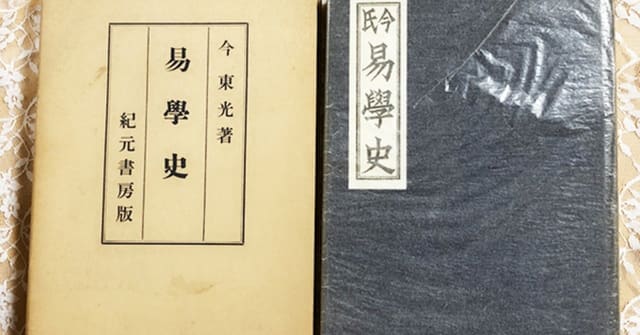

本場中国でも高く評価されている、『今氏易学史』を著すほどに漢文に達者な東光(僧名は今春聴)は、比叡山の検定試験(口頭試問)でも、明代の四大高僧の藕益智旭(ぐうえきちぎょく)大師の易学理論などを後ろ楯にして、なみいる先輩の善知識らの論戦を煙にまいたとか……

選挙に出たり、タレントみたいな活動もしているので、今春聴大僧正をバカにしている向きもあるが……

あわや比叡山座主になりかけた程の大器量であることを夢夢わすれてはならない、中尊寺の貫首をつとめたことがあったが、中尊寺は天台宗ではNo.2の名刹である

そんな岩手の中尊寺で、瀬戸内晴美は今春聴を導師として落飾する、「寂聴」は今東光の命名である

比叡山の特命住職として、大阪八尾(河内地方)にある天台院の復興にあたったこともある

その頃、勝新太郎と田宮二郎でヒットした『悪名』とか『闘鶏』とかを著した

そんな河内つながりなのか、かの楠木正行公の側近・堀田弥五郎を先祖にもつ安岡正篤と昵懇となっている

「明治31年会」を立ち上げ、今・安岡両氏と西松建設社長の三人は戌年生れ同士意気投合して季節ごとに集まっていたそーである

安岡正篤といえば、「歴代総理の指南番」として、自民党で隠然たる勢力を誇った陽明学者にして理論右翼の大物である

東大在学中に『王陽明研究』を出版して、八代海軍大将はじめ軍人から尊敬の眼差しで仰がれ、若くして「老師」と呼ばれていた俊秀である

今東光が、東大のモグリ聴講生だったのとは雲泥の差であるが、後年酒席を共にするよーになるとは如何にもご縁である

東光はあれで、大本教の出口王仁三郎からスカウトされたほどに、なかなかの法力も兼ね備えておられる

天台宗比叡山を代表する学僧で、特命住職としても幾つもの廃寺を復興された実績がある

かたや安岡翁は、政財界にパイプが太いだけではなく、実兄の堀田真快猊下は高野山座主である

おまけに、ご実家の堀田家は天皇を守る秘密結社「八咫烏(ヤタガラス)」に属しておられるとの噂もある

陽明学と易学、安岡正篤は三島由紀夫も師表と仰いだ漢学の泰斗である

竹下総理の漏らした談話から、「平成」の元号の発案者として有名になったが、最近になって内閣府が「平成」の発案者は東大名誉教授の山本達郎氏であることを公表した(長年にわたる憶測と誤解を解くためと言明していた)

たしかに、元号をあらためる改元は祝祭の意味合いもあって、その時点で故人となっている者の提案は採用されない決まりである

しかし、安岡正篤が「平成」を唱え、それを山本名誉教授が再び提出された処に深意があるよーに思う

ともあれ、そんな晩年の安岡翁に細木数子女史は近づいた、私は女史の執拗な向学心・探究心からと思いたい

易学とゆーものは極めて難解で、漢文としても経義としても儒学の奥義に位置づけられる秘鍵なのである

細木女史の「六星占術」は、易学を基にしたものだと仄聞する

易学を基礎から正確に学んでいる人は、専門の学者でも少ないそーなので、漢学の泰斗に直接教えを乞おうとしたのではあるまいか

安岡正篤の帝王学は、人倫のめざすべき道として、細木女史のテレビ番組にも応用されていたよーに感じる

ー女が絡むと、男と男の対立を和らげ、融合に向かう

関西学院時代に、今東光は稲垣足穂を殴ったそーなので、この御二方の異才が交わることは生涯なかった

しかし、そこに瀬戸内女史が入りこみ、一緒に作家講演会をまわったり、仏門の東光の懐に救いを求めたり、あるいは女同士で足穂夫人と付き合ったりするなかで、両者の良い処が公になってくる

東光が叡山文庫から読んだ『稚児草紙』(女犯を禁じられた僧侶間では男色を昇華させた稚児灌頂などが発達した)などから着想をえた『稚児』なぞは、他の誰よりもタルホがその功績を高く買っている

東光は、お父さんが日本郵船のキャプテンでハイカラな世界人なものだから、インドのクリシュナムルティの神智学協会に入っていた

東京ロッジの支部長をなさっていて、鈴木大拙夫人のベアトリス女史とも行き来があったそーである

ブラヴァツキー夫人『シークレット・ドクトリン』については、東光は芥川龍之介から質問を受けているほどで、東大英文科の秀才芥川も神智学には並々ならぬ関心があったよーだ

陽明学も、心学の要素がかなりあって、神秘的色合いもすくなくない革命思想である

安岡翁は、関西を中心に財界に「師友会」をつくったり、「農士学校」をつくったり、民間事業でも尽力された

私の地元酒田に「荘内南洲神社」があるが、何を隠そう、安岡翁の「農士学校」の卒業生が一念発起して建立したものである

神社号の標柱は、安岡先生の揮毫になるもので、社殿も伊勢神宮の土宮の廃材を安岡先生の口利きで特別に下げ渡してもらった経緯がある

二度ほど酒田にもお見えになっている、神社の第一寄附者である

「南洲神社」の荘内南洲会のめざす処は、つまるところ、地元に有為な人材を育てることに他ならない

その教育に、安岡先生仕込みの聖賢の帝王学が生かされているのである

ー瀬戸内寂聴さんにしても、細木数子さんにしても、大衆の教育・啓蒙に大変力のあった御仁だったと思う

いまの世にほとんど見られなくなった「お節介おばさん」の最強バージョンである、何時の世も世間では叱られたがっているかのよーだ

毒舌は、コンプライアンス社会では最早居場所がないよーではあるが、真実は痛いときもあるからなあ〜

末筆ながら、つつしんで哀悼の気持ちを捧げます

_________玉の海草