__昔は、和歌(短歌)や俳句は

「第二芸術」に過ぎないという評論が優勢で、

詩や小説(散文)と比べて、一段劣る余技みたいな扱いをうけたものです。

わたしも少年時代には、その論を真にうけて、俳句なんか単なる言葉遊びにすぎないと馬鹿にしていました。

>フランス文学者の桑原武夫は、終戦直後の1946年に雑誌『世界』で、『第二芸術―現代俳句について―』を発表しました。

彼は、有名俳人の俳句と、アマチュアの俳句を著者名を伏せて混ぜ合わせ、いろいろな人に読んで貰った上で、優劣の順位を付けさせたのです。

その結果、プロとアマのレベルに明確な差がないことが判明しました。

このことから、小説、演劇を第一芸術とするなら、現代俳句はこれらに劣る「第二芸術」と呼ぶべきだと主張する論を展開したのです。

>良く誤解されているようですが、『第二芸術論』は俳句を全否定しているのではなく、あくまで終戦直後の俳句界のシステムを否定した論です。

松尾芭蕉の功績については認めるが、それ以後の俳句界は彼を神聖視して祭り上げてしまったのが、間違いだったとしています。

桑原氏は、「芭蕉を捨てなかったためにその後の俳人が堕落した」と述べています。

この点においては、正岡子規の月並み俳句批判と通底するところがあります。

[※ 引用は共に、『日本俳句研究会』HP より]

俳句については、一度過去記事『 HiーKu (俳句) 🎋 〜 日本人の 「立てる」 御業 』で要約したのだが、

あの当時は、とても噛み砕いて理解していたとは言えなかったので、もう一度まとめてみようと思い立った。

俳句(連歌)のどこが、短歌(和歌)に比べて優れた芸術なのか、はっきりと並べて論じたいと思った。

「俳」の漢字は、「人をおもしろがらせる芸人」の意味であり、

・俳諧(おどけ、こっけい)

・俳優(わざおぎ=業招ぎ)

・俳徊(=徘徊)

の三つの側面を有している。

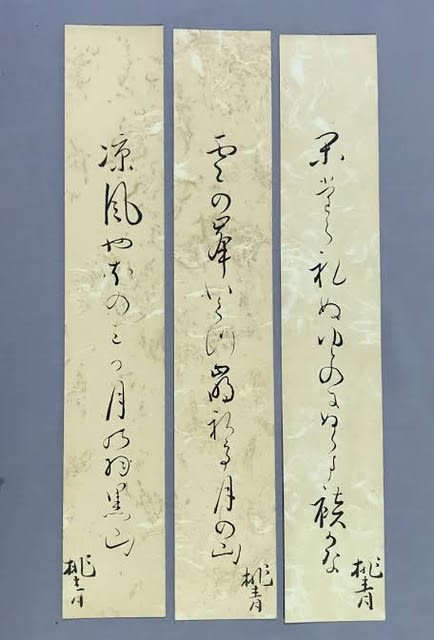

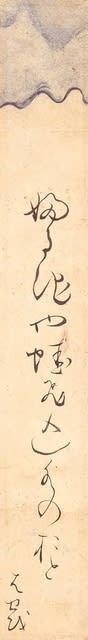

【すべての短冊🎋は、芭蕉翁の真筆。右から、

・ふる池や蛙飛込水のおと はせを(者・世・越)=「芭蕉」の変体仮名表記

・かたられぬゆどのにぬらす袂かな 桃青(芭蕉の以前の雅号)

・雲の峰いくつ崩れて月の山 桃青

・涼風やほの三日月の羽黒山 桃青(この句は、初案であり後に「涼しさや」に)

右端の署名は、「はせを」(古語)、本来なら「ばせう」なのだが、そうはしなかった。】

__ ここから、中沢新一と小澤實による対談集『俳句の海に潜る』 より、引用と要約をしてゆこう。

今回のメインテーマは、「俳句(連歌)と短歌(和歌)の決定的な違い」である。

❶ 俳句は、必ず「季語」(動植物と気象から成る)を立てる

❷ 和歌における「歌枕(名所)」

>日本人の場合、自然を制圧したり、やわらげたりする時は言葉にするんです。

奥州には近畿に次ぐ大量の歌枕があった。

歌枕によっても古代権力は陸奥を制圧している。<

…… 荒々しい自然や服(まつろ)わぬモノを、優美な言葉に作り変えてゆく、組み替えてゆくことそのものが、朝廷の権力(=西日本の文明)だったと云うのです。

じつは、天皇の一番重要な働きとは、「和歌を詠むこと」だったのです。

和歌とは、「マイルドなかたちに自然を組み込んでいくこと」によって、自然を制圧する機能があったようです。(天皇が、和歌で災難を鎮めたことについては伊勢白山道でも言及していた)

和歌の題は、優美な美意識によって限られたものが選ばれました。

❸ 俳句は、「権力から見ると周縁にいる農民とか庶民の感覚というものを立てた」。

松尾芭蕉がやろうとしたことは、

「西日本で発達した権力と一体になった芸術」(=和歌)とは、まったく違う芸術を作ろうとした。

>天皇の芸術である和歌

和歌は限られた大和言葉しか使えなかった。

(明治の短歌革新まで平安時代の古語だけしか使えなかった)

俳諧は漢語・外来語・俗語すべての言葉が使えます。

>自然を記号にしていくという実践の動きそのものを愛でるのが和歌の本性。

記号は人間が作ってますから、それを破っていく行為として俳句がある。(「月並を破る」)

その意味で、俳句は現代的でアヴァンギャルドなんだと思います。

二十世紀芸術の主題もそれですからね。

>もしも俳句が時代に添って詠まれていくものであったとしたら、俳句じゃないじゃないですか。

俳句はつねに、今、ここにいる人間の外に行って、鳥になったり、動物になったり、死者になったりするわけだから。

今、ここにある現実の中に一緒になって動いていって、それを言語化して『サラダ記念日🥗』みたいになったら…… 。

それは俳句じゃないと思う。

>和歌・短歌はとっくに俵万智で崩れてしまった。

和歌・短歌は本質が都会的なものだから、ああいうものでいいんだろう。

ただ、俳句は主題が人間でないもの(=モノ)である。<

…… つまり、短歌は口語化したが、俳句はそのあとを追わないのだと。(古語を守る)

芭蕉が唱えた「不易流行」という言葉には、深い含蓄があるのである。

>不易なものって、同時代を生きていながらも、時代から外に出ていかないといけない。……( 略)……

でも、離れたところから変化流動生成している世界を、つまり流行の世界を詠むわけだから、そこに意識の行き来があるというところが俳句の面白さではないですか。

>俳句の場合の不易って、たぶん、離脱ということじゃないかと思うんだけれど。

地平から離脱、超俗という言葉でもいいが。

その離脱の目がいろいろなかたちをとって季語ということになっていると思うんです。<

❹ 俳句の本質は、「アニミズム」である。

アニマとは「ものを動かす」という意。

日本の縄文人とアメリカ・インディアンの考え方は、基本はだいたい同じだそうだから、インディアンの【グレート・スピリット】として考えれば解りやすい。

つまり、「宇宙全域に充満し、動きつづけている力の流れ」「宇宙をあまねくうごいているもの」を、目の前の世界に感じ取り、それを抽出して短く句に詠みあげるのを、「俳句」というのです。

▼スピリットの顕われ方については過去記事参照

HiーKu (俳句) 🎋 〜 日本人の 「立てる」 御業 - 『 自然は全機する 〜玉の海草〜 』

日本では、スピリット=霊=タマ ですので、世界とは「タマのさきはう世界」となります。

アニミズムの極致の俳句(中沢新一)として、

「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」(芭蕉)

>蝉を流れるスピリットと岩を流れるスピリットが、相互貫入を起こして染み込み合っています。

>和歌・短歌では人間が主体になります。

ところが、俳句の場合は非人間であるモノが主体です。

モノと人間の間を自由に行き来すること通路をつくるということが、俳句の主題です。

ですから、俳句は人間と非人間の間に通路=パッサージュを開く芸術として、

ある意味、和歌よりも人類学的な芸術なのではないでしょうか。

そうなると、古代的で、原始的で、アニミズム的だということになってくるわけで。<

❺「なぜ俳句を縦に書くか」

俳句は、発句を立てる。(立句)

そして短冊🎋にタテに認ためる。

ユダヤ系秦氏が日本に招来した「作庭技術」で、作庭の第一歩は、「石を立てる」こと。その技術者を「石立僧」と呼んだ。

この作庭技術から、お茶(点てる)とかお花(立花)とか、みんな生まれてくる。

古事記でも「天の御柱」を「見立てて」おられる。

【沼島の「上立神岩」、イザナギ・イザナミが柱巡りしたという伝説の場所】

一座の中心となる第一位の人物のことを、「立役者」「大立者(おおだてもの)」「立行司(たてぎょうじ)」とも言いますね。

>天空と地上との間に喧嘩が起きて、不和が発生した。和を取り戻すためには天上界とつながらなければいけない。そのために高い山に登ったり、高い柱を立てたりするのです。

神話は、失われた秩序を人間がどう取り戻すかが大きな主題です。

芸術行為は柱を立てること、石を立てること、

要するに垂直線に立てていくことを基本に据えるけれど、その考え方は神話の延長上から来ているんだと思うわけです。

…… つまり、俳句は「立てる」芸術であるということなんです。ここに、俳句に託された寓意があると見ます。

芭蕉は、その境界に辿り着いたのでしょう。

和歌の限界を突破したというか、和歌では成し得ない働きを生み出したことが、朝廷からも認められた(諡)のだと推察いたします。

…… 芭蕉の最晩年にいたった境地「かるみ」についても、言及しなければならないのだが、なかなか把握できないでいる。

芭蕉は、連歌をする際には、発句は「かろき句」を選んだと聞く。

この「かろき句」と「かるみ」は全く違うものなのだ。

わたしの愛唱する「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」や「荒海や佐渡に横とう天の川」などは、連歌の発句には使われない。これらは「重き句」なのである。

主情的だったり、感心されるような句は、「重き句」となるようだ。

芭蕉は、「かるみ」を明確に定義しなかったから、ややこしい。

わずかに

「高く心を悟りて俗に帰す」(『三冊子』より)

という言葉が残されているのみである。

まー、和歌の伝統である「風雅」を、さらりとしたものに変換する趣きのようだ。

人間の主観的な思い(=重い)よりも、たとえば心の動きを秋風に添わせる風情で、グレートスピリットの大きな波に乗るような感触を得た。

この「おもみ」を排斥するという点において、高弟たちが賛同しなかったらしいが、芭蕉は弟子の意見をみとめて、自由にさせている。

芭蕉の世界は巨きいとゆーか、別次元の調べが流れているんだよね。

芭蕉は、俳諧に特有のレトリックを多数編み出したらしいのだが……

「〜や」「〜かな」「けり」といった切字(きれじ)も芭蕉の発明なんだとか。

この切字によって、別次元に遊べるんですよ。芭蕉は世界を俯瞰するような、おほきな世界観(認識)をもっていたことを証しするものだと思います。

これは、ひとつには日本の和歌における伝統でもありました。

藤原俊成『古来風体抄』において、

和歌の道と天台本覚思想を融合させようとする試みが始まり、

正徹ー心敬ー宗祇と、天台で修行した僧侶の系譜を経て、心敬僧都において「冷えさび」を、宗祇において「連歌」の大成を見たのです。

(心敬)> 言わぬ所に心をかけ、冷え寂びたるかたを悟り知れとなり。境に入りはてたる人の句は、この風情のみなるべし。<

…… 芭蕉は、「冷えさび」の正統伝承者であり、それを自身の言葉で「かるみ」と云ったのだと思う。

過去記事▼

「わび・さび」 の淵源〜 冷えさび🧊(心敬) なんだって - 『 自然は全機する 〜玉の海草〜 』

やっぱり、芭蕉の句は、和歌を超えようとした凄みが漂う。ハレてさらりとしている宏大な趣きをあらはしているのだ。

ほかの凡百の俳人とは、一線を画する高みというか深みがある。

仏教的に云えば、

高みの昇る「往相」のみならず、「かるみ」によって「還相」をも包んでしまっているのだ。禅の十牛図の10段目の「入鄽垂手(にってんすいしゅ)」の境地に遊ぶものであろう。風雅を退け、平易に世俗に戻るのである。「いまの一点に生きる」であろうか。

せっかくだから、わたしの好む俳句を並べてみましょう。

芭蕉ほどの練れたものばかりではないが……

(芭蕉は、弟子たちに「出来上がった句を、声に出して、舌の上で千回、転がしなさい」といつも云っていたらしい)

先ず、俳句なのに、短歌のように叙情的でこじんまりした駄作をとりあげようか。

✖️夏痩せて 嫌ひなものは 嫌ひなり (三橋鷹女🦅)

✖️みんな夢 雪割草が 咲いたのね (同)

✖️鞦韆(しゅうせん)は 漕ぐべし愛は 奪ふべし (同、鞦韆=ブランコ)

✖️誰もみな コーヒーが好き 花曇 (星野立子)

✖️じゃんけんで 負けて蛍に 生まれたの (池田澄子)

✖️コンビニのおでんが好きで星きれい (神野紗希)

…… まー、ね、口語体の俳句は、尻切れ蜻蛉の「サラダ記念日🥗」ですよ。

短歌を短くしたって、俳句にはならないのですよ。

俳句がアニミズムであるとは、別次元へ通じる扉🚪、あるいは通路(回路)をもっているということ。そこには世界が拡がる驚きと発見があるのです。

彼女たちの句は、日常生活の延長線上に過ぎない。

おなじ女流でも、一味ちがうのも挙げておこう。

旅終へて よりB面の 夏休 (黛まどか)

夏草の 雨にけぶれる 平泉 (同)

短歌の、情念のほとばしる名首も二つ挙げます……

花終えし あとは真紅に 身を染めて 白山風露 燃える一生 (長山昌子)

年々に わが悲しみは 深くして いよいよ華やぐ いのちなりけり (岡本かの子『老妓抄』末尾の句)

__ こっからは、お気に入りの俳句を羅列いたしましょう。

> 日本人にとって芸術行為とは「つくる」ことではなく「見つける」ことではないのか。(中沢新一)

たとえば、千利休は朝鮮の井戸茶碗を、岡本太郎は縄文式火焔土器を、柳宗悦は民藝を、赤瀬川原平はトマソンを…… …… …… 最近ではパリ五輪で「無課金おじさん」を見つけたように。

夏草や 兵どもが 夢の跡 (松尾芭蕉)

旅に病んで 夢は枯野を かけめぐる (同)

この道や 行く人なしに 秋の暮 (同)

島じまや 千々(ちぢ)にくだきて 夏の海 (同、松島を詠めり)

によつぽりと 秋の空なる 不尽の山 (上島鬼貫)

そよりとも せいで秋たつ ことかいの (同)

春の海 終日(ひねもす)のたり のたりかな (与謝蕪村)

さみだれや 大河を前に 家二軒 (同)

石工(いしきり)の 鑿(のみ)冷やしたる 清水かな (同)

遠山に 日の当りたる 枯野かな (高浜虚子)

くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり (飯田蛇笏)

まなことび 腸ながれあり ほとゝぎす (同)

なきがらの はしらをつかむ 炬燵かな (同)

芋の露 連山影を 正しうす (同)

たましひの たとへば秋の ほたる哉 (同)

採る茄子の 手籠(てかご)にきゆァと なきにけり (同)

水枕 ガバリと寒い 海がある (西東三鬼)

おそるべき 君等の乳房 夏来る (同)

ゆきゆきて 帰る道なき 花見かな (chori a.k.a キクチミョンサ)

[※ 「a.k.a」は、”also known as” の頭文字を取った略語。 裏千家の跡取りだったのに、分家して、夭逝した人です]

このひとと することもなき 秋の暮 (加藤郁乎)

心あらば 今を眺め世 冬の山

紅葉も すこし散りのこる枝

木枯の ときしもあらく 吹きいでて (心敬)

世の中や 風の上なる 野辺の露

迷ひうかるる 雲きりの山

啼く鳥の 梢うしなふ 日は暮れて (同)

人の世は 花もつるぎの うゑ木にて 人の心を ころす春かな (同)

紅葉の 色きはまりて 風を絶つ (中川宗淵)

冬蜂の 死に所なく 歩きけり (村上鬼城)

ゆさゆさと 大枝ゆるる 桜かな (同)

生きかはり 死にかはりして 打つ田かな (同)

秋の暮 水のやうなる 酒二合 (同)

うとうとと 生死の外や 日向ぼこ (同)

分け入つても 分け入つても 青い山 (種田山頭火)

せきをしても ひとり (尾崎放哉)

ほしいまま 旅したまひき 西行忌 (石田波郷)

春風や いろいろの香を そそのかし (加賀千代女)

朝がほや 釣瓶とられて もらひ水 (同)

[※ この句は曰く付きの句で、正岡子規から酷評された逸話がある。> 「人口に膾炙する句なれど俗気多くして俳句といふべからず」(新聞日本)とバッサリ切り捨てています。というのも、「もらひ水」という趣向が写生から離れて「俗極まりて蛇足」だからというのです。<世間では「朝顔に〜」という言い回しで流布しています。いっぽうでは、> 鈴木大拙など「彼女がいかに深く、いかに徹底して、この世のものならぬ花の美しさに打たれたかは、彼女が手桶から蔓をはずそうとしなかった事実によってうなずかれる」(『禅』所収)と絶賛しています。<]

人体冷えて 東北白い 花盛り (金子兜太)

おおかみに 蛍が一つ 付いていた (同)

山桜の 家で児を産み 銅(あかがね)色 (同)

三月十日も 十一日も 鳥帰る (同、東京大空襲と東日本大震災の両日)

ずんずんと 夏を流すや 最上川 (正岡子規)

いくたびも 雪の深さを 尋ねけり (同、病床にて)

漱石が来て 虚子が来て 大三十日(おおみそか) (同)

のどかさよ 願ひなき身の 神詣 (心学本より)

[※ この句は吉田松陰の作ではない。>吉田松陰が野山獄で妹宛に書いた手紙に、「仏法信仰はよい事じゃが、仏法にまよわぬ様に心学本なりと折々御見候へかし。心学本に、「長閑さよ 願ひなき身の神詣」。神へ願ふよりは身で行うがよろしく候」(岩波文庫『吉田松陰書簡集』)

__ やっぱり歌はいいもんですね。自然に彫琢された感じが山海の奇観に臨んだ思いがします。

5・7・5 (17文字)も、5・7・5・7・7 (31文字)も、ビートたけしは因数も合計も素数だって言ってたけど……

中沢新一は、海の民が舟を漕ぐリズム🚣🚣♀️🚣♂️じゃないかと言ってたな。

連歌は、多島海を舟で巡る遊びなのであって、それに橋をかけてしまっては台無しだと怒っておられた。

【芭蕉が憧れた、宮城の松島の多島海】

【芭蕉が憧れた、宮城の松島の多島海】

発句のみを特別視した「近代俳句」が、「連歌」という稀有なる伝統を滅ぼしてしまったのです。

時代劇と似たような消息で、

俳句の「型」のある不自由さこそが、別次元へのトリップを可能にする土台となっている。

言葉は、人間にとって「呪(しゅ)」なので、縛りつけるのです。

その意識の連続性に切れ目をいれて、人間の目👀で見ないで、イーグルの眼👁️🗨️から、世界をみるのです。

中沢新一の言葉を借りれば、

俳句とはアースダイバーの文芸なのです。

古代の、縄文の地層に潜って、グレートスピリットの地下水脈に触れ、太古から伝わる未知のチカラに任せるというか、舟で漕ぎ出す試みなのであろう。

なぜ、陸地つづきではいけないのか、なぜ橋を架けてはならないのかは、

陸軍と海軍の理想像の比較に重なるだろう。

・陸軍〜 IRONーBAR(鉄の棒)

・海軍〜 FLEXIBLE–WIRE(柔軟にしなるワイヤー)

つまり、固まってはならんのだ。

俳句は、柔らかく「かるみ」をもって、変幻自在に流動するところに命脈があるということだろうか。

つまるところ、俳句は「大自然と同位に立つ」ということであろう。

人間という枠(和歌)からはみ出して、大地として感じ、天として見渡し、あらゆる世界線を飛翔してゆく、浸透してゆく、透かしてゆく、アニマ(グレートスピリットの一部)として、いろいろなものを見て動かすことだろう。

俳句は、極めて危ない遊びである。

誰もそこまで真剣にしないから、辿り着かないだけで、恐ろしいツールなのだと思った。

冗談抜きで、俳人は廃人なのかも知らない。

_________玉の海草