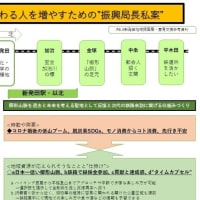

■JR羽越本線100年を機に新発田地域の振興を考えます。

******************************************************************

◆新発田駅以南・私の提案(その3)

全国的にも一義的にコメで知られる新潟県。美味くて安全安心なコメを安定して食べ続けられるためには農家を維持できる所得が確保できるような農業の構造転換が重要だと謳い、せっかく新潟にある大学に来たのだから、地域的に進める稲作の集約化や一部野菜への転換、複合営農など、"今が旬のダイナミズム"に参画してみませんかと学生たちを誘うのだ。「新潟の地にやってきたのだから話のタネとしてでも広い田圃での稲作作業は体験してみなくちゃ」といった声掛けで関心を引くのも良いかもしれない。

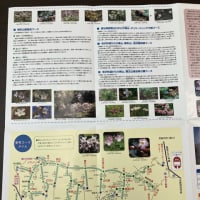

海沿いの砂丘に立地する新潟大学の周辺のアパート暮らしから出かけて、春であれば美しく残雪が輝く稜線の山々への地平近くまで広がる田園のど真ん中を訪れれば、正にコメどころ新潟の原風景ともいえる空間が心身を魅了するだろう。羽越本線の新発田駅以南の近隣数駅であれば、列車を降りた途端に唐突に一気にパノラマが開けるのだ。

私の頃とは隔世の感だが、今の学生は自家用車を持たない者が多いという。こうした面でも新発田地域への輸送手段が課題になるが、授業や多様な生活パターンからすれば、農作業のマンパワー需要に即してマイクロバスなどを仕立てて適う人数を確保するというのは調整が難しく非効率ともいえる。

農作業の受入れと参加という双方に流動性があるもののマッチングにあたって、定期的に定時で発着する鉄路を介するというのはメリットがあるかもしれない。個別にバスを調達するなどの面倒が無い。数日前からアプリなどにより学生側の登録者を募り、日時とある程度の人数がマッチした場合に現地参集と農作業を実施ということにすればと思う。

日頃から頻回に作業を要する園芸作物栽培ではあるが、必要な時期に必要量の学生参加がマッチしないことは当然に考えられる。主宰する農業者側にも需給調整のための農作業のタイミングとボリュームの変更や、できるだけ効率的に労働力を迎え入れるための工夫が必要となる。リモートセンシングなどIT技術も活用すれば様々に対応できそうだが、そうしたノウハウやスキル、資本力を考えると、ある程度の収益を確保できる農地規模とスタッフが必要になろう。一つの集落単位レベルの構造的な体制で臨むとすれば地域や行政も腹をくくらねばなるまい。

また、参加してくれる学生達にボランティアというわけにもいくまい。善意や奉仕がなければ成り立たないような仕組みを見せてしまってはコスパとタイパを重視する今時の学生さんには白けられるだろう。なによりも、新潟県ならではの広大でロマンを感じる程の農地に向き合って、農業そのもので稼いできちんと収支が取れてそれなりに暮らしていけるという実践を、お手伝いではなくメンバーとしてとして体感させることが、新潟県や県農業に関わり続けてもらうために重要だと思う。

「新潟大学前駅」から新発田地域の農地にある羽越本線の駅まで通う片道運賃600円前後は、学生にとって何度も払うには負担だろう。また、作業に掛けた時間はアルバイト見合いの対価を得たいであろう。

農業者側も仮に目論見通りの農作業が得られたとしても、売り上げ収入は基本的に収穫連動で季節的なものが想定される。来てくれる度ごとに学生らに対価を支払うのは厳しいだろう。

そこで費用と収入のミスマッチを調整するための工夫が必要になる。「融資」や「掛け売り買い」などファイナンスを駆使するのが常套かもしれないが、交通手段である鉄路についてはJRが一肌脱いでくれないかと考えてしまう。

つまり、当該農業振興に参画する学生さんの運賃については別途精算とすることで、都度都度で個々人から徴収しないようにできないかと考えるのだ。収穫物の売り上げ収入が入り、年度末に決算を打つ段階で、鉄道使用料金をまとめてJRに納付することにできないか。技術的にはICカードを使えば難しくないように思えるし、そもそもJRは個別の運賃を即時に費用に充てながら運行しているものではないのだから。

こうして参加する学生は、列車運賃に気兼ねなく列車に乗れて、お決まりの繁華街での買い物や遊興から離れて、生命の糧を育む自然空間へと臨むことになる。生まれてこのかた現代型の消費行動にまみれて来た生活だったのが、根源的な生産活動に参加して草いきれと土や泥にまみれてみる体験は、やりがいとか職業観までにも影響を与えるかもしれない。文系理系も相まってリアルな労務に携わることで、勉強や研究していることへのアイデアの創造、技術的な革新のひらめきさえ呼び起こすかもしれない。

そんな貨幣に換算し難い価値を学生達に感じてもらえる場となれば、彼らに対する作業の対価も主宰する農業者にとって妥当な範囲で折り合いがつくかもしれない。

学生の中からこのスキームに共感して個人やできればグループでこの地の農業を担ってくれるものが現れれば”御の字”だし、就職を機に新潟から出て行ってもこの体験を縁にして、定期的に来訪して作業に参加してくれたして第二の故郷として関与し続けるものが出てくれれば有難いことだ。

園芸作物に係る作業のノウハウなどは、スマホで動画等が提供されれば現代学生のITリテラシーと大学生としての一定以上の知能を考えれば十分だと思うし、現地まで列車利用での一時間ほどが、自動車と違って運転に囚われる必要がないので、予習をするにも丁度良いのだ。そして走る車窓を通じて、都市的生活がもたらすストレスを解消してくれるような水田の広がりを、春夏の緑から秋の黄金に至る変化を、新潟の景色ならではの素晴らしさを、県外から来たばかりの若者に忘れられないものとして印象付けることになるのだ。

海沿いの砂丘に立地する新潟大学の周辺のアパート暮らしから出かけて、春であれば美しく残雪が輝く稜線の山々への地平近くまで広がる田園のど真ん中を訪れれば、正にコメどころ新潟の原風景ともいえる空間が心身を魅了するだろう。羽越本線の新発田駅以南の近隣数駅であれば、列車を降りた途端に唐突に一気にパノラマが開けるのだ。

私の頃とは隔世の感だが、今の学生は自家用車を持たない者が多いという。こうした面でも新発田地域への輸送手段が課題になるが、授業や多様な生活パターンからすれば、農作業のマンパワー需要に即してマイクロバスなどを仕立てて適う人数を確保するというのは調整が難しく非効率ともいえる。

農作業の受入れと参加という双方に流動性があるもののマッチングにあたって、定期的に定時で発着する鉄路を介するというのはメリットがあるかもしれない。個別にバスを調達するなどの面倒が無い。数日前からアプリなどにより学生側の登録者を募り、日時とある程度の人数がマッチした場合に現地参集と農作業を実施ということにすればと思う。

日頃から頻回に作業を要する園芸作物栽培ではあるが、必要な時期に必要量の学生参加がマッチしないことは当然に考えられる。主宰する農業者側にも需給調整のための農作業のタイミングとボリュームの変更や、できるだけ効率的に労働力を迎え入れるための工夫が必要となる。リモートセンシングなどIT技術も活用すれば様々に対応できそうだが、そうしたノウハウやスキル、資本力を考えると、ある程度の収益を確保できる農地規模とスタッフが必要になろう。一つの集落単位レベルの構造的な体制で臨むとすれば地域や行政も腹をくくらねばなるまい。

また、参加してくれる学生達にボランティアというわけにもいくまい。善意や奉仕がなければ成り立たないような仕組みを見せてしまってはコスパとタイパを重視する今時の学生さんには白けられるだろう。なによりも、新潟県ならではの広大でロマンを感じる程の農地に向き合って、農業そのもので稼いできちんと収支が取れてそれなりに暮らしていけるという実践を、お手伝いではなくメンバーとしてとして体感させることが、新潟県や県農業に関わり続けてもらうために重要だと思う。

「新潟大学前駅」から新発田地域の農地にある羽越本線の駅まで通う片道運賃600円前後は、学生にとって何度も払うには負担だろう。また、作業に掛けた時間はアルバイト見合いの対価を得たいであろう。

農業者側も仮に目論見通りの農作業が得られたとしても、売り上げ収入は基本的に収穫連動で季節的なものが想定される。来てくれる度ごとに学生らに対価を支払うのは厳しいだろう。

そこで費用と収入のミスマッチを調整するための工夫が必要になる。「融資」や「掛け売り買い」などファイナンスを駆使するのが常套かもしれないが、交通手段である鉄路についてはJRが一肌脱いでくれないかと考えてしまう。

つまり、当該農業振興に参画する学生さんの運賃については別途精算とすることで、都度都度で個々人から徴収しないようにできないかと考えるのだ。収穫物の売り上げ収入が入り、年度末に決算を打つ段階で、鉄道使用料金をまとめてJRに納付することにできないか。技術的にはICカードを使えば難しくないように思えるし、そもそもJRは個別の運賃を即時に費用に充てながら運行しているものではないのだから。

こうして参加する学生は、列車運賃に気兼ねなく列車に乗れて、お決まりの繁華街での買い物や遊興から離れて、生命の糧を育む自然空間へと臨むことになる。生まれてこのかた現代型の消費行動にまみれて来た生活だったのが、根源的な生産活動に参加して草いきれと土や泥にまみれてみる体験は、やりがいとか職業観までにも影響を与えるかもしれない。文系理系も相まってリアルな労務に携わることで、勉強や研究していることへのアイデアの創造、技術的な革新のひらめきさえ呼び起こすかもしれない。

そんな貨幣に換算し難い価値を学生達に感じてもらえる場となれば、彼らに対する作業の対価も主宰する農業者にとって妥当な範囲で折り合いがつくかもしれない。

学生の中からこのスキームに共感して個人やできればグループでこの地の農業を担ってくれるものが現れれば”御の字”だし、就職を機に新潟から出て行ってもこの体験を縁にして、定期的に来訪して作業に参加してくれたして第二の故郷として関与し続けるものが出てくれれば有難いことだ。

園芸作物に係る作業のノウハウなどは、スマホで動画等が提供されれば現代学生のITリテラシーと大学生としての一定以上の知能を考えれば十分だと思うし、現地まで列車利用での一時間ほどが、自動車と違って運転に囚われる必要がないので、予習をするにも丁度良いのだ。そして走る車窓を通じて、都市的生活がもたらすストレスを解消してくれるような水田の広がりを、春夏の緑から秋の黄金に至る変化を、新潟の景色ならではの素晴らしさを、県外から来たばかりの若者に忘れられないものとして印象付けることになるのだ。

[その4に続きます]

(「活かすぜ羽越本線100年10「新発田駅以南・私の提案(その3)」」終わります。「活かすぜ羽越本線100年11「新発田駅以南・私の提案(その4)」」に続きます。)

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

https://twitter.com/rinosahibea

https://twitter.com/rinosahibea

☆現在進行型の仕事遍歴あります。