■JR羽越本線100年を機に新発田地域の振興を考えます。

******************************************************************

◆新発田駅以北編・金塚駅

新潟県の出先機関である新発田地域振興局を車で出発して、JR東日本羽越本線の各駅沿線を最寄りの新発田駅から北上していく視察の旅は、「金塚駅」に着いた。

「金塚駅」といえば、これまでこの駅付近の鉄路にほぼ並走する国道7号を走るたびに、側道沿いに数十メートルの長さの駅利用者向け屋根付き鉄骨造の簡素な駐輪場があって、その真ん中に人が通り抜けられるくらいのアーチ型の入場門に大きく駅名が描かれたのを幾度となく横目に見て来たのだが、その”出で立ち”から察するに、周辺住民の通勤通学のための要望などを受けて後付け的に設けられた、ホームと歩道跨線橋だけの超簡素な駅なのかと勝手に思い込んでいた。

この度、車のナビに従って訪れると、本当の駅舎は実は鉄路を挟んで国道と反対の西側にあって、これまで見て来た無人駅の中では、比較的しっかりした大きな建物であったので少し驚いた。今は使われて無さそうだが執務室らしき築造があって、かつては有人でそれなりの業務量を持つ駅であったのだろう。

駅前には比較的広い敷地があり、軽自動車を主として数台の乗用車が停まっている。パークアンドライドに使われているのであろうか。駅正面の通りには酒屋など商店らしき大きめの建物が100mほど建ち並んでいるのだが、いずれも古い木造で時代を感じさせるものばかりで、閉店しているか開いていても人の気配が感じられないような状況だ。さらにその奥に農村らしい住宅地が少し広がっている感じ。

駅の歩道跨線橋から見渡すと、なんとホームが3つもあってなかなか立派な印象だ。かつては鉄道運輸の要所となっていて、往時は駅前もそれなりに賑わっていたのだろうということが先に見た商店並びの痕跡から想像される。

しかし、車社会の進展に伴って鉄路を挟んで反対側の国道7号線沿いが宅地開発され、相対的に駅前は凋落していったという新潟県内にありがちなシナリオをなぞったのではあるまいか。

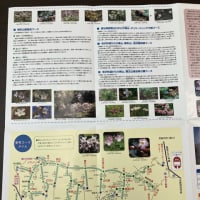

この駅と周辺の新たな活性化策を考えると、海から直線で6kmほどの近さと、駅を挟んでその反対の直ぐ1kmほどに日本一低い山脈と言われる「櫛形山脈」があり、登山にも山遊びにも初心者に優しいフィールドが広がっている。その麓にあってこの地に着任して直ぐに視察した「桜公園」は、地形的な変化に合わせるように所々で品種の異なる桜花が比較的長い期間で楽しめたりする面白さを感じたし、麓沿いに続いた所にある「大天城公園」は、さらにワイルドなアップダウンがあって、子供はもとより大人もひと汗かくくらいで丁度良く遊べる空間であることが、夏に立ち寄った際に印象深かった。

こうしたロケーションやアイテムは、地元の人は当然ながら十分承知済みだし、これまでも小粒ながらも地域の資源として情報発信されているのだろうから、今更その魅力そのままに振れ回っても、この地に外から人を呼び込んだり関心を呼んだりする訴求の目的にはされないだろう。あくまでも、補足や補強に資する資源であって、やはり構造的に今まで関わりの無い人の心に響く地域的な戦略を考えなくてはなるまい。

現地のリアルな景色や雰囲気に触れても、なかなか直感的な閃きというものが湧きたたなくて我ながら情けないと言うかもどかしいのであるが、この度は、鉄路という広域的にネットする資産の利活用ということを切り口に知恵出しを始めたのだから、やはり沿線全般をつぶさに見た上で、それらを俯瞰的に考えてみる事が肝要なのであろう。

駅前通りを歩いて古い建物の商店の並びの最後まで来たところで、駅前の往時の賑わいの名残を自分勝手に感じながらきびすを返して駅前に戻り、次なる駅とその周辺を目指して再び車を走らせ始めた。

(「活かすぜ羽越本線100年13「新発田駅以北編・金塚駅」」終わります。「活かすぜ羽越本線100年14「新発田駅以北編・中条駅」」に続きます。)

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

https://twitter.com/rinosahibea

https://twitter.com/rinosahibea

☆現在進行型の仕事遍歴あります。