以前にシリーズでアップしていた<知られざる軍艦島>

軍艦島の中でもよく知られた場所や有名なエピソードの数々は、

既に拙『軍艦島オデッセイ』や書籍、DVDなどでお伝えしてきましたが、

そこではあまり触れてこなかったエピソード等をアップするシリーズ。

今回は、なぜゴーストタウンが誕生したのか?です。

◆

軍艦島は今年、炭鉱が閉山して40年を迎えます。

ご存知の方も多いと思いますが、

軍艦島は島丸ごとが廃墟となって現存しています。

住宅棟の中を見れば、まるで一瞬にして人が消えたかのように、

閉山時の生活の様子を残したまま、時が止まっています。

すなわち軍艦島はまぎれもなくゴーストタウンです。

土地がふんだんにあるアメリカで、

ゴールドラッシュ時代の村がそのまま丸ごと残っている例は良く見かけますが、

土地の狭いニッポンにおいて、ゴーストタウンが残ることは、

きわめて希な例と言えるでしょう。

ではなぜ軍艦島はゴーストタウンとして残ることができたのか。

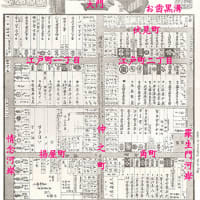

『HASHIMA 端島の案内』と題された画像は、

閉山の頃に発行された軍艦島案内の小冊子の表紙です。

中には、軍艦島がどういう島だったのかという簡単なリード文や、

島内図等をまじえたシンプルな説明が書かれていますが、

最後の見開きのページを見ると、

※画像はクリックすると拡大します。

なんとそこには企業誘致の案内が記載されています。

離島環境の項目には1月末現在約2,100人の人口は、

とあるので、おそらく閉山の年である昭和49年(1974)の1月だと思います。

周囲の土地からかなり離れていて、騒音や悪臭の心配がない

と、軍艦島の隔離された環境を強調しています。

その他、海上輸送や地耐力、用水、電力、電話などの項目で、

人間の活動に必要な設備が整っていることを強調しています。

そして最後に企業誘致優遇措置の項目には、

「端島は現在産炭地域振興対策対象地域に指定されており、

地許長崎県ならびに高島町は勿論、国としても、

端島への企業誘致に大きな熱意を示しており、

附表の諸優遇措置が講ぜられている。」

とあります。

戦中、戦後を通して国の政策とともに歩んだ炭鉱は、

その後の支援も、国の保護のもとに進行していたことがわかります。

現在の軍艦島を見ると、

住宅棟の残りっぷりに比べて、炭鉱施設が殆ど残っておらず、

そのギャップに不思議さを感じますが、

人々が離島した1974年の春からわずか半年後の写真を見ると、

炭鉱施設のあったエリアは、ほぼ現在と同じ姿をしています。

これは、企業誘致のために、

クレーン等の炭鉱以外の操業でも需要があるもの以外、

必要のなくなった炭鉱関連施設を故意に解体したためだったんですね。

うろ覚えですが、確か誘致売却価格は1億円だったと思います。

そして、このパンフレットには明記されていませんが、

閉山後27年経って企業誘致が行なわれない場合は、

三菱はその総てを自治体へ無償譲渡する、

という取り決めでスタートしたそうです。

結局、あたらしい操業主を待ち続けた軍艦島は、

その夢もむなしく、ただ時ばかりが流れて行き、

27年後の2001年、

かねてより軍艦島が所属していた高島町へ無償譲渡されて、

希代稀に見るゴーストタウンが誕生したわけです。

◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島◆

INDEX

軍艦島の中でもよく知られた場所や有名なエピソードの数々は、

既に拙『軍艦島オデッセイ』や書籍、DVDなどでお伝えしてきましたが、

そこではあまり触れてこなかったエピソード等をアップするシリーズ。

今回は、なぜゴーストタウンが誕生したのか?です。

◆

軍艦島は今年、炭鉱が閉山して40年を迎えます。

ご存知の方も多いと思いますが、

軍艦島は島丸ごとが廃墟となって現存しています。

住宅棟の中を見れば、まるで一瞬にして人が消えたかのように、

閉山時の生活の様子を残したまま、時が止まっています。

すなわち軍艦島はまぎれもなくゴーストタウンです。

土地がふんだんにあるアメリカで、

ゴールドラッシュ時代の村がそのまま丸ごと残っている例は良く見かけますが、

土地の狭いニッポンにおいて、ゴーストタウンが残ることは、

きわめて希な例と言えるでしょう。

ではなぜ軍艦島はゴーストタウンとして残ることができたのか。

『HASHIMA 端島の案内』と題された画像は、

閉山の頃に発行された軍艦島案内の小冊子の表紙です。

中には、軍艦島がどういう島だったのかという簡単なリード文や、

島内図等をまじえたシンプルな説明が書かれていますが、

最後の見開きのページを見ると、

※画像はクリックすると拡大します。

なんとそこには企業誘致の案内が記載されています。

離島環境の項目には1月末現在約2,100人の人口は、

とあるので、おそらく閉山の年である昭和49年(1974)の1月だと思います。

周囲の土地からかなり離れていて、騒音や悪臭の心配がない

と、軍艦島の隔離された環境を強調しています。

その他、海上輸送や地耐力、用水、電力、電話などの項目で、

人間の活動に必要な設備が整っていることを強調しています。

そして最後に企業誘致優遇措置の項目には、

「端島は現在産炭地域振興対策対象地域に指定されており、

地許長崎県ならびに高島町は勿論、国としても、

端島への企業誘致に大きな熱意を示しており、

附表の諸優遇措置が講ぜられている。」

とあります。

戦中、戦後を通して国の政策とともに歩んだ炭鉱は、

その後の支援も、国の保護のもとに進行していたことがわかります。

現在の軍艦島を見ると、

住宅棟の残りっぷりに比べて、炭鉱施設が殆ど残っておらず、

そのギャップに不思議さを感じますが、

人々が離島した1974年の春からわずか半年後の写真を見ると、

炭鉱施設のあったエリアは、ほぼ現在と同じ姿をしています。

これは、企業誘致のために、

クレーン等の炭鉱以外の操業でも需要があるもの以外、

必要のなくなった炭鉱関連施設を故意に解体したためだったんですね。

うろ覚えですが、確か誘致売却価格は1億円だったと思います。

そして、このパンフレットには明記されていませんが、

閉山後27年経って企業誘致が行なわれない場合は、

三菱はその総てを自治体へ無償譲渡する、

という取り決めでスタートしたそうです。

結局、あたらしい操業主を待ち続けた軍艦島は、

その夢もむなしく、ただ時ばかりが流れて行き、

27年後の2001年、

かねてより軍艦島が所属していた高島町へ無償譲渡されて、

希代稀に見るゴーストタウンが誕生したわけです。

◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島◆

INDEX

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます