岩古谷城は愛知県北設楽郡設楽町荒尾にあります。今回は前回のその1に続いて岩古谷城その2です。

※岩古谷城 その1は→こちら

岩古谷城 城域2はこれまで城郭遺構が認識されていなかったが今回新たに縄張図も描かれ整備された

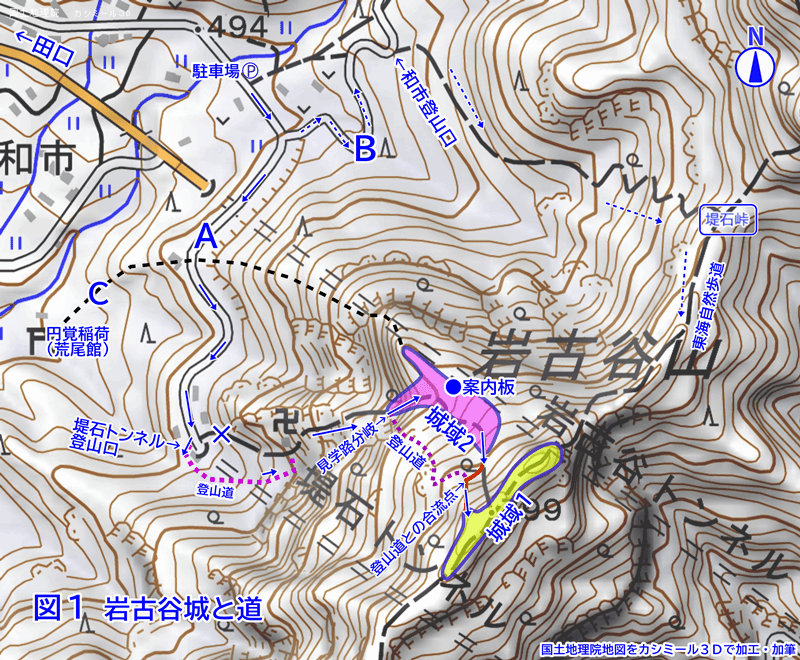

その1では従来城域として縄張図が描かれていた城域1をルートBから登り見学しました。その2では堤石トンネル登山口からの登山道を登るルートAの途中から分岐する城域2の見学路をたどりました。

ルートAから岩古谷山へ登る現登山道は人気のトレッキングコースでこれまでも道は整備されていましたが、城域2の見学路(旧登山道)は長く利用されていなかったため今回地元の方の尽力で整備され、新たに標柱が立てられ、案内板も新設されました。現在の登山道が整備される前は今回の見学路が岩古谷山への登山道となっていたようです。

岩古谷城 北四曲輪に新設された案内板の縄張図(作図:加藤博俊さん)

縄張図の城域2には北一曲輪~北六曲輪および井戸曲輪の7つの曲輪が描かれていました。堤石トンネル登山口から奇岩・巨岩が折り重なった登山道を登ると城井戸付近の城域2見学路との分岐点に出ます。

岩古谷城 城井戸 往時から一年中水が絶えることがなく近年まで利用されていた

城井戸は往時から使われていて、井戸曲輪で守られていたとされます。後世になってパイプで山下に水を引いて利用していたようです。往時は山下からの道は無かったようですので城域からここまで降りてきて水を汲んでいたということでしょう。

岩古谷城 登山道と城域2見学路の分岐点に立つ新標柱

城井戸の付近に分岐点が有り見学路は新標柱がなければ「本当にここから登るの?」というようなガレ場を登るルートでした。以前は登山道として利用されていた時期も有ったようですが近年は現登山道が開発されて利用されなくなっていたようです。

岩古谷城 井戸曲輪 水源を守るための曲輪だったとされる

見学路から井戸曲輪への道はなく新標柱には「現在立ち入ることは出来ません」となっていました。確かに滑落が起きそうな危険な岩盤の向こう側に井戸曲輪がありました。この曲輪に井戸が有ったのではなく、眼下の城井戸と水源地を守るための曲輪ということのようでした。

岩古谷城 見学路途中のガレ場の沢筋と石積

見学路はガレ場の部分もあり、整備されていなかったら危険で登れないような沢筋でした。途中に石積の平場が有り旧登山道の休憩所だったのかも知れないと想像しました。

岩古谷城 北三曲輪と新標柱 北から

北三曲輪は新標柱が立ち、丁寧に削平された広い平場でした。旧登山道はこの辺りを通っていたと思われますが現登山道が整備されたので、ここに城郭遺構が在ると今まで気付かれなかったのでしょうか?それとも知られていたが城郭遺構ではないと判断されていたのでしょうか? 疑問が残りました。

岩古谷城 北四曲輪 北西から 新設案内板、新標柱が立つ 右奥下に北三曲輪

北三曲輪から見学路を登ると尾根筋の北四曲輪に出ました。北四曲輪は尾根を削平して平場が造られていました。ここに新設案内板が建っていて縄張図が掲載されていました。

岩古谷城 北五曲輪 南東下から 北四曲輪よりも一段高い

北五曲輪は北四曲輪から小尾根を西に進んで一段高い面積の狭い自然地形に近い平場でした。

岩古谷城 北六曲輪 北から 右下に大手口からの道がある

北六曲輪は傾斜が在る平場で西辺には大手口からの道が通っていました。新・旧の登山道が出来るまでは岩古谷山へ登る道はこの道しか無かったようですので、古くは城道や修験道の道、後世の山仕事の道だったのではないかと想像しました。

岩古谷城 大手口の新標柱 「この先危険・通行不可」

城域2の北端部に大手口が在りました。

岩古谷城 大手口から下る道 南上から

道はここから先に続いているようで、新標柱には「往時はこの道しか無くて重要な虎口だった」と記されていました。図1の荒尾館からの想定ルートCはここへ通じていたのでは無いかと思いました。この先も辿ってみたかったのですが単独行で、どんな危険が待ち受けているかわかりませんので新標柱の「この先危険・通行不可」に従いました。

岩古谷城 北二曲輪 北から 奥上に北一曲輪の新標柱が見える

新標柱には「往時は三段の石垣が有ったが嘉永年間の大雨で崩れた」と記され曲輪の平場の輪郭は曖昧になっていました。写真手前の石積は後世の旧登山道の石段のようでした。

岩古谷城 北一曲輪 落石のため曲輪はほとんどが埋まっているが見学路は整備されている

この曲輪も落石や土砂のため埋まって、曲輪の輪郭がはっきりしませんでした。ここから先は城域1の山上の本曲輪までの間に目立った城郭遺構はなかったようです。

岩古谷城 城域2の見学路と現登山道との出合

北一曲輪からの見学路を登ると現登山道に出合いました。ここから少し登ると本曲輪に出ました。

岩古谷城はこれまで図1の城域1が知られていましたが、今回 城域2を含めた精緻な縄張図が加藤博俊さんによって描かれて城郭遺構とされました。今まで知られていなかった城郭遺構を見学する機会は滅多に有りませんので興味深くワクワクしながら楽しく見学できてよかったです。

なお、帰宅してからネット検索で岩古谷城の地元の【公式】愛知県設楽町観光サイトの 「観る・体験する」 のページから岩古谷城のパンフレットがダウンロード出来、新設案内板とほぼ同じ内容の縄張図も掲載されているのを知りました。今回整備され新標柱が立てられた他の5城のパンフレットも同ページに掲載されていますので、お出かけ前にダウンロードして持参すると良いと思います。