福地氏城館は福地氏城の居館とされ、福地氏の平素の生活の場であったとされます。

「三重の中世城館」三重県教育委員会1976には個別には全く触れられていないので、福地氏城見学のオマケ程度に考えて見学に入りました。想像とは異なり、規模の大きな土塁、横堀が次々現れて、ワクワクでした。福地氏城の一部とされますが、別稿で紹介したいと思います。

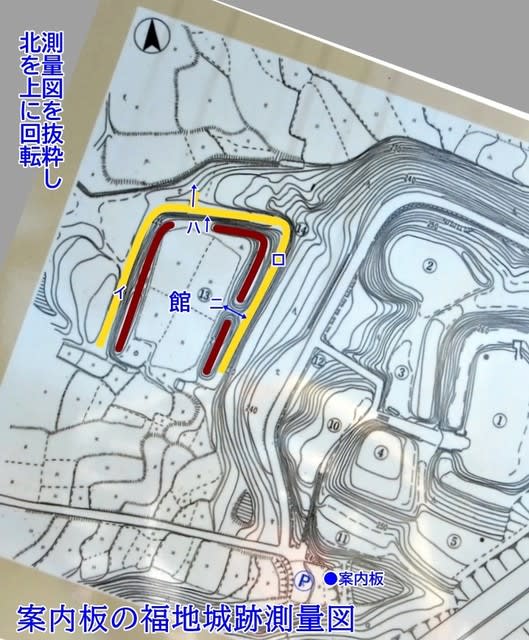

福地氏城館 館部分⑬の面積は福地氏城主郭①と同等か少し広い

往時は南側にも土塁があり、四囲を土塁が囲んでいたと伝わります。後世の耕作地化で南側は改変を受けたようです。内部は長年の耕作で、往時の地形は全く残っていないように見えましたが、個人所有の土地として、最低限の改変にとどまったように思いました。

北辺の土塁の切欠き部ハは、「三重の中世城館」三重県教育委員会1976では、切欠きの幅が現況の三分の一程度なので耕作の都合で最近になって広げたようです。

福地氏城館 南側からの全景 三方の土塁がしっかり残っている。 右手に福地氏城

南側の土塁の痕跡は、明確には分かりませんでした。南向きの平坦地ですから、昔から耕作地として使われていたことでしょう。

福地氏城館 西側の横堀イ 南から 右手上に土塁

館の外側は、ほとんど整備されていないようで、ご覧の様に倒れこんだ竹に覆われていました。驚くほど明瞭に堀が残っていたので、うれしくなりました。ここを進むのは藪漕ぎとは言えないので、竹漕ぎでしょうか?

福地氏城館 北からの全景 北辺土塁上から

右側半分が畑地、左側半分を田地として使用中でした、田地には水が見えます。田地への水は東辺の土塁の切欠きニからと思われ北辺のハから流失させているように見えました。

北辺から流失した水は一旦北辺の堀に入り、さらに北の水路から外部に出ていたようでした。往時も館内の排水はこの辺りで行われていたのではないかと想像しました。

福地氏城 東辺の堀ロと土塁 右手上が東辺土塁

堀を北側から東側に回り込むと、ここにも明確な堀遺構が残っていました。西側と違って人の手が入っているように見え、とても見学しやすくてよかったです。

この辺りの堀底から土塁上面までは5m程ありそうで、一人前の城郭機能を備えた館城であったと思いました。

福地氏城館 東辺土塁の切欠きニ 底に水が見える

東辺堀を南向きに進むと土塁の切欠きニに至りました。この切欠きが往時から有ったかは、不明ですが有ったとしても人の侵入は許さない底が深く細い切欠きでした。堀 ロ もこの辺りでは水堀状態になっていました。

切欠きは、今は内部の田地に水を引き入れる水路になっていました。

福地氏城館は見どころいっぱいの館でした。南からの全景を見て満足せずに一歩踏み込んで見学して良かったです。