10:むかしの「松本」?

:10-2:会田、会田宿、交通の要所?

:会田、会田宿?

・会田は、交通の要所である。

・会田は、「四つの峠」に囲まれている。

・「四つの峠」・・「青木峠」、「保福寺峠」、「立峠」、「刈谷原峠」

「青木峠」、「保福寺峠」を下ると青木村。ここは上田藩領域だが、青木峠の先は「上田」、保福寺峠の先は佐久である。

・会田は宿場町でもあった。「会田宿」。

--この宿場町を「柘植義春」(=漫画家)が愛した。

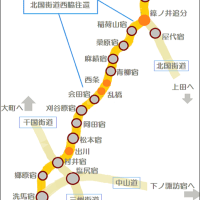

善光寺街道

正式には、北国西脇往還という。現在、国土交通省では北国西往還とされている。善光寺街道、善光寺西街道などの別名を持つ。また善光寺とは逆方向に進み、中山道から西の伊勢や京に行く用途(伊勢参りなど)では西京街道の名が使われ、稲荷山宿にその名が刻まれた道標が残されている。

洗馬で中山道と分かれた後、松本城下を経て山間地に入り、街道最大の難所である猿ヶ馬場峠を超えて善光寺平の南端(稲荷山宿・桑原宿)に至り、丹波島で北国街道に合流するのが北国西街道の正式なルートであるが、実際に西国から善光寺に参詣する際には、十返舎一九の『続膝栗毛』に見られるように、中山道塩尻宿から千国街道沿いに安曇野を経て、大町宿から西山地域を超えて善光寺平の西端に至る経路も頻繁に利用された。

宿駅

洗馬宿(長野県塩尻市)

郷原宿(長野県塩尻市)

村井宿(長野県松本市)

松本宿(長野県松本市)

岡田宿(長野県松本市)

刈谷原宿(長野県松本市)

会田宿(長野県松本市)

青柳宿(長野県東筑摩郡筑北村)

麻績宿(長野県東筑摩郡麻績村)

桑原宿(長野県千曲市、間の宿)

稲荷山宿(長野県千曲市)

篠ノ井追分宿(長野県長野市、間の宿)

丹波島宿(長野県長野市)

・・

いわゆる「善光寺街道」といわれる道は、三つある。善光寺西街道の他、北国街道(軽井沢追分宿で分岐して善行寺に向かう街道)、十日町街道・谷街道(小千谷宿(新潟県小千谷市)から長野県飯山市で谷街道に接続して、松代城下を経由して善行寺に至る街道。)しかして、北国街道と十日町街道は、二義的に「善光寺街道」ともいわれ、一義的に善光寺街道といわれるのは、この「善光寺西街道」以外にはない。つまり、善光寺街道といわれるのは「ここ」。

「善光寺西街道」は、一里塚の設置位置から推測すると中山道の洗馬宿(せばじゅく) が起点で、北国街道の篠ノ井追分までの、十五里参十二町(約62km)です。

なお、「洗馬」は「せば」と読む。義経が、兄:頼朝から疎まれて、「東北」への逃避行の途中、ここに立ち寄り、休憩して馬を洗ったという」逸話が残っており、洗馬(せば)と名付けられたという。初見では、正解の読みができないという難読漢字・・・

「善光寺西街道」は、それ程「善光寺」への参詣者が多かったのであろうか?

これから以降は、多分に推理が混じります。

「善光寺縁起」・・・異説もあるが、善光寺では、この縁起説をとっている

本多善光は、信濃国で貧しい暮らしをしていたが、600年に信濃国司の供として都(大和国)に上った際、難波の堀江でかつて物部守屋によって打ち捨てられた百済から渡来した阿弥陀如来像と出会う。肩におぶさって来た如来に喜び、善光は家に連れて帰って臼の上に祀ったところ、光ったことから坐光寺(元善光寺)の由来となった。

642年には如来のお告げにより、信濃国水内郡芋井の郷(現在の善光寺の所在地)に御堂を建てて如来を移動することとなったが、途中の諏訪郡で6年間安置された。これが 善光寺 (諏訪市)の由来である。

643年、亡くなった善光の子・善佐を如来が地獄に救いに行ったところ、なんと当時の皇極天皇に会う。善佐の願いから、如来は皇極天皇も生き返らせてあげた。皇極天皇はこのことを感謝し、善佐と善光にそれぞれ信濃と甲斐を与えることにした。そして皇極天皇は如来のために立派な御堂を建て、善光の名をとって善光寺と名付けられた。

『伊呂波字類抄』では若麻績東人(わかをみ の あずまんど)とも称される。長野市の善光寺には現在でも、開山像を安置する「御三卿の間」があり、善光と妻の弥生御前、子の善佐の像が安置されている。

・・ 善光寺は、この「本多善光」の名に由来しています。

創建が、飛鳥時代ですから、天平の「天台宗」や「真言宗」よりも古く、従って、「宗派」はありません。事実、善光寺を「賄って」いるのは、天台宗と浄土宗であり、大勧進貫主は天台宗から派遣されています。

では、本多善光とその末裔はどうなったのでしょうか?

善光は、信濃国水内郡芋井の郷(今の長野市)で善光寺を創建の後、朝廷から、甲斐の国に行くことを命じられ、そのあと末裔は、京都に呼ばれ、後に九州へ行くことを命じられたそうです。

時がたち、「建武の新政」のとき、初期は同盟した、後醍醐天皇と足利尊氏は反目して、尊氏は、九州まで敗走し、九州から反転して、京都に攻めあがります。こと反転攻勢の与力の部隊の主力となったのが、本多善光の末裔を名乗った「本多」系譜の諸流で、足利尊氏が幕府を開くときに、矢作川両岸に散在した」と謂われています。

この、三河・矢作川流域の「本多の由来」は、各本多家に伝わる伝承で、本多家以外での「古文書」的証左はないそうですが、従って、推理・推論の域をでないわけで・・・

ただ、家紋を確認すると、善光寺の寺紋が、「立葵」であり、本多家の家紋が「葵」紋であることから、幾分の客観的な「状況証拠」になる可能性もあり・・・

三河の一向一揆のことと三河の本多家・一族のことを調べると、「一向一揆の起こった愛知県の三河の農家には、「聖徳太子絵伝」「善光寺如来絵伝」が飾られ、宗派は浄土真宗だという家がかなり多いらしいが、これは何を意味しているのだろうかと昔考えた。その時の疑問の収斂は、仏教信仰という巾の広い概念の中に、その時代の流行の”浄土真宗”があり、あるいは浄土宗があり、一般的には矛盾がなく信仰が同居していたのではないだろうか。浄土宗や浄土真宗と禅宗二派(臨済宗や曹洞宗)とは対立関係にあったのだが、善光寺は包括的前提であるがゆえに、矛盾ではなく受け入れられていたのではないだろうか。これが当時の庶民の感覚であり、今に続いているのである。」

本多家は、出自が「坐光寺」(=座光寺:昔は麻績といった)であり、ここには「元善光寺」があり、長野の「善光寺」の創設にも関り、三河一帯の民は、「伊那」と「善光寺」に対して憧憬や愛情が深く、「阿弥陀如来」は、時々里帰りをする」ということが信じられて、「元善光寺」と「善光寺」の二か所を参詣する「二度参り」は流行ったという。

この三河からの「善光寺参り」が、実は本流で、三州街道を経て、「村井宿」で追分合流し善光寺街道から善光寺に向かったのではないか」と。・・・

勿論、江戸時代には「伊勢参り」の帰りに、中山道を通って、洗馬で善光寺街道に入り、善光寺も参詣したという記述も多く見かける。