今朝は8.1℃迄冷え込んだ奈良、日中も厚い雲に覆われ、時折時雨れる冬型の

天候になりました。

昼過ぎの最高気温は13.1℃、エアコンをつけるも足元が冷え込み、慌ててガス

ファンヒーターまで出す始末に。

悪寒もして昨日の新型コロナワクチン6回目の副反応でした。

11時半、12.0℃、77%

11時半、12.0℃、77%小庭では甘い芳香を放つ「ヒイラギ・柊」の白い花と「ツワブキ・石蕗」の

黄色い花が一斉に咲いていた。花言葉は「謙遜」「困難に負けない」。

ヒイラギはモクセイ科の常緑低木で、葉は濃いグリーンで光沢があり肉厚で、

縁がノコギリの歯のようにギザギザするも、老木になるとなくなる。

疼木(とうぼく)とも書かれ、棘状の葉に触れると痛いからといわれ、古語動詞

「疼(ひひら)く・疼(ひいら)ぐ」の連用形・「疼(ひひら)き・疼(ひいら)ぎ」を

もって名詞としたことが和名の由来とされている。

白い花は4裂し、花びらの先が反り返るが、雄蕊が飛び出すのが特徴です。

ツワブキの葉は蕗(ふき)に似て、名前は”つや”のある葉から”つやぶき”、

そして変化して 「つわぶき」になったとされている。

時雨ている天候、繰り返せば満開の花も・・・

花言葉は「用心深さ」「保護」と。

「いくたびか 時雨のあめの かかりたる 石蕗の花も つひに終はりぬ」 茂吉

・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、先日伺った「奈良県護国神社」、二の鳥居横にある参集所での文学講座

👇

「古代鉄剣銘文の発見とその意義ー出土した刀に文字書いたるで!」と

『山の辺の道「奈良道」を守る会』と南部公民館との共同主催です。

講師は元興寺文化財研究所出身、現在大阪大谷大学教授・狭川真一さんです。

1978年9月、古墳時代の考古学に実在の天皇が証明されることになる稲荷山

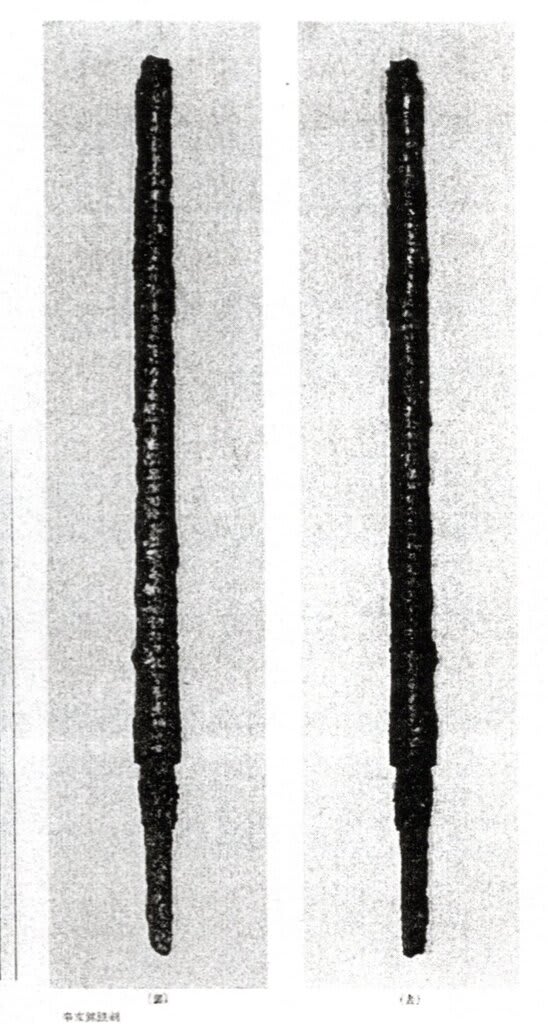

古墳出土の鉄剣、後に国宝となる「金錯銘鉄剣・きんさくめいてっけん」 で、

狭川先生は、当時アルバイトをされており、夕方帰ろうとすると部屋の中が

ざわざわして、鉄剣から象嵌文字が見つかったことを知ることになったと。

元興寺文化財研究所より

考古学で用いるX線装置はかなりの被ばく量(人だと死亡する)なため、生駒

分室での解析ではなく、元興寺内の施設で行われていたためでした。

「稲荷山古墳」は埼玉県行田市のさきたま古墳群の1つ、

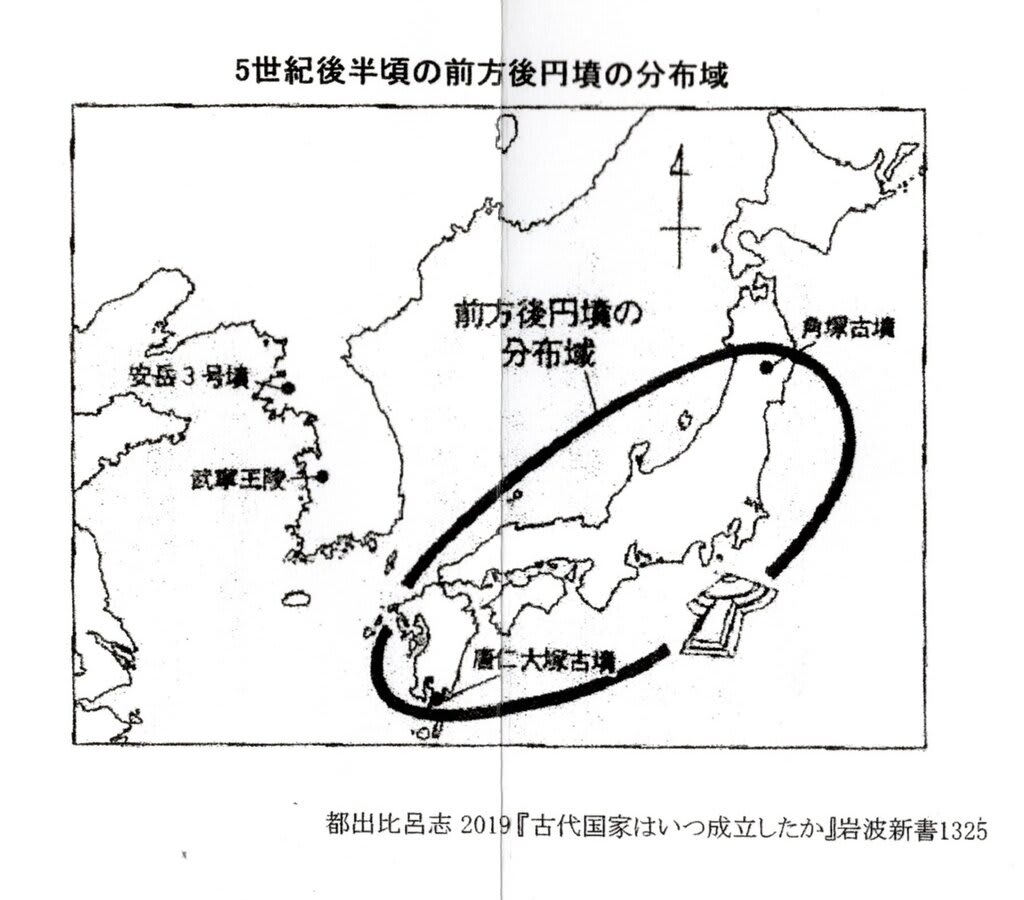

5世紀後半から7世紀中頃にかけて、大宮台地の北端に連続して築かれた、前方

後円墳8基、大型円墳2基、方墳1基並びに小円墳群で構成される古墳群です。

さきたま史跡博物館より

さきたま史跡博物館より当該の稲荷山古墳は6世紀前半の前方後円墳。

調査は1968年8月に行わわれ、全長120m、後円部径62m、後円部高11.7m、

前方部幅74m。

礫槨と粘土槨からなり、周溝内から埴輪、人物埴輪、家形埴輪、盾形埴輪など

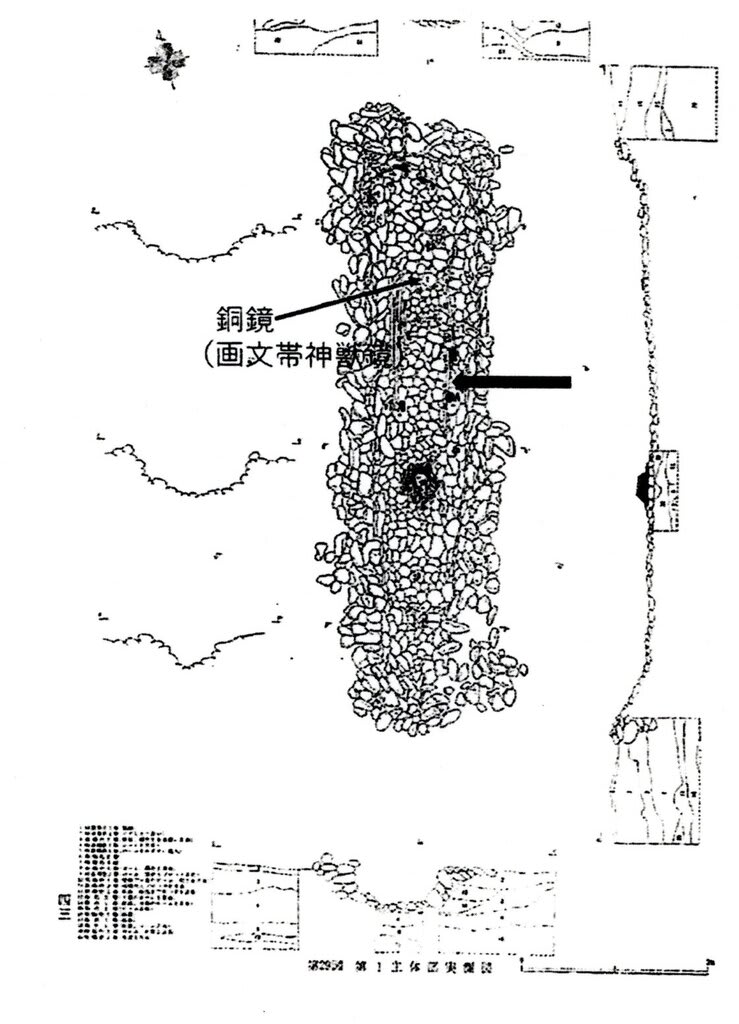

が出土した。主体部は長さ7.5m、幅1.2mの礫槨内に木棺を安置し、その中に

遺体及び副葬品の数々が埋納されていた。

中央やや北寄りに銅鏡(画文帯神獣鏡)が出土したことと、周辺に銀環が出土

したことから、その付近を頭部と推定された。

銘文入りの鉄剣は、遺体左側腰付近に切っ先を下(南)にして置かれたよう。

さらに棺内に勾玉や帯金具(ベルト)、鉄刀、鉄鉾、鉄鍬、よろい、馬具など

遺物の年代は、5世紀中頃~後半の一群と、6世紀前半の一群に分かれる。

両刃の鉄剣はそのままになっていたが、錆が層状になり剥離しそうなため、

保存処理を元興寺文化財研究所に委託され、剥離が強度なためX線装置に

回されたことが、1978年9月の象嵌発見に至る。

以後、発掘された品は全てX線装置にて解析されることに繋がる。

『表』、辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加

利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比

*辛亥年は471年(60年先の531年では合わない)、誰が、オワケの臣で七代

前の先祖、オホヒコから、タカリ、テヨカリ、タカヒシ、タサキ、ハテヒ

『裏』、其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵

大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也

*カサヒヨ、・・・シキノ宮におられたワカタケルが天下を治め、百錬利刀を

つくり、自分が仕えていたと・・・

古事記の崇神天皇以下に対応でき、ワカタケルは雄略天皇とほぼ断定された

このことから、北方の埼玉の「さきたま古墳群」まで大和朝廷の勢力圏に

組み入れられ、律令制度的な中央集権制と考えられている。

もう一例、それは南、九州熊本の「江田船山古墳」から発見された鉄剣で、

ほぼ稲荷山の鉄剣とほぼ同時代と断定されている。

江田船山古墳は、菊池川中流の左岸台地上清原(せいばる)古墳群にある中心的な

前方後円墳、墳丘62m、後円部直径41m、後円部高さ10m、前方部幅40m、

前方部高さ7.5m、墳丘の周囲には幅10m前後の周溝が巡り、全長は約77mにも

築造年代は出土遺物からみて5世紀後半~6世紀初めにと推定されている。

和水町HPより

和水町HPより1873年に、後円部の石棺式石室から豪華な副葬品が一括して出土した。

著名な銀象嵌銘のある大刀をはじめとする刀剣や、甲冑などの武器・武具類、

金銅製冠帽や沓、金製の耳飾、玉などの装身具、6面の銅鏡、馬具、陶質土器

に大別でき、これらの副葬品は複数回の埋葬に伴なって埋納されたと考えられ

、全て国宝に指定されていると。

豪華な金製や金銅製の装身具は、朝鮮半島から輸入されたようで、埋葬された

人物たちが、日本列島と朝鮮半島との関係において、重要な役割を担っていたのではないでしょうか。

さて大刀の75字から成る銀象嵌銘「銀錯銘大刀・ぎんさくめいたち」は、稲荷山

古墳同様、記録的文章としては日本列島で書かれた最古の例になりますね。

台(治)天下獲□□□鹵大王世、奉事典曹人名无□(利ヵ)弖、八月中、用大

鉄釜 并四尺廷刀、八十練、□(九ヵ)十振、三寸上好□(利ヵ)刀、服此刀

者、長寿、子孫洋々、得□恩也、不失其所統、作刀者名伊太□(和)、書者

張安也(読みは東野治之による)

銘にある「獲□□□鹵大王」を雄略天皇と比定されており、被葬者のムリテは雄

略の宮廷で役所に勤務する文官「典曹人・てんそうじん」で、5世紀後半の王権と地方豪族の関係や王権の組織を知るうえで、きわめて貴重な資料となる。

この二つの象嵌された鉄剣銘文から獲加多支鹵大王(雄略天皇)の時代、

大和朝廷を下記のように理解できますね。

・辛亥年(471年=5世紀後半期)のように、年次の表記が時間の把握と管理に

・七代前まで遡る記憶力は文字を持たない時代は記憶することが一番の記録

例)『古事記』の編纂者の1人として知られる「稗田阿礼」

・杖刀人(武官)や典曹人(文官)という役職が存在し、大王を頂点とした

支配のシステムが定着していた

・前方後円墳の分布域が最大となる時期に一致する(岩手県から鹿児島県)、

前方後円墳体制の完成期、支配のシステム化まで完備されていた。

いつもながらの佐川先生のお話、研究者により一部相違があるようだが

今後ますます発掘品の増加と、先進的な研究体制で解き明かされるようですね

次回はどんなお話が聞けるのでしょうか楽しみ。