昨夜のお湿りで今朝の最低気温は深夜の9.8℃で夜明けは10℃台と暖かな朝、

朝のうち雲が多かったが、昼前からの陽射しで12時半前に16.8℃迄上がった。

でも明日からは強い寒気が南下するらしく、12月に入る週末は冬の気候へと。

こんな激しい気温変動、寒暖差疲労を惹起するため、体調管理に御注意を。

12時、16.2℃、44%

12時、16.2℃、44%140年前、明治16年1883年のこの日、東京・麹町に日本初の洋式社交クラブ

「鹿鳴館」が開館した日で、鹿鳴館時代とも呼ばれた。

外務卿「井上馨」による欧米諸国との間の不平等条約を改正する目的とした

欧化政策の一環として、国賓や外国の外交官を接待するための西洋館です。

4年後の1887年には井上馨の失脚により鹿鳴館時代も終わりとなり、1890年

からは華族会館として使用され、1941年に取り壊されている。

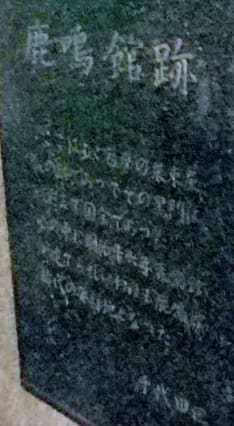

現在は、帝国ホテル南西側に碑がある。

『鹿鳴』とは、コトバンクなどによれば

① 鹿の鳴くこと。また、その声。

※詩文の粉飾(1889)〈内田魯庵〉「鹿鳴(ロクメイ)の呦々(ゆうゆう)たる」 〔詩経‐小雅・鹿鳴〕より

②紀元前11世紀ごろ、周王朝の時代の中国で、王が家臣や賓客を招いて催した

宴会で、うたわれたものだとされる「詩経」の「小雅・鹿鳴」の詩から

宴会のときに奏する音楽。また、宴会。

本文"呦呦(ゆうゆう)と鹿鳴き 野の苹(へい)を食む

我に嘉賓(かひん)有り 瑟(しつ)を鼓き笙(しょう)を吹かん"

我に嘉賓(かひん)有り 瑟(しつ)を鼓き笙(しょう)を吹かん"

意味)やさしい声で鹿が鳴き、野原の草を食べている。

私のところにお客さんが来てくれたので、琴や笛を奏でて歓待する

③ 「ろくめい(鹿鳴)の宴」の略。また、その宴で歌う歌。

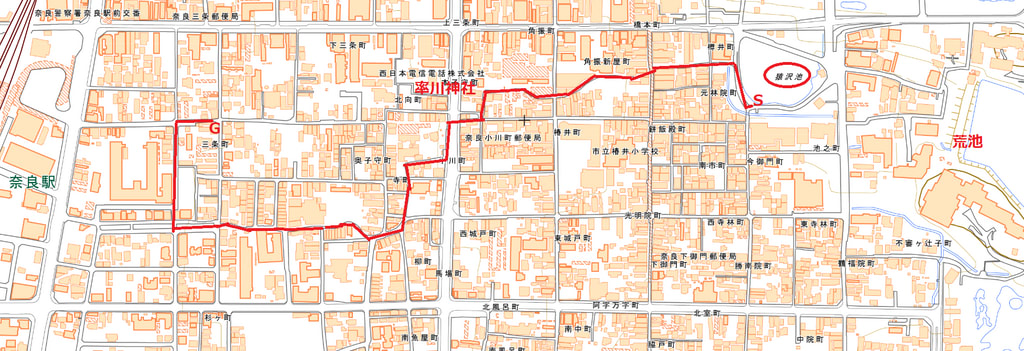

先日の21日、三笠公民館「郷土をめぐる講座」、昨年は「ノガミって何?」

今年は「三条町の今昔~率川(菩提川)と三条池をめぐる」

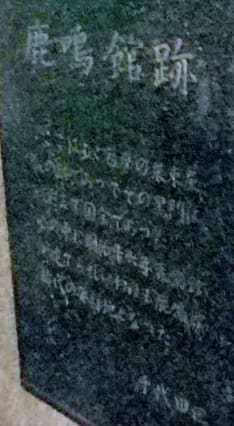

率川(いさがわ)は、春日山中の春日大社東南「紀伊社」の南渓に発して西流し

地理院地図より

春日大社一の鳥居南方にある浅茅ヶ原の渓谷に、三条村等の灌漑用水池として蓬莱池〔鷺池(浮御堂がある)・荒池〕が整備された。

奈良ホテル南側の荒池をへて、是より現在は暗渠となり猿沢池手前で猿沢池の南側に流路がある。

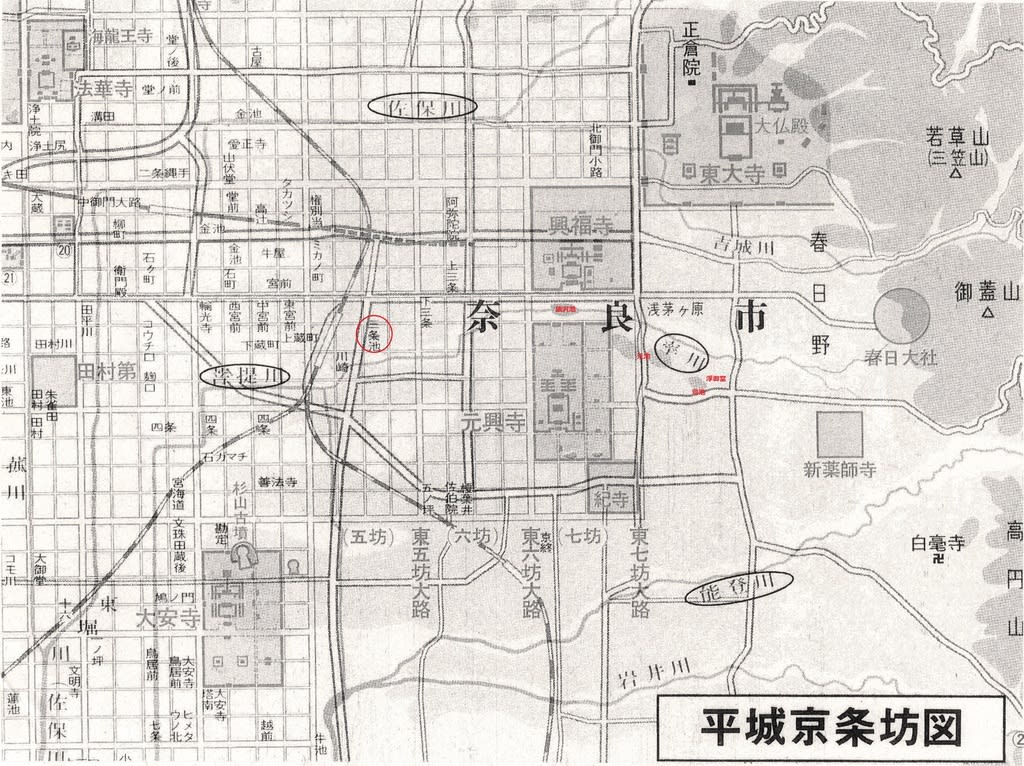

今回の現地研修は、猿沢池からスタートでした。

猿沢池は興福寺の南側の谷筋に、749年に興福寺が放生会を行う放生池として

造られた周囲約360メートルの人工池です。

川中に、この地域のお地蔵さまが集められて祀られている率川地蔵尊です。

元林院町から暗渠となる。

直ぐ左折して西へ向かうが、その上には道路が造られている。

絵屋橋の石柱が残されている。

こんな細い路地の下は暗渠です。

餅飯殿通りを渡り、

奈良の墨の「古梅園」をかすめて「率川橋」を越え

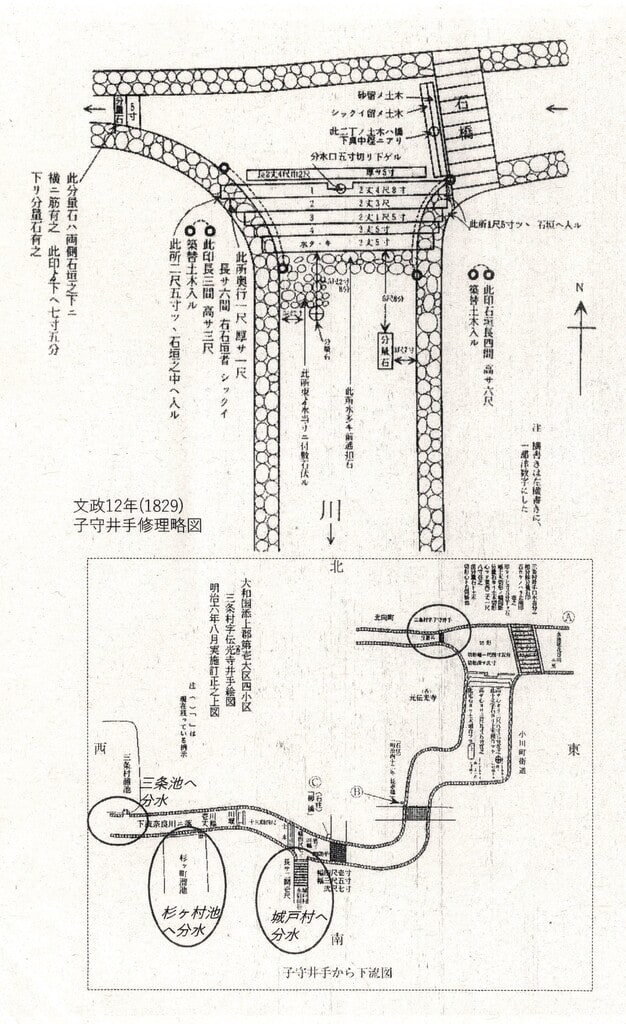

やすらぎの道を越え、率川神社北側に造られた「子守井出」という井堰、

現在は暗渠になっている。西流する三条村水路に分流される。

本流は伝香寺の南側を通り

南下して長辛橋に出る。

そこから西流して柳橋に到る

そこでさらに城戸村(現大森町)へ分水する。

本流は西流する。写真の右側で回り込む。

本流は西流して杉ヶ村溜池(現在はマンション)にも分水し、

突き当たったあたりが、三条池の堤になり、分水されている。

三条池は1618年に造られた三条村の灌漑用水池です。

1979年に市街地整備事業で処分され、マンション等が建設された。

一部は街区公園になる。

三条会館がゴールでした。

その傍らに記念碑と堰が残されている。

猿沢池から三条池跡地に建つ三条会館まで暗渠になった川筋を辿りました。

地理院地図より

なお率川の本流はそのまま西流しJR奈良線を越えて、三条大宮町の西端で暗渠

から姿を現し、大安寺町西方で佐保川に合流する。

なお興福寺菩提院付近で菩提川、率川神社付近で子守川ともいう。

判らなかったことが、よく理解できた現地学習会になりました。