ルート:小同心右岩峰 バリエーションルート?より

日時:1月7日

メンバー:I原、O石、K藤、U山

八ヶ岳のマイナーピーク、

小同心の右岩峰に行ってきました。

<上部岩壁の頭>

<上部岩壁の頭>

小同心はチムニーを挟んで右と左の二つの岩峰からなることは誰もが知るところだが、登ったとなると、小同心クラックがある主峰(左岩峰)を登った人は数限りなくいても、右岩峰についてはそういう話を(近年は)耳にしたことが無い。

この右岩峰に当会はちょっとした縁があり、そのこともあって、創立50周年の記念の足跡を残せないかと偵察を始めたのが一昨年の夏。しかし岩のもろさやラインの見栄えの悪さ等もろもろの事情でそれは断念した。

しかし、偵察時に設置した支点類を使えば、まだ行ったことが無い右岩峰のピークに簡単に立てるかなと、秋に簡単な岩とヤブ斜面をつないで横岳まで抜けてみた。

登ったラインは、正面壁を回り込んだ側面から右岩峰に巻き上がる、どうってこともないものなのだが、右岩峰からさらに横岳まで足をのばすと、岩あり、草付きあり、岩稜ありと変化があり、特に上部の岩稜や草付きリッジは雪が付いたら面白そうなので ”じゃあ、冬になったらまた来てみるか” と今回の山行になった。

7日は4時前に自宅を出発。

山岳会ルーム泊のO石さんをピックアップしてI原さん宅に向かい、I原車に乗り換えて今度は八ヶ岳山荘泊のK藤さんをピックアップして美濃戸まで。

北沢を上がって鉱泉7時、そこから大同心稜経由で右岩峰正面壁取り付きに9時過ぎ と順調にアプローチする。

<左:小同心へのトレースはいつになく高い位置だった 右:右岩峰正面壁取り付き>

準備を済ませ、正面壁基部を無名峰側にトラバースすると取り付き一帯が雪の斜面になっていてビレイ点は雪の下。それでも、一本顔を出しているボルトがあったのでそこをビレイ点にし、U山-K藤、I原-O石の2パーティーに別れて10時に登攀を開始する。

1P目 45m Ⅳ-

正面壁右端のルンゼ状部を登る。

無雪期には水が流れることもあって貧弱な氷がついているが、それは使えず岩を拾って登る。

プロテクションはカムと10mほど上がったところ左手の残置から。

その先、中間部で傾斜が落ちるので歩きも交えて登る。

途中の懸垂支点(残置スリングとビナあり)を通過し、その先の棚を一段上がって、さらに一登りしたところのビレイ点(ハンガーボルト2本)で終了。

<左:1P目 右:1P目終了点からビレイ点を見る>

2P目 35m Ⅱ

右岩峰のピーク(?)目指して草付きを上がる。

ビレイ点左のコーナー状の岩を越えると草付きが広がりどこでも登れるが、ランニングを取りたい場合は、右上方に見える懸垂支点を経由して直上する。岩が出ているところは意外といやらしい。

このピッチ、冬になれば雪面になっていることを期待していたのだが、この日は無雪期と変わらない状態でがっかり。

突き当りのピーク岩壁(?)の基部でピッチを切る。

RCCボルト1本(見つけにくい)とカムを連結してビレイ点とする。

<2P目上部>

3P目 25m Ⅲ

細い岩稜。雪に覆われた姿を期待したピッチ。

ビレイ点から少し右にトラバースして、そこから岩稜上に上がる。もろいので要注意。

上がったところから少し戻ったピナクルが右岩峰最高点だと思われるが見た目もろそうで行く気がわかない。

続く岩稜に雪はなく、またしてもがっかり。

さらに行くと岩稜は上部岩壁に吸収されるのでその手前の這松でビレイする。

<人の背後のピナクルが最高点>

4P目 30m Ⅲ

トラバース+直上で上部岩壁を左から巻く。

まずは、上部岩壁基部をスカイラインまでトラバースする。

スカイラインのテラスにRCCボルトがあり、そこから90°上に折れ曲がって上部岩壁側面の草付きを直上する。

直上の出だしは岩と草付きが混じったような中途半端な状態で、かつ、岩がもろくてボルトの信用度は(かなり)低いので舐めない方がいいだろう。

草付きを上がると上部岩壁のピークにぬけて終了。一帯は這松の枝が細くてしっかりしたものが得られないので、リッジ越えて裏の斜面に少し下ってビレイする。

草付きを上がると上部岩壁のピークにぬけて終了。一帯は這松の枝が細くてしっかりしたものが得られないので、リッジ越えて裏の斜面に少し下ってビレイする。

そのままリッジを10mほど行けば、ある程度しっかりした這松があるが、そこでビレイをしたわけではないので、ビレイ条件の良し悪しのほどは定かでない。

なお、3・4P目は正面壁登攀後に横岳に抜けるパーティーによって登られているが、上部壁のどこがラインになっているのかわからなかった。なので、今回のトラバースラインにボルトを打ち足すのは気が引けたが、安全を天秤にかけて判断した。

なお、3・4P目は正面壁登攀後に横岳に抜けるパーティーによって登られているが、上部壁のどこがラインになっているのかわからなかった。なので、今回のトラバースラインにボルトを打ち足すのは気が引けたが、安全を天秤にかけて判断した。

<左:トラバース 右:草付き上部 左のピークが右岩峰最高点>

右岩峰の登攀はここまでで実質的に終了。

あとは、雪稜~雪面をロープスケール2P分ほど登れば小同心主峰からのトレースと合流して、横岳への最後のピッチを残すだけとなる(今回は念のためスタッカット)。

<左:横岳への雪稜 右:主峰(左岩峰)ピークのクライマー>

最終ピッチを登り、横岳頂上に14時過ぎに到着。少しのんびりペースだったので、思っていたよりも時間がかかってしまったが、雪がしっかりついていたらキビキビ登ってもそれなりの時間はかかってしまうかもしれない。

ライン全体の技術的なレベルや内容は石尊稜をイメージすればよいかと思う。

ただ、人が登っていないので、ビレイ点が貧弱、岩がもろい etc. とけっこうワイルドだが・・・。

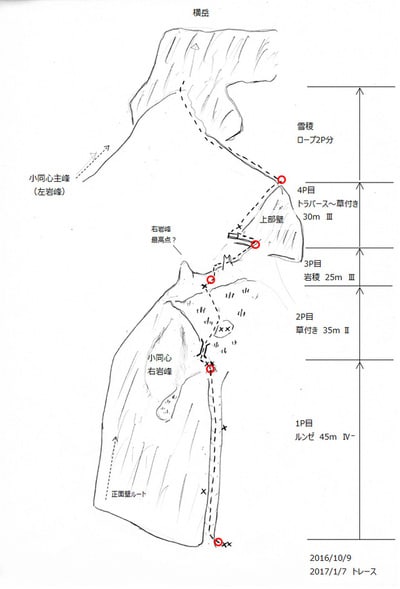

今回の登攀ラインは下図参照。なお、1・2P目は不明だが、先述したように3・4P目は過去から登られている。しかし個々のピッチを初めて登った際は、1P目でラインから外れたところにピトンを一本見た以外は、残置物は皆無であり、上部壁については、昔の人は大胆な登攀をやっていたのだなと感心する。

今回の登攀ラインは下図参照。なお、1・2P目は不明だが、先述したように3・4P目は過去から登られている。しかし個々のピッチを初めて登った際は、1P目でラインから外れたところにピトンを一本見た以外は、残置物は皆無であり、上部壁については、昔の人は大胆な登攀をやっていたのだなと感心する。

<今回の登攀ライン>

下りは大同心稜を下降して鉱泉着 16:00。

ガチャを整理して出発したら間もなく暗くなってヘッデンを点け、赤岳山荘に 18:00に着いて無事終了。

これにて一昨年からの企ては一段落です。今回も含め、これまでにお付き合いいただいた多くの皆さんありがとうございました。

ただ今回は雪が少なかったのが心残りで、そのうち、大雪が降った後にでもまた行ってみようかという気になるかもしれません。その時はアプローチを小同心稜にするのも目先が変わっていいんじゃないかと思います。

(参考)

手持ちの古い書籍(「八ヶ岳研究(上)」独標登高会編 昭和38年刊)に右岩峰周辺の概念図があったので参考に掲載する。

<右岩峰周辺 概念図 八ヶ岳研究 上 独標登高会 より転載>

<右岩峰周辺 概念図 八ヶ岳研究 上 独標登高会 より転載>

今回の取り付きの右上方に広がるスラブは小同心スラブという名前がついているようで、そこの登攀ラインが描かれている。

このラインのHから左手のルンゼに降り、そこからルンゼを詰めないで左に向けて草付きを登れば右岩峰に至るはずで、そうした経路を経て右岩峰に登ったパーティーもいたのではないかと思う。

Webで調べてみると、2015年の冬に小同心スラブを登って稜線に抜けたという記録があった(右岩峰には登っていない)。ただし、ここを登ったのは小同心クラックが混雑していたからとのことで、ここを目的にした山行ではないようだ。また、この記録では小同心スラブという名称は使用していない。

また、下図はしばらく前まで八ヶ岳の小屋で売っていた、横岳冬季冬季登攀概念図(赤岳鉱泉 同心会 作)から小同心周辺を抜粋したもの。この図では、小同心右岩峰のラインは正面壁から登るものになっている。また小同心スラブと思われるラインは横岳直下の岩場に抜けている。

<横岳冬季登攀概念図(赤岳鉱泉 同心会 作)より抜粋>

また、下図はしばらく前まで八ヶ岳の小屋で売っていた、横岳冬季冬季登攀概念図(赤岳鉱泉 同心会 作)から小同心周辺を抜粋したもの。この図では、小同心右岩峰のラインは正面壁から登るものになっている。また小同心スラブと思われるラインは横岳直下の岩場に抜けている。

<横岳冬季登攀概念図(赤岳鉱泉 同心会 作)より抜粋>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます