観音寺市は瀬戸内海中央部、四国・愛媛県東部(東予地方)に隣り合わせ、燧灘に面しています。現在の人口は6万人弱、人口は減り続け、高齢化率(65歳以上の人口割合)も毎年上昇を続けています。大合併前は、豊浜町・大野原町・観音寺市の3つの市・町が行政単位でした。この旧・3地区の文化的共通点として特筆されるのは、お祭りの奉納物“ちょうさ”(太鼓台)が、各地区毎に大人用110台余りが大切に継承されていて、全国的に眺めても(太鼓台は西日本にのみ分布する伝統文化であるが‥)、最も太鼓台の密集した地域であることです。

全国津々浦々、ご他聞に漏れず〝地域活性化〟と〝伝統文化の後世への継承〟は喫緊の課題となっています。ここ観音寺市でも、市民の間からようやく将来の在り様を危惧する声が上がり始めました。太鼓台などの伝統文化を保有する地域は、観音寺に限らず、将来の地域と文化の在り様に、大いに悩んでいるのが現状だと思います。本論では、このような地方都市・観音寺を例にして、「地域社会と太鼓台文化」について述べてみたいと思います。ここでは観音寺市を例示していますが、皆さんが住む◇◇◇と読み替えて、一緒に考えていただきたいと思います。

これからの時代は、人口減少や超・少子高齢化がますます進み、間違いなく若い世代の少ない〝高齢者社会〟となります。地域の中では、コミュニティの維持や伝統文化の継承など、従来からの密接な生活基盤の活性化や発展が、大変に難しくなってきます。特にこれと言った特徴のない地方の小さな町では、都会よりも人口減少・高齢化は早まっており、既に65歳以上の高齢者が多い〝高齢者社会〟となりつつあり、私たちの周囲の自治会でも、高齢化率が40%以上を超えているところが目立つようになってきました。地域の活力や伝統文化・太鼓台の伝承等に対し、既に赤信号が灯りつつあると言っても過言ではありません。地域も伝統文化も、後継者が少なくなり高齢者ばかりになってしまえば、盛大な太鼓台祭りを今に誇る〝太鼓台・先進地〟も、自分たちの伝統文化や地域社会を維持していくことさえ困難になってくるのも、当然のことです。

「地域社会の活性化と、太鼓台文化の伝統継承」については、その双方が成り立っていくように、私たち自身が早急に取組まなければならない大変大きなテーマです。私たちの地方には〝太鼓台しか、ない〟と決して悲観せず、パワー溢れ、地域活性化に益する〝太鼓台が、ある!〟と楽観して、かなり思い切った<飛躍的?な思考>をしていかなければならないと思います。古くからこの地方では、幾多の人々が、厳しい日々の生活や政治・宗教に優先して、地域の〝宝物・象徴・よすが〟として、日常の中に太鼓台を棲(す)まわせてきました。人々の原風景の中には、等しく伝統文化・太鼓台が存在しています。この地方はこれまでのように、太鼓台が豪華になることばかりを優先して考えるよりも、自分たちの足下を照らし、太鼓台文化そのものを深く掘り下げ、伝統文化を見直すことによって、太鼓台文化を、一致団結できる地域活性化の〝起死回生の妙案〟にしていくことを考えるべきではないでしょうか。この地域で生きている太鼓台を、年に数日、お祭りの時期だけに活用するだけでは、余りにももったいない話だと思います。太鼓台文化圏では2300万の人々が生活しています。私たちもその中の一員です。〝先人からの賜り物・太鼓台〟があることに、安心と感謝の気持ちを持って、文化圏の人々と手を携えて、この文化を更に掘り下げていかねばならないと考えています。

(以下は、2019.4.24(水)に香川県観音寺市室本町の「つくも塾」で開かれた講演会のレジメと補足の資料等です)

「これからの地域社会と太鼓台文化」について

[補足資料]

人口ピラミッドの推移。戦後のベビーブームで生まれた70歳世代が、頭でっかちとなり、ますます増加していく状況がよく理解できる。

日本の総人口の長期的推移。この種の統計は各機関のもので多少の違いはあるが、このグラフはとても分かり易いと思う。

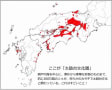

何回も出てくる「太鼓台文化圏」の略地図。本稿で出てくる「観音寺市」は、香川県の西端で燧灘に面している。太鼓台密度(1台の太鼓台に対する人口割合)は極めて高く、530人を割っている。(2019.4.1の人口60,292人、大人太鼓台約114台。因みに香川県全体では、人口約96万人・太鼓台約370台で、約2,600人/台となっている)

下の略地図は、2016年にユネスコ無形民俗文化遺産に登録された、太鼓台と同様な祭礼文化の「山・鉾・屋台行事」の分布地(新聞発表から私製したもの)です。上の太鼓台文化圏の略地図と見比べていただきたい。そう、そっくり太鼓台部分が抜けていると思いませんか? 決して、伝統文化のユネスコ登録が羨ましいとか、登録を望んでいるとかを言うつもりはありません。私は、太鼓台文化が「欠け落ちている理由」や、ものの見事に「無視されている?根拠」を、突き詰めたいのです。太鼓台文化は、他の祭礼奉納文化と比較して、何が不足し、なぜ説得力に欠けているのか。そこの部分が、とても重要なこの文化のキモなのだと考えています。言わば、2,300万人に支えられている伝統文化な訳です、太鼓台文化は。でも、正確な納得のいく歴史は、全く明らかではありません。もういい加減で、この不条理な伝統文化の扱いから脱却すべきではないでしょうか。そのためには、何が必要なのか-。この文化に関わる一人ひとりが、真剣に考えなければならないテーマだと思います。

こちらもよく出てくる「太鼓台の発展想定図」。現時点での私たちの地方の太鼓台は、最も発達しきったカタチである。但し、その恩恵に見合う文化的貢献は全く不十分で、「これから」であると言わざるを得ない。

※本件記事と関連する発信として、講演に用いたプロジェクター画像がありますので、ぜひご覧ください。

(終)