地名由来「福沢・西河内」 佐用町(現佐用町)

【閲覧数】1,244件(2010.11.9~2019.10.31)

地名の由来(宍粟ゆかりの地及び周辺の地)

■福沢(ふくさわ)

佐用川支流江川川下流域。本位田の北西に位置し、佐用川の支流江川川の左岸に大向・田野・清水・大塚の4集落、右岸の谷間に本村集落、西方の標高436mの大撫山に続く山中に大谷集落がある。地名の由来は、山に囲まれた広い原野に川が流れ湿地が点在し、泉もわく土地であることによる。地内大向には昔、寺があったと伝える。

大塚より東方の宗行村との間に峠の乢(たわ)と称する峠道がある。この道は旗本松井平福領の村々から、平福陣屋に通う道であった。清水に福沢神社がある。

明治22年江川村の大字となり、昭和30年からは佐用町の大字となる。明治30年頃から畜産・養蚕を営み、農家の収入源となり、昭和25年頃まで続いた

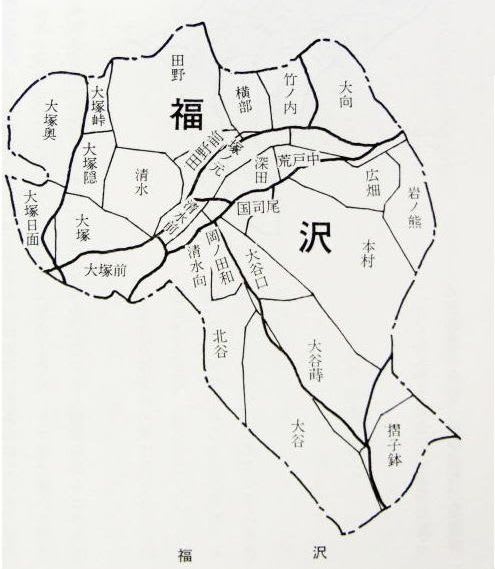

▼福沢の小字

■西河内(にしがいち)

佐用川支流江川川と支流西河内川の合流する付近。福沢村の西、大撫山の北面山地に立地する。地名は、狭い谷からついた地名か。

天文4年(1739)の平福領一揆の際には当村も天狗回状に連判、一揆鎮圧後当村伝左衛門は手鎖・村預処分となっている。

氏神は八幡権現宮。寺院はないが、雲松寺の寺号額を掲げる小庵がある。明治22年江川村の大字となり、昭和30年からは佐用町の大字となる。明治30年頃から畜産・養蚕を営み、農家の収入源となり、昭和25年頃まで続いた。

▼西河内の小字

◇今回の発見

・泉のわく福沢の地、大塚集落から峠の乢を通る平福陣屋への道を次回訪れてみよう。

・平福領一揆の参加で伝左衛門は、手鎖・村預処分とある。手鎖(てぐさり・てじょう)は江戸時代の庶民に科す刑罰の一つで、罪の重さにより30日、50日、100日間、自宅で謹慎させるとある。命をとられず、これぐらいで済みよかったかなと思われる。