私にとってお気に入りの逸品。

退職時、福岡に住む後輩からいただいた

「小石原焼」のコーヒーカップとお皿とそば猪口のペアセット。

筑前 小石原焼(こいしわらやき)は

「福岡県朝倉郡東峰村」にて焼かれる陶器です。

1682年に、福岡藩3代藩主 黒田光之が伊万里から

陶工を招いて窯場を開いたのが始まりです。

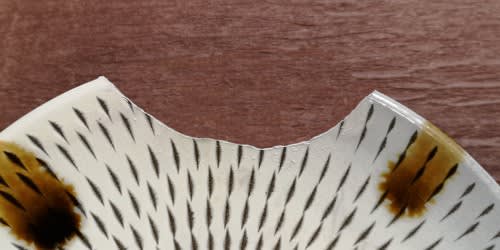

特徴は、てんてんとついた「飛び鉋(とびかんな)」模様。

化粧土をかけた皿を「ろくろ」で回転させ

鉋で削りとり模様を作ります。

皿に当てた反動で鉋が飛び跳ねるので「飛び鉋」と呼ばれています。

このシリーズは、「三彩」いわれています。

飴釉・緑釉・透明釉の3釉薬を掛け飛鉋文様にて

鉄分の多い小石原の陶土と天草陶石の温かみのある白化粧土との

コントラストをいかした器です。

後輩の友人である作家は、「まるた窯元 太田剛速さん」

「高台(こうだい)」に「〇た」の刻印が押されています。

「そば猪口(ちょこ)」にひびが入った時も、

接着パテで「ひび割れ」をふさぎ

「金つくろい」をして、大事に使っています。

皿のふちが二つに割れてしまったので、「金色真ちゅう粉」を使いつくろいます。

「接着パテ」は、A剤とB剤を同量混ぜて接着します。

まる1日乾燥させ、余分にはみ出たパテを削りとります。

「純金粉(丸粉)」は、0.3gで4500円もしますが、普段使いの器なので「真ちゅう粉」で代用します。

微細な部分をなぞるので「面相筆(めんそうふで)」を使います。

「ふぐ印新うるし(本透明)」に「金色しんちゅう粉」を混ぜ、接着面をなぞります。

完成です。

金継ぎと見まがうほどの、真ちゅうの淡い光沢が映える一品になりました。

扱いやすい材料を使い、初心者でも容易にできます。

" 割れた器にふたたび命を吹き込み、つくろいの跡を新たな表情として愛でる "

" 遊び心とおおらかさに満ちて、日々のくらしをちょっぴり彩ります "

※専門家の「金継ぎ」とは、「本漆や純金」を使い、漆で接着し、継ぎ目に金粉を蒔いて飾る修繕法です。

※「漆(うるし)」のかぶれは相当なものです。(経験者弁)

孝 ありがとう 毎日大事に使っています。