早朝、「マンデラ氏が亡くなった」という、夫からの短いメール。

死んでしまったら、

大好きな人に触れることもできないし、

会って話をすることもできないし、

そんなことで、

生きてるだけで、

今日も生き切れた、今日も目が覚めたというだけで、とっても幸せな、

おめでたい私なのですが、

今年は後半で、品川正治さん、やなせたかしさん、そしてマンデラ氏が亡くなられたことは、

私にとっては道標が減ってしまったようなダメージです。

でも、きっとどこかで、地球の私達を見守ってくださってることでしょう。

それは、さておいて。

昨日は精神的なダメージが大きく、冷静さに欠けたため(^_^;)

一般質問の自己評価を保留していたので、改めて振り返り、書き留めておきたいと思います。

今回、どういう筋立てにするかは、本当に悩んで悩んで・・でした。

「地産地消」というテーマ自体は、早くから決めていたことを、昨日のブログに書いたのですが、

私の疑問と、打破していただきたい点としては、

・地産地消という方向は、全庁的に、議会も含め、そして国の追い風も受け、定まっているのに、

なんだかイマイチくすぶり感があるというか、盛り上がりに欠けるというか、感じられて、

それは、なんで???

ということと、

・日本の再エネ論議は「電源置き換え(利権の移動)」が主流で、これはとっても残念で、

再エネの本当の良さは、地域のオーナーシップを発揮することで、

地域の雇用確保や、経済循環や、環境保全、地域エネルギーへの愛着、大切にする気持ちなど、

付随する、たくさんのものこそが大切なのに、それが置き去りにされている場合が多くって、

そうじゃない、本当に地域に根差した再エネを始めませんか?

ということと、

・近年の環境劣化のスピードはすさまじいものがあると感じるのだけれど、

三原市の環境基本計画は、見直し年度であるにも関わらず、見直しもされないままだし、

なんで???「地産地消」っていわれるけど、利用と保全は表裏一体だよ

っていうこと。

そして、昨日、再質問ですっかり抜け落ちてしまった反省点なのですが、

「何が資源となり得るか」は、農林水産物、エネルギーだけでなく、

生ゴミや廃食油もあるし(給食センターの配送の一部に使われてますが、広げませんか?っていうことも)、

これまでの本会議の議事録を見ていると、

前副市長さんが「公共工事の地産地消」というのを何度か言及されてましたが、

「これ、使わないともったいないよね」とか、

「これ、三原の外にお金が出てしまって、もったいないよね」とか、

全庁的に、そんな発想を持っていただきたいということがあるのです。

どうしても「システム全体の問題点」という見方になってしまうので、

一般質問という枠組みの中で、どう筋立てするかが、私自身の課題としてあるのですが、

カンタンなことでもなかなか変わらないのが行政なんだから、

そんな難しいことなら尚更、前もって、どうやったら伝わるか(視点や論理性や)、

準備を怠らずに、しっかりやりなさいとの叱咤激励をいただきました。

もう1つ、再質問で抜け落ちた!ところは、

環境基本計画の指標で、達成できている部分を挙げられたことについて、

成果をみなさんにお返しするというか、さらにがんばっていく励みになるよう、

広くお伝えしていただきたいことは、言ったのですが、

重点プロジェクトの中でも、まったく手付かずだったり、目標に届いていない部分もあって、

それはそれで、できていない現状の分析、必要性の見直しをして、

必要なのであれば、今後どうしていくのか、きちんと打ち出していただきたい、

ということが、完全にもれてしまっていましたorz

「地産地消」についての考え方を問う---ということについて、

自己評価で、良かった点:

・わずか40年ほどの間に、生物種の絶滅速度が75倍にもなったことなど、

環境劣化の状況を、少しご理解いただけたのではないかと思う

・「環境か経済か」で、常に後回しにされてきた環境問題を、

これからは、環境対策をおろそかにすることが経済的損失につながることを、

一定程度、ご理解いただけたのではないかと思う

・「地産地消」に全庁的に取り組んでほしい!というのは、どの程度伝わったか。。。

経済部長さん、農林水産課長さんからは、後から好意的なコメントをいただきましたが、

ブレイクスルーできるようなことに発展すれば、嬉しいです。

マイナス点、変える必要があること:

・またしても!(6月議会の一般質問でもやってしまったのに)

数字のケタを間違えて言ってしまい、最悪。。。orz

間違えたのは、この↓数字。

1970年代で1種と言ってしまった。なのに、2010年までで75倍になったと言ってしまった。

あ~何度も繰り返し使ってる数字なのに、うっかりミス・・orz

・テーマの絞込みが必要。結局、言いたいことがぼやけてしまった。

・構成のミス。全部を言い切れなかった。

・基本的に余裕がない←準備不足

最後に要望として・・と長々話してしまったことを書き留めておきます~

質問1回目の原稿は、昨日のブログに記載しています。

→ http://blog.goo.ne.jp/the_morning_star/e/789fab6e2b7f37110811768be3821b22

(「自治体チャレンジ事例集」の文字列をクリックしていただくと、

チャレンジフォーラムに行った時のブログ内記事にとびます)

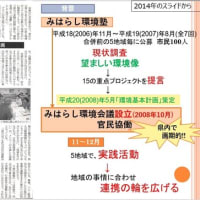

広島県の事業として、「県内自治体チャレンジ事例集・住民サービス向上に向けた取組み」という冊子が発行されまして、三原市からは5つの事業が応募、掲載されており、その中の1つとして、先ほどご紹介いただきました「みはらし環境会議」の事例も掲載されています。10月9日には、広島市内で、このフォーラムが行われ、64事例のうち、高く評価された5つの事例について、会場でのプレゼンテーション、講評が行われました。

その1つは、北広島町の生物多様性の保全に関する条例の計画づくりを、地域でのワークショップを開きながら行った事例です。本市の環境基本計画をつくる際の環境塾と似ている取組みですけれども、大きな違いは、まず、主体者が多様であることです。審議会の構成は、教育委員会、企画課、町民課、産業課、建設課、そして、それぞれの分野で活動する市民団体や地域住民によって構成されています。

本市の地産地消については、学校給食に関して、農林水産課と教育委員会との連携が行われているとのことですが、観光、環境、保健福祉の分野でも、それぞれ計画の中に「地産地消」という言葉が盛り込まれるなど、関連しているわけですので、ぜひ、一緒に取り組んでいただきたい。

ビジネスでよく引用されるアインシュタインの言葉ですが「問題を引き起こしたのと同じマインドセット(思考回路、考え方)では、その問題を解決することはできない」と言われます。三原市も、多くの問題がある中、「地産地消で地域の活性化、地域内の経済循環を」というお考えも、すでに市としてお持ちで、部署を超えて、各計画にも盛り込まれている。これを、どうブレイクスルー、大きな展開につなげていくか、新たな発想、マインドセットの転換が必要です。生産場面、流通小売、消費や啓発のなどの各部門で、各課がどう関わって力を合わせていけるのか、しっかり協議の上、実行していただきたい。すでにこれだけの課が、それぞれのメリットを持ち、計画に盛り込まれている「地産地消」というのは、大きなチャンスだと思いますし、活かさないと、とてももったいないです。

それから、北広島町の事例との大きな違いの2点目です。審議会メンバーとして、教育委員会、企画課、町民課、産業課、建設課、そして市民団体、住民の方が入っておられることを申し上げましたが、この審議会のメンバーが、地域や、団体を訪問してのキャラバンワークショップを行っている点です。これは、三原市環境塾が、会員のみなさんが集まって、学んだり、話し合ったりしたわけですが、さらに、それを広げていく試みがされたわけです。このことは、同時に、生物多様性について、町内のみなさんに広く知っていただくことに留まらず、審議会のメンバーが、担当課としての視点だけでなく、生物多様性について理解が深まったようです。

3つ目の特徴は、「生物多様性」という考え方の特徴でもありますが、環境の保全だけではなく、利用という視点が盛り込まれていることです。例えば、ミツバチは自分のために花のミツを集めることで、植物の受粉媒介をして助けたり、植物の紅葉は植物自体の機能として行われるものですが、人の目を楽しませてくれる・・・

というところで、副議長さんから「要望は完結に」と、ご注意を受けました~(^_^;)

その前から、後ろの議員さん方からのザワザワと

副議長さん、事務局長さんの心配そうに見守る視線とを受けて、

あ~軌道修正しなくては(^_^;)(^_^;)(^_^;)と焦ってはいたのですが。。。

最後はやっぱりタコで締めくくりたい!(6月の一般質問もでした)と、

日本の近海漁業で、まだ充分にいる魚種は、わずか13%で、

46%が限界量に達しており、40%がとりすぎになっていること、

そして、「きれいな三原まちづくり条例」の啓発として、

三原やっさ祭りで生活環境部が配布したウチワに、

「人もタコも住みやすい町 三原に!」と書いてあるので、よろしくお願いします~

と終わったのでした(^^ゞ

自然から学べることは、本当にたくさんあって、

前日の教育長さんのご答弁で、

自然体験の多い子どもたちに見られる特徴として、何点か挙げられたのですが、

実際に2001年に、350人の学校教育者、野外活動教育者によって行われた研究で、

自然体験によって、積極性、思いやり、判断力、適応力など14指標すべてにおいて、

ポイントがアップしたという報告がされています。

体験ももちろん大切だけれど、

自然の仕組みから学ぶことも大きい。

「生物多様性」の考え方は、これから本当に大切だと思っていて、

それは、とっても分かりやすい「あなたと私」二者間のお互い様ではなく、

社会全体としての「お互い様」を表すものだということ。

自分が支えている相手によって支えられるのではなく、

誰かを支えることが、巡り巡って自分を支えることになる、

「情けは人の為ならず」の世界なのです。

ま、それが、「情け」ではなく、「然るべきものである」という感覚なのですが。

「あなた」のために「私」が何かをして、ありがとうって言われるのも嬉しいけれど、

道にある大きな石に、自転車がぶつかったら危ないなと思って、見えない誰かのために、

その石を動かすような、そんなことが自分の幸せと感じられる人が増えると良いな

と思っています。

以前、「はままつマナー」のことを書いたのですが、

「公共」「公益」を学ぶ時、自然の摂理から学ぶのが、

とってもしっくりくる感じがしています。

市役所の中でも感じるし、社会全体が、今、そうなのだろうなぁと感じるのですが、

担当業務、自分のことで精一杯という人が多い。

でも、これもマインドセットの転換が必要だと思うことの1つで、

大変だからこそ、助け合う。

大変だからこそ、自分の仕事の流れの中で、

他の部署に役立ちそうな情報があったら、ちょっと声を掛けておく等々、

お互いに支え合う、助け合うことを心がける人が増えると、

いろんなことが大きく変化していくのだと思ってます☆

そんなステキな方、すでにアチコチいらっしゃいますけれど☆

死んでしまったら、

大好きな人に触れることもできないし、

会って話をすることもできないし、

そんなことで、

生きてるだけで、

今日も生き切れた、今日も目が覚めたというだけで、とっても幸せな、

おめでたい私なのですが、

今年は後半で、品川正治さん、やなせたかしさん、そしてマンデラ氏が亡くなられたことは、

私にとっては道標が減ってしまったようなダメージです。

でも、きっとどこかで、地球の私達を見守ってくださってることでしょう。

それは、さておいて。

昨日は精神的なダメージが大きく、冷静さに欠けたため(^_^;)

一般質問の自己評価を保留していたので、改めて振り返り、書き留めておきたいと思います。

今回、どういう筋立てにするかは、本当に悩んで悩んで・・でした。

「地産地消」というテーマ自体は、早くから決めていたことを、昨日のブログに書いたのですが、

私の疑問と、打破していただきたい点としては、

・地産地消という方向は、全庁的に、議会も含め、そして国の追い風も受け、定まっているのに、

なんだかイマイチくすぶり感があるというか、盛り上がりに欠けるというか、感じられて、

それは、なんで???

ということと、

・日本の再エネ論議は「電源置き換え(利権の移動)」が主流で、これはとっても残念で、

再エネの本当の良さは、地域のオーナーシップを発揮することで、

地域の雇用確保や、経済循環や、環境保全、地域エネルギーへの愛着、大切にする気持ちなど、

付随する、たくさんのものこそが大切なのに、それが置き去りにされている場合が多くって、

そうじゃない、本当に地域に根差した再エネを始めませんか?

ということと、

・近年の環境劣化のスピードはすさまじいものがあると感じるのだけれど、

三原市の環境基本計画は、見直し年度であるにも関わらず、見直しもされないままだし、

なんで???「地産地消」っていわれるけど、利用と保全は表裏一体だよ

っていうこと。

そして、昨日、再質問ですっかり抜け落ちてしまった反省点なのですが、

「何が資源となり得るか」は、農林水産物、エネルギーだけでなく、

生ゴミや廃食油もあるし(給食センターの配送の一部に使われてますが、広げませんか?っていうことも)、

これまでの本会議の議事録を見ていると、

前副市長さんが「公共工事の地産地消」というのを何度か言及されてましたが、

「これ、使わないともったいないよね」とか、

「これ、三原の外にお金が出てしまって、もったいないよね」とか、

全庁的に、そんな発想を持っていただきたいということがあるのです。

どうしても「システム全体の問題点」という見方になってしまうので、

一般質問という枠組みの中で、どう筋立てするかが、私自身の課題としてあるのですが、

カンタンなことでもなかなか変わらないのが行政なんだから、

そんな難しいことなら尚更、前もって、どうやったら伝わるか(視点や論理性や)、

準備を怠らずに、しっかりやりなさいとの叱咤激励をいただきました。

もう1つ、再質問で抜け落ちた!ところは、

環境基本計画の指標で、達成できている部分を挙げられたことについて、

成果をみなさんにお返しするというか、さらにがんばっていく励みになるよう、

広くお伝えしていただきたいことは、言ったのですが、

重点プロジェクトの中でも、まったく手付かずだったり、目標に届いていない部分もあって、

それはそれで、できていない現状の分析、必要性の見直しをして、

必要なのであれば、今後どうしていくのか、きちんと打ち出していただきたい、

ということが、完全にもれてしまっていましたorz

「地産地消」についての考え方を問う---ということについて、

自己評価で、良かった点:

・わずか40年ほどの間に、生物種の絶滅速度が75倍にもなったことなど、

環境劣化の状況を、少しご理解いただけたのではないかと思う

・「環境か経済か」で、常に後回しにされてきた環境問題を、

これからは、環境対策をおろそかにすることが経済的損失につながることを、

一定程度、ご理解いただけたのではないかと思う

・「地産地消」に全庁的に取り組んでほしい!というのは、どの程度伝わったか。。。

経済部長さん、農林水産課長さんからは、後から好意的なコメントをいただきましたが、

ブレイクスルーできるようなことに発展すれば、嬉しいです。

マイナス点、変える必要があること:

・またしても!(6月議会の一般質問でもやってしまったのに)

数字のケタを間違えて言ってしまい、最悪。。。orz

間違えたのは、この↓数字。

1970年代で1種と言ってしまった。なのに、2010年までで75倍になったと言ってしまった。

あ~何度も繰り返し使ってる数字なのに、うっかりミス・・orz

・テーマの絞込みが必要。結局、言いたいことがぼやけてしまった。

・構成のミス。全部を言い切れなかった。

・基本的に余裕がない←準備不足

最後に要望として・・と長々話してしまったことを書き留めておきます~

質問1回目の原稿は、昨日のブログに記載しています。

→ http://blog.goo.ne.jp/the_morning_star/e/789fab6e2b7f37110811768be3821b22

(「自治体チャレンジ事例集」の文字列をクリックしていただくと、

チャレンジフォーラムに行った時のブログ内記事にとびます)

広島県の事業として、「県内自治体チャレンジ事例集・住民サービス向上に向けた取組み」という冊子が発行されまして、三原市からは5つの事業が応募、掲載されており、その中の1つとして、先ほどご紹介いただきました「みはらし環境会議」の事例も掲載されています。10月9日には、広島市内で、このフォーラムが行われ、64事例のうち、高く評価された5つの事例について、会場でのプレゼンテーション、講評が行われました。

その1つは、北広島町の生物多様性の保全に関する条例の計画づくりを、地域でのワークショップを開きながら行った事例です。本市の環境基本計画をつくる際の環境塾と似ている取組みですけれども、大きな違いは、まず、主体者が多様であることです。審議会の構成は、教育委員会、企画課、町民課、産業課、建設課、そして、それぞれの分野で活動する市民団体や地域住民によって構成されています。

本市の地産地消については、学校給食に関して、農林水産課と教育委員会との連携が行われているとのことですが、観光、環境、保健福祉の分野でも、それぞれ計画の中に「地産地消」という言葉が盛り込まれるなど、関連しているわけですので、ぜひ、一緒に取り組んでいただきたい。

ビジネスでよく引用されるアインシュタインの言葉ですが「問題を引き起こしたのと同じマインドセット(思考回路、考え方)では、その問題を解決することはできない」と言われます。三原市も、多くの問題がある中、「地産地消で地域の活性化、地域内の経済循環を」というお考えも、すでに市としてお持ちで、部署を超えて、各計画にも盛り込まれている。これを、どうブレイクスルー、大きな展開につなげていくか、新たな発想、マインドセットの転換が必要です。生産場面、流通小売、消費や啓発のなどの各部門で、各課がどう関わって力を合わせていけるのか、しっかり協議の上、実行していただきたい。すでにこれだけの課が、それぞれのメリットを持ち、計画に盛り込まれている「地産地消」というのは、大きなチャンスだと思いますし、活かさないと、とてももったいないです。

それから、北広島町の事例との大きな違いの2点目です。審議会メンバーとして、教育委員会、企画課、町民課、産業課、建設課、そして市民団体、住民の方が入っておられることを申し上げましたが、この審議会のメンバーが、地域や、団体を訪問してのキャラバンワークショップを行っている点です。これは、三原市環境塾が、会員のみなさんが集まって、学んだり、話し合ったりしたわけですが、さらに、それを広げていく試みがされたわけです。このことは、同時に、生物多様性について、町内のみなさんに広く知っていただくことに留まらず、審議会のメンバーが、担当課としての視点だけでなく、生物多様性について理解が深まったようです。

3つ目の特徴は、「生物多様性」という考え方の特徴でもありますが、環境の保全だけではなく、利用という視点が盛り込まれていることです。例えば、ミツバチは自分のために花のミツを集めることで、植物の受粉媒介をして助けたり、植物の紅葉は植物自体の機能として行われるものですが、人の目を楽しませてくれる・・・

というところで、副議長さんから「要望は完結に」と、ご注意を受けました~(^_^;)

その前から、後ろの議員さん方からのザワザワと

副議長さん、事務局長さんの心配そうに見守る視線とを受けて、

あ~軌道修正しなくては(^_^;)(^_^;)(^_^;)と焦ってはいたのですが。。。

最後はやっぱりタコで締めくくりたい!(6月の一般質問もでした)と、

日本の近海漁業で、まだ充分にいる魚種は、わずか13%で、

46%が限界量に達しており、40%がとりすぎになっていること、

そして、「きれいな三原まちづくり条例」の啓発として、

三原やっさ祭りで生活環境部が配布したウチワに、

「人もタコも住みやすい町 三原に!」と書いてあるので、よろしくお願いします~

と終わったのでした(^^ゞ

自然から学べることは、本当にたくさんあって、

前日の教育長さんのご答弁で、

自然体験の多い子どもたちに見られる特徴として、何点か挙げられたのですが、

実際に2001年に、350人の学校教育者、野外活動教育者によって行われた研究で、

自然体験によって、積極性、思いやり、判断力、適応力など14指標すべてにおいて、

ポイントがアップしたという報告がされています。

体験ももちろん大切だけれど、

自然の仕組みから学ぶことも大きい。

「生物多様性」の考え方は、これから本当に大切だと思っていて、

それは、とっても分かりやすい「あなたと私」二者間のお互い様ではなく、

社会全体としての「お互い様」を表すものだということ。

自分が支えている相手によって支えられるのではなく、

誰かを支えることが、巡り巡って自分を支えることになる、

「情けは人の為ならず」の世界なのです。

ま、それが、「情け」ではなく、「然るべきものである」という感覚なのですが。

「あなた」のために「私」が何かをして、ありがとうって言われるのも嬉しいけれど、

道にある大きな石に、自転車がぶつかったら危ないなと思って、見えない誰かのために、

その石を動かすような、そんなことが自分の幸せと感じられる人が増えると良いな

と思っています。

以前、「はままつマナー」のことを書いたのですが、

「公共」「公益」を学ぶ時、自然の摂理から学ぶのが、

とってもしっくりくる感じがしています。

市役所の中でも感じるし、社会全体が、今、そうなのだろうなぁと感じるのですが、

担当業務、自分のことで精一杯という人が多い。

でも、これもマインドセットの転換が必要だと思うことの1つで、

大変だからこそ、助け合う。

大変だからこそ、自分の仕事の流れの中で、

他の部署に役立ちそうな情報があったら、ちょっと声を掛けておく等々、

お互いに支え合う、助け合うことを心がける人が増えると、

いろんなことが大きく変化していくのだと思ってます☆

そんなステキな方、すでにアチコチいらっしゃいますけれど☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます