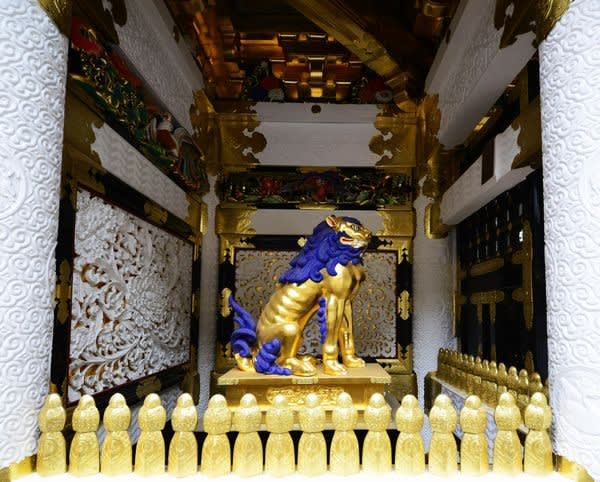

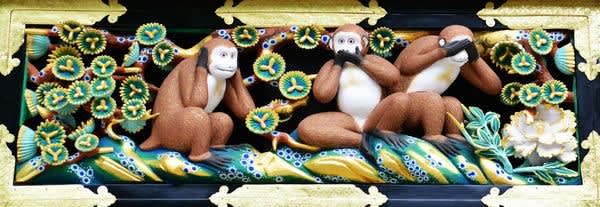

国宝であり、世界遺産である日光東照宮には江戸幕府の初代将軍、徳川家康公が祀られている。家康公の亡くなった翌年、徳川家康公の遺言に従い、勧請の総指揮にあたった南光坊天海はじめ家臣たちは、久能山から日光へ向けた盛大な「神霊遷し」を始めた。総指揮・南光坊天海が久能山に残した歌は、「あれハある奈け連ハ奈ひ尓駿河なるく能奈き神の宮遷し哉」 南光坊天海が言うには、実際に勧請したかどうかは自分自身の口から言う必要はない、ということである。江戸時代は火葬ではなく土葬だったため分骨をすることはできないから、掘り起こしてしまったら、睨みを利かすという意味はなくなってしまうものではないのかと南光坊天海は考えたと言われている。

江戸から離れた西日本は外様大名が多く、まだまだ戦乱の世が終わったが油断できなかったのか、駿府で徳川家康公の薨去が行われ側近たちに、4つの遺言を残した。遺骸は久能山に埋葬すること。葬式は江戸の増上寺で行うこと。位牌は徳川家の菩提寺である大樹寺に立てること。一周忌の後に、日光に小堂を建てて勧請すること。4つ目の「日光小堂」が日光東照宮である。

1600 ウィリアム・アダムス:三浦按針来日(漂着)

カトリックによる日本の植民地化・キリスト教への改宗を示唆

プロテスタントとの貿易を推奨

1609 メキシコに向かうスペイン船難破@房総沖

┗乗組員ロドリゴ・ビベロ:フィリピン臨時総督

救助した徳川家康の要求

┣スペイン新技術提供

┃ ・新鉱山発見の技術

┃ ・銀精製の技術 : 水銀アマルガム法

┃ ①銀鉱石を砕く ②水銀を混ぜて合金化 ③加熱して水銀蒸発 ④高純度銀精製

┃ 低品質の銀鉱石にも対応可能(灰吹法では不可能だった)

┃

┃ 実は家康、水銀アマルガム法を入手していた(大久保長安1545-1613経由)

┃ ┗武田領黒川金山の開発者

┃

┗鉱山技師提供

徳川家康は秀吉所有の金銀(分銅金375g 95%)を接収@1615 600万両(今の5000億円)

┗金貨銀貨(慶長小判、長銀、豆板銀)の貨幣製造を開始

┗商品経済発展(江戸末期のGDPはアジア第一位)

救助されたロドリゴ・ビベロの回答・条件

┣当時のスペインは財政難

┃ ・英とのアマルダ海戦で惨敗@1588

┃ ・蘭独立

┃ ・銀価格下落--物価高騰--大量の銀流出

┃ ・封建貴族の経済力低下

┣帰国用の船を与える

┣スペイン人が発見した鉱山の銀は75%をスペインの物

┗鉱山には教会を建てて宣教師を置く

オランダとの通商開始@平戸オランダ商館 ← 家康は以下を承諾

┣スペインの提案は拒否(カトリック侵攻防止)

┣オランダは1581年にスペインからの独立を宣言

┣スペインの領土的野心を家康に忠告

┣布教活動はしない

┗通商のみを持ち掛けた

1609 蘭使節団を駿府城に招くとイエズス会が妨害(蘭は海賊だと・・・)。家康はこれを却下

欄の御朱印船事件@マカオ : 乗組員60名が殺害される

長崎に入港していたポルトガルのゼウス号を沈没させる

1612 キリスト教禁止

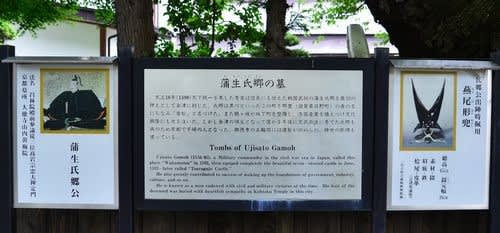

1616 家康死去

家康の神格化:後水尾天皇が勅許 権現号宣下

1636 日光東照宮大規模改築:徳川家光による

1637 島原の乱

キリスト教信者にとっての最高神ゼウスは、徳川家の脅威