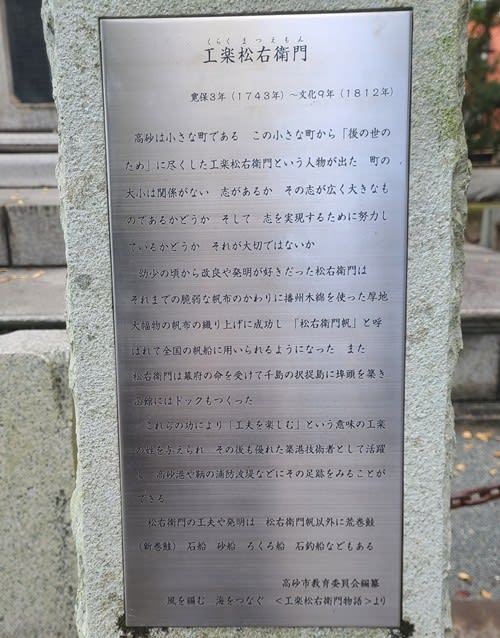

工楽松右衛門1743-1812は、兵庫県高砂の発明家。播州特産の太い木綿糸を用いた巨大で丈夫な帆布を制作。「松右衛門帆」と名付けられた新型帆布は全国に普及し、北前船など大型和船の航海術は飛躍的に向上した。廻船業を経営するかたわら、築港工事法を考案して、択捉島の埠頭や箱館のドックを築造。日本の海運を支えたという。

高砂神社にある松右衛門の銅像

約360年の歴史を誇る「九谷焼」は、日本を代表する伝統工芸のひとつです。その九谷焼を「見る」「知る」「作る」「買う」ことができる九谷陶芸村では、九谷焼の魅力を存分に体感することができます。村内には、九谷焼の制作工程や歴史を学べる能美市九谷焼美術館の「五彩館」や名品を間近に鑑賞できる「浅蔵五十吉記念館」、気軽に絵付けや作陶体験が楽しめる「体験館」をはじめ、10の九谷焼店舗が集結しており、手頃な値段で九谷焼のお土産を購入できます。(九谷陶芸村のHPより抜粋)

この九谷焼よりも少し歴史が古いのが、東インド会社によりヨーロッパに渡ると「IMARI」との名で大人気となった有田焼である。九谷焼も有田焼もいずれも白磁器。この製法はヨーロッパへ流出しなかったので、白磁に魅せられたアウグスト2世(ドイツ・ザクセン州ドレスデンの選帝侯)は磁器開発をベトガーに命じて完成させたことは有名。かくしてマイセン白磁器が生まれた。いまや九谷焼や有田焼よりもマイセンの方が世界的には有名で高価なのは皮肉である。

今回、九谷陶芸村の「秀山堂」のご主人と話をさせて頂き勉強になった。ロシア陶磁器と交流があることや森喜朗元首相が、ここ石川県能美の出身で九谷に詳しいことなどなど。

九谷焼美術館・体験館にある登り窯

金沢・武家屋敷跡周辺にある九谷焼の店

ここは赤穂城のすぐ北側に位置する花岳寺。中にあるのは大石内蔵助良雄(播磨国赤穂藩の筆頭家老)家先祖の墓及び吉良邸に討ち入った赤穂義士47士とその家族の墓である。

赤穂義士が吉良邸に討ちいった後、約50日後に切腹となった。その様子を細かく記したのは堀内伝衛門という隈本藩士・細川家の家臣である。堀内伝衛門覚書に記載しているのは以下のようなことである。

・赤穂事件は1701-3-14 赤穂藩主・浅野内匠頭1667-1701が高家・吉良上野介1641-1703を切りつける

・浅野内匠頭切腹@1701-3-15 @徳川綱吉1646-1709の治世

・赤穂義士47士は吉良邸へ討ち入り@1702-12-15

・討ち入りを幕府大目付の千石家家に届けて、泉岳寺へ赴く

・義士は毛利、松平、水野、細川家にお預けとなる

・毛利、松平、水野家に於いて義士の扱いは罪人

・細川家に於いて義士の扱いは英雄---ご馳走等々の振舞あり

・細川家当主・細川綱利は熊本藩主---薩摩と接する熊本藩は幕府命として薩摩の監視役

・細川家お預けメンバーは赤穂義士の中心人物

・1703-2-4上使:義士への裁決

・義士は最高の格式にて切腹

・吉良義周は領地召し上げ:吉良家滅亡

・47士墓地は泉岳寺

吉良上野介1641-1703

┣上杉綱憲1663-1704(三郎--上杉家に養子)

┃ ┣綱憲

┃ ┣義周:吉良家へ養子

┃ 栄姫(徳川光貞娘)

┣吉良義周1686-1706

┃

┏富子1643-1704梅嶺院

┃

┃

┗上杉綱勝1639-1664:上杉3代藩主

┣綱憲1663-1704:上杉4代藩主(養子)

┃

媛姫?-?保科正之長女

大石主税 大石内蔵助

元禄16年1月24日に礒貝十郎左衛門【四十七士 美童で浅野内匠頭に寵愛される】と富森助右衛門【四十七士 父は赤穂藩御留守居役富森助太夫。母は山本源五右衛門の娘。】が連署で書いた『礒貝富森両人覚書』によると、表門は梯子をかけて登り、裏門は門を打ち破ったとしている。赤穂浪士のお預かりを担当した松平定直【伊予松山藩4代藩主】 の家臣波賀清大夫が赤穂浪士たちから話を聞き、それをもとにして書いた『波賀聞書』では、表門隊で最初に梯子を上って邸内に侵入したのは大高源五【四十七士 奥州豪族安倍貞任の一族】と小野寺幸右衛門【赤穂浅野家家臣の大高忠晴の次男】であったといい、大高が飛び降りざま名乗りを上げ、吉田沢右衛門【四十七士 吉田忠左衛門兼亮の三男】と岡島八十右衛門【原七郎左衛門の三男。 母は和田将監の娘。長兄は原惣右衛門】もそのあとに続いて上っていったとしている。原惣右衛門は飛び降りた際に足をくじき、また神崎与五郎【浅野家きっての俳人】も雪で滑り落ちたが、大事はなく働きにも影響はなかったという。 堀部弥兵衛は高齢であるため大高源五が抱いて下ろしたとしている。一方裏門の様子を示した『波賀聞書』では、杉野十平次【資産家萩原家の一族】と三村次郎左衛門【四十七士の中では最も身分が低い】が門を破り、一番に突入したのは横川勘平【新参の藩士で徒目付職】、番人を倒したのは千馬三郎兵衛【千馬求之助の次男。母は赤穂浅野家家臣の筑間三右衛門の娘】の半弓であったとしている。寺坂吉右衛門【討ち入り後、泉岳寺に行くまでに姿を消している】の書いた『寺坂私記』によると原惣右衛門が書いた浅野内匠頭家来口上書を上包して箱に入れ、青竹に挟んで吉良邸の玄関前に立て置いたという。

『小野寺書状』によると、表門隊は玄関に差し掛かり、玄関の戸を蹴破ったとしている。飛び起きて広間からかけつけてきた番人三人と戦っている間、小野寺幸右衛門が立て並べてある弓を発見、幸右衛門は吉良家臣一人を斬り倒したあと、すぐにそれらの弓の方へ向かって弦を切って使い物にならないようにしたという。

『波賀聞書』によると、庭の見張り組は「五十人組は東へ回れ」「三十人組は西へ回れ」などと声高に叫ぶことであたかも百人以上の大勢が討ち入ったかに装ったとしており、これが功を奏し、長屋にいた吉良家臣たちは本当にその人数がいると信じ込み、ほとんどの者が恐怖で長屋から出てこなかったという。

『礒貝富森両人覚書』も、邸内ではたびたび戦闘が起きたが、長屋の侍は出てこなかったとしている。しかし『小野寺書状』によると長屋から飛び出してきた吉良家臣二人がおり、先に出てきた男を小野寺十内が槍で倒し、もう一人は間喜兵衛の槍で倒したという。

『赤城士話』によると間瀬孫九郎に遮二無二斬りかかる吉良家臣がおり、孫九郎はその男の脇腹に槍を突き刺したが、その吉良家臣は槍を手繰り寄せようと槍を二打ち三打ちしてきた。孫九郎が槍を投げだすと男は倒れて息絶えたという。 大石内蔵助が12月19日に寺井玄渓(浅野内匠頭の藩医だった人物)に送った書状によると、一番の働きをしたのは不破数右衛門であったという。 四、五人の敵と戦い、その刀がささらのようになっていたという。不破数右衛門が父佐倉新助にあてた書状では本当は不破は庭の見張り担当であったが、こらえ難くて独断で邸内へ突入してしまい、邸内では長刀を振るう当主吉良左兵衛義周と遭遇し、戦闘になった。義周は負傷すると逃げ出したという。義周本人は自分は負傷して気絶したと証言している。

『江赤見聞記』は、吉良方に強者が広間に六人、台所に一人いたとしており、吉良家臣の清水一学は台所で討ち死にしている。 富森助右衛門の証言によると礒貝十郎左衛門が軽い者を捕えてろうそくを出させ、真っ暗だった吉良邸内を明るくしたという。後に取り調べの時にこれを聞いた大目付仙石久尚も礒貝の機転の良さに感心したという。 新井白石が吉良邸の隣人の旗本土屋主税から聞き取った話を室鳩巣が書き綴った『鳩巣小説』では、隣の吉良邸が騒がしくなったので外へ出て見た土屋が壁越しに声をかけたところ、片岡源五右衛門、原惣右衛門、小野寺十内と名乗った者が、吉良上野介を打ち取って本望を達したと言う声を聞いたとしている。これを聞いた土屋は壁際に灯りを掲げてその下に射手をおき、「堀を越えてくる者は誰であろうとも射て落とせ」と命じたという。

『礒貝富森両人覚書』によると、吉田忠左衛門や間十次郎らが、台所横の炭小屋からヒソヒソ声がするのを聞いたため、中へ入ろうとすると、中から皿鉢や炭などが投げつけられ、さらに二人の吉良家臣たちが中から斬りかかってきたのでこの二人を切り伏せたあと、尚奥で動くものがあったため、まず間十次郎に槍で突いた。出てきたのは老人で脇差で抵抗しようとするも武林唯七に一刀のもと斬り捨てられた。老人であり、白小袖を着ていることからこの死体をよく調べてみると面と背中に傷があったので吉良に間違いないと判断し、一番槍の十次郎が首を落とした。そして合図の笛を吹き後、玄関前に集合した赤穂浪士たちは表門番人の三人に吉良の首を見せて間違いなく上野介であることを確認した。

『鳩巣小説』によると声だけしか聞こえない土屋邸では赤穂浪士たちが吉良を探している間の声を聞いて取り逃がしたのだろうと思っていた。しかし突然「有り様に申さぬか」という大声が聞こえてきたという。他の者が「額の傷を見よ」という声も聞こえきた。その後しばらくしてわっと泣き出す声が聞こえた。これを聞いて土屋は今まさに吉良の首をあげて悦びの泣き声をあげているのだろうと思ったという。 吉良上野介の首は潮田又之丞の持つ槍の先に掲げられた。邸内の火の始末をしたあと、吉良邸を出て、辰の刻(午前8時ごろ)浅野内匠頭の墓がある泉岳寺に着き、墓前に吉良上野介の首級を供え、仇討ちを報告した。この際に足軽の寺坂吉右衛門が立ち退いており、赤穂浪士は46人となっていた。

表門隊

┣大石内蔵助1659-(大将)

┃┣大石主税良金1688-

┃┣大石大三郎1702-1770

┃りく

┣┏原惣右衛門元辰1647-(槍)

┃┗岡島八十右衛門常樹1666-

┣間瀬久大夫正明1642-(半弓)

┃┣間瀬孫九郎正辰1681-

┃刈部弥次郎の娘

┣片岡源五右衛門高房1667-【槍 浅野内匠頭から最も寵愛された】

┣富森助右衛門正因1670-(槍)

┃

┃渡辺式重平右衛門

┣┣武林唯七隆重1672-【槍祖父は,文禄・慶長の役で捕虜 明軍所属の孟二寛】

┃┗武林半右衛門尹隆(両親の看病のため脱盟)

┃

┣奥田孫大夫重盛1645-(太刀)

┃┗┏奥田貞右衛門行高(養子)

┃ ┗近松勘六行重1669-

┣矢田五郎右衛門助武1675-(槍)

┣勝田新左衛門武堯1680-(槍)

┣吉田沢右衛門兼貞1675-

┣岡島八十右衛門常樹1666-

┃┏小野寺十内秀和1643-

┃┗貞立尼

┃ ┣大高源五忠雄1672-

┣ ┗小野寺幸右衛門秀富1676-

┣早水藤左衛門満堯1659-岡山藩家臣山口家常三男(弓)

┣神崎与五郎則休1666-(弓)

┣矢頭右衛門七教兼1686-(槍)

┣大高源五忠雄1672-主税に次ぐ若年(太刀)

┣近松勘六行重1669-

┣間重次郎光興1678-堀内流剣術(槍)

┣堀部弥兵衛金丸1627-(槍)

┃┗ほり

┃ ┣

┃ 堀部安兵衛武庸1670-

┣村松喜兵衛秀直1640-(槍)

┃┏小野寺十内秀和1643-

┃┗岡野金右衛門包住1655-

┣ ┗岡野金右衛門包秀1680-(槍)

┣横川勘平宗利1667-(槍)

┗貝賀弥左衛門友信1650-

裏門隊

┣大石主税良金1688-(大石内蔵助の嫡男)

┣小野寺十内秀和1643-(槍)、

┣間喜兵衛光延(槍)

┣┏吉田忠左衛門1641(実質的な指揮者)

┃┃┗吉田沢右衛門兼貞1675-

┃┗貝賀弥左衛門友信1650-

┣堀部安兵衛武庸1670-(太刀)

┣礒貝十郎左衛門正久1679-(槍)

┣杉野十平次次房1679-

┣倉橋伝助武幸1670-

┣赤埴源蔵重賢1669-

┣三村次郎左衛門包常1666-

┣菅谷半之丞政利1660-

┣大石瀬左衛門信清1677-(槍)

┣村松三大夫高直(槍)

┣寺坂吉右衛門信行

┣潮田又之丞高教

┣中村勘助正辰(槍)

┣奥田貞右衛門行高(太刀)

┣間瀬孫九郎正辰(槍)

┣千馬三郎兵衛光忠(半弓)

┣野和助常成(弓)

┣茅間新六光風(弓)

┣木村岡右衛門貞行(槍)

┣不破数右衛門正種(槍)

┗前原伊助宗房(槍)

赤穂義士の墓

義士家族の墓

1701年3月26日午前4時頃、急使を乗せた早かごが播州赤穂の国境にある高取峠にさしかかる。1挺に4人の担ぎ手と2人の引き手と押し手が1組となり、宿場ごとに乗り継ぎながら昼夜走り続けてきた。その距離は、155里。江戸からわずか4日半という通常では考えられない早さでたどりついたという。それは江戸城松之廊下で14日に起きた赤穂城主浅野内匠頭の殿中刃傷事件の知らせである。高取峠は兵庫県赤穂市と相生市の間にある。

田中久重1799-1881は、「東洋のエジソン」「からくり儀右衛門」と呼ばれた発明家で、東芝の創業者でもある。筑後国久留米の細工師・田中弥右衛門の長男として生まれ、幼名は儀右衛門。当時流行していたからくり人形の新しい仕掛けを次々と考案し、26歳の時に大阪・京都・江戸でも興行を行い、その名を知られるようになる。 中でも大阪では1万人の集客を行い50日を超える興行を行ったという。

時代が天保になると飢饉が遅い、興業ができなくなる。久留米から大阪に移住して行ったことは多くの人々からの聞き取り調査を始め、大阪の人々が何に困っているのかを調査し始めたのである。かくして1837年に生み出したのが無尽灯と名付けた照明器具で、ろうそくの10倍の明るさを持ち安定して点灯した。これにより商売が軌道に乗ると、京都で工房を立ち上げて、40人ほどの従業員を抱えるほどになった。そして1851年、季節によって昼夜の時刻の長さの違う不定時法に対応して文字盤の間隔が全自動で動くなどの発明が不朽の名作と云われる万年時計こと万年自鳴鐘(国立科学博物館所蔵)であった。

さらなる追求の為に、工房の切り盛りを弟子たちに任せて、自分は53歳にして蘭学者・広瀬元恭の塾・時習堂の門下生となった。ここで、物理、科学,軍事を学びぶこととなる。当時田中は、蒸気機関に関する翻訳書を目にして、その原理や構造を学んだ。かくして田中は蒸気機関で動く船の模型を製作し、天皇の側近である関白の庭で披露したことで大いに称賛された。その翌年、日本にペリーの黒船がやってきたのである。1853年。この時いち早く蒸気機関に取り組んでいた佐賀藩が田中を蒸気船建造の技術開発者として招いた。これに応じた田中は理化学の研究班・精錬方に所属し、国産初の蒸気船研究に明け暮れた。その試行錯誤の結果は、外輪船の雛型や蒸気機関車の模型として今も鍋島徴古館に収められている。かくして2年後の1865年に、実用的に運用された国産初の蒸気船である「凌風丸」が三重津海軍所にて完成。長さは18m、幅3.4m、10馬力の外輪船で、主に公人の輸送に使われた。

明治になり、久重75歳の時東京に移住して会社を立ち上げると電信機機の製造を行った。これが後の東芝の礎となったのである。そして製氷機、自転車、精米機、風呂釜、傘製造機、写真機なども製造した。

「凌風丸」を完成させた三重津海軍所

佐賀の反射炉

鳥取東照宮は、江戸時代の創建より因幡東照宮と称され、主神として東照大権現を祀り、池田忠継・忠雄・光仲・慶徳を合祀する。本殿・拝殿・幣殿・唐門は、国の重要文化財に指定され鳥取藩初代藩主池田光仲によって造営された。光仲は僅か3歳で藩主となり、お国入りの際、幕府に願い出て鳥取城下への東照宮勧進を許可された。光仲の父・忠雄の生母は徳川家康の次女・督姫で、光仲自身は家康の曾孫であることが大きい。

史跡鳥取藩主池田家墓所は、初代藩主池田光仲の墓所として1693年に、ここ奥谷の地に建てられた。因幡・伯耆をあわせた32万石を領した初代鳥取藩主池田光仲から11代藩主慶栄までの歴代藩主と藩主夫人や同族70数基の墓碑が整然と立ち並んでいる。藩主の墓碑は、亀の形をした亀趺とよばれる台石に円頭扁平な墓標を立てた「亀趺円頭」の墓碑とよばれ、大名家の葬制、墓制の階層制を知ることができる貴重な資料として史跡に指定されている。

織田信長の重臣・池田恒興の次男が池田輝政は、中川清秀の娘・糸姫を正室として迎え(1565年頃)嫡男・利隆が生まれた。池田利隆は岡山藩池田家宗家を継いだ。また池田輝政は、徳川家康の二女・督姫を継室として迎え(1602年頃)六男忠雄が生まれた。池田忠雄は因幡鳥取藩池田家宗家を継いだ。池田利隆の嫡男・光政が岡山藩初代藩主なのに対して、池田忠雄の嫡男光仲は鳥取藩初代藩主となった。また、光仲の嫡男・綱清は二代鳥取藩主、次男仲澄は鳥取新田藩(東館)初代藩主、四男清定は鳥取新田藩(西館)初代藩主となることで鳥取池田家の繁栄を永続させたものと思われる。池田光仲が鳥取藩主になったのは1632年、3歳の時であったが、実際の領国経営を行ったのは19才の時である。1638年に三代将軍家光の前で元服したため、光の字を賜っている。1645年には幕府の斡旋で紀州藩主・徳川頼宜の長女茶々姫と結婚したことから、鳥取池田家と紀州徳川家との姻戚関係が継続した。こういった状況もあり、この頃に鳥取池田家は支藩鹿奴藩を立藩して東館と称し、次男池田仲澄を藩主とした。また四男 池田清定には支藩若桜藩を西館と称して立藩した。

これは第8代将軍・徳川吉宗が別家を立てて御三卿を起こしたのに似ている。吉宗が田安家、一橋家を創設した意図は、尾張藩第7代藩主の徳川宗治との対立を踏まえて、徳川御三家と将軍家との血縁関係がしだいに疎遠になったことから、御三家とは別個の親族を将軍家の新たな藩屏とすることにあったという。また、将軍家に後嗣がないときは御三家および御三卿から適当な者を選定することができた。鳥取池田藩についても、同様の意図から東館、西館を設立したものと思われる。

また、墓所に眠る藩主の没年が20才前後が多いことに気づく。(11名のうち6名)この傾向は支藩である東館、西館の藩主にも言える。8代鳥取藩主池田斉稷の時には、今まで相模守であったのを因幡守に変更することで、若死が続いている難からのがれようとしていたという。加賀藩から迎えた11代藩主・池田慶栄が17歳で没したときには加賀前田家の奥向きから毒殺説が浮上し、池田慶栄の母・溶姫は信じていたという。

池田恒興1536-1584(信長の乳兄弟)清洲会議の宿老 小牧・長久手の戦で討死

┗池田輝政1565-1613(姫路城主)

┣池田利隆1584-1616 播磨姫路藩の第2代藩主。岡山藩池田家宗家2代

┃ ┗池田光政1609-1682 母は糸姫 岡山藩池田宗家3代 播磨姫路藩第3代藩主、因幡鳥取藩主 備前岡山藩初代藩主

┣池田忠継1599-1615 備前岡山藩初代藩主 鳥取藩池田家宗家初代

┣池田忠雄1602-1632 備前岡山藩第2代藩主 因幡鳥取藩池田家宗家2代

┃ ┗池田光仲1630-1693(初代鳥取藩主 母:徳島藩主蜂須賀至鎮の娘・三保姫 正室:紀州徳川頼宜長女・茶々姫

┃ ┣池田清定1683-1718(鳥取新田藩(西館)初代藩主)

┃ ┣池田仲澄1650-1722(鳥取新田藩(東館)初代藩主)

┃ ┃ ┣池田吉泰1687-1739(3代鳥取藩主)

┃ ┃ ┣池田貞賢 (鳥取新田藩(西館)2代藩主) ┃ ┃ ┗池田仲央 (鳥取新田藩(東館)2代藩主)

┃ ┗池田綱清1648-1711(2代鳥取藩主 母:因幡姫 徳川頼宜長女・茶々姫 正室:森岡藩主南部重信の娘・式姫)

┃ ┗池田吉泰1687-1739(3代鳥取藩主 母:涼月院菊子 松平頼隆娘 正室:加賀前田綱紀の娘・敬姫)

┃ ┗池田宗泰1717-1747(4代鳥取藩主 母:側室中村氏 吉宗の前で元服 正室:久姫 紀州徳川宗直5女)

┃ ┗池田重寛1746-1783(5代鳥取藩主 母:久姫 紀州徳川宗直5女 正室:律姫 桑名藩主松平忠刻二女

┃ ┣池田澄時1769-1785 三男 鳥取東館新田藩の第6代藩主

┃ ┣池田仲雅1780-1841 六男 鳥取東館新田藩の第7代藩主

┃ ┃ ┣池田清直 1812-1858 鳥取西館新田藩の第8代藩主

┃ ┃ ┣池田仲諟 鳥取東館新田藩の第8代藩主?

┃ ┃ ┃ ┣池田清緝 1843-1862鳥取西館新田藩の第9代藩主

┃ ┃ ┃ ┣池田徳定 1848-1910鳥取西館新田藩の第10代藩主

┃ ┃ ┃ ┗池田徳澄 1854-1876鳥取東館新田藩の第10代藩主

┃ ┃ ┗池田仲律1805-1850 鳥取東館新田藩の第8代藩主

┃ ┃ ┣池田仲達 1841-1862鳥取東館新田藩の第9代藩主

┃ ┃ ┃ ┗池田徳澄 1854-1876鳥取東館新田藩の第10代藩主

┃ ┃ ┣裕之進 11代鳥取藩主に名が挙がった

┃ ┃ ┣延子(聡姫) 池田慶栄1834-1850 11代鳥取藩主の正妻

┃ ┃ ┗池田慶行1832-1848 10代鳥取藩主

┃ ┗池田治道1768-1798(6代鳥取藩主 母:側室村上氏 正室:生姫 伊達重村娘 重寛側室仲姫(松平定信の姉)に養る)

┃ ┣三津姫 長州第10代藩主毛利斉熙の正室

┃ ┣弥姫1792-1824 薩摩藩主島津斉興の正室

┃ ┃ ┣島津斉彬1809-1858(11代薩摩藩主)

┃ ┃ ┣池田斉敏1811-1842(7代岡山池田家藩主)

┃ ┃ ┗候姫(土佐藩主山内豊熈1815-1848室)

┃ ┣幸姫 佐賀藩鍋島斉直の正妻

┃ ┃ ┗鍋島直正(閑叟)

┃ ┣籠姫 高鍋第9代藩主秋月種任室

┃ ┣善之進 早世

┃ ┣完姫 笠間藩主牧野貞幹室

┃ ┣池田斉稷1788-1830 8代鳥取藩主永之進 母:側室浦の方

┃ ┗池田斉邦1787-1807 (7代鳥取藩主 母:三宅氏 三保の方 家斉の前で元服 財政倹約)

┃ ┗池田斉稷1788-1830(8代鳥取藩主 母:側室の佃氏(浦の方)正室・演姫 家斉の前で元服 相模守→因幡守)

┃ ┣徳川乙五郎(家斉の12男) 婿養子 家斉の前で元服 世継問題 藩主になることなく早世

┃ ┗池田斉訓1820-1841(9代鳥取藩主 家斉の前で元服 母:高沢氏 正室・家斉の娘・泰姫1827-1843)

┃ ┗池田慶行1832-1848(10代鳥取藩主 母:若林氏 鳥取池田家の分家・仲律の長男 家慶の前で元服)

┃ ┗池田慶栄1834-1850(11代鳥取藩主 加賀藩主・前田斉泰の四男 母:徳川家斉の娘・溶姫 正室:聡姫)

┃ ┗池田慶徳1837-1877(12代鳥取藩主 水戸徳川斉昭の五男 母:松波春子 将軍慶喜は異母兄弟)

┃ ┗池田輝知1861-1890 第13代当主 正室:鍋島直正の娘・幸子

┃ ┗池田仲博1877-1948 第14代当主 徳川慶喜の五男

┃ ┗池田徳真1904-1993 第15代当主

┃ ┗池田百合子1933- 第16代当主 養子を迎えているが、当代限りで鳥取藩主家の役目終焉を表明

督姫1565-1615(徳川家康次女)

鳥取藩主池田家墓所

初代藩主・光仲

右隣には西館初代藩主・清定(光仲の四男)

その隣には西館五代藩主・定常(光仲の来孫)

池田定常は江戸城柳の間・三学者のひとり池田冠山である。冠山には多くの側室があり9男16女をもうけたという。しかしそのほとんどが幼逝して成人したのは僅かに4人だけだった。幼くして逝った子女のうち最も惜しまれたのが16女の露姫。幼女の慈悲深い言動は菩薩の化身ではないかとの噂になるほど、優れた行状の多くが記述に残されている。露姫は不幸にも当時流行した疱瘡にかかり、かぞえ6歳で死去した。彼女の死後に遺書めいた手紙や俳句などが見いだされた。父・冠山は愛惜の情止みがたく、それらを模刻した。するとこれらが大きな反響を呼び、松平定信、滝沢馬琴、各種寺社などの著名人から賛美を得たという。

二代藩主・綱清(光仲の嫡男)

三代藩主・吉泰(光仲の孫)

四代藩主・宗泰(光仲の曾孫)

五代藩主・重寛(光仲の玄孫)

六代藩主・治道(光仲の来孫:曾孫の孫)

七代藩主・斉邦(光仲の昆孫:曾孫の曾孫)

八代藩主・斉稷(光仲の昆孫:曾孫の曾孫)

九代藩主・斉訓(光仲の仍孫:玄孫の曾孫)

十代藩主・慶行(光仲の仍孫:玄孫の曾孫)

十一代藩主・慶栄(加賀・前田家から迎えた)

十二代藩主・慶徳(水戸・徳川家から迎えた)

大雲院に墓所はあります

斉衆 将軍家斉の12男で徳川乙五郎

八代藩主池田斉稷の後継ぎとして立てられたが早世

東館初代・仲澄(光仲の次男)

清源寺住職代々の墓

初代藩主・光仲の側室上野勾の墓

光仲の側室上野勾は京都の出身で光仲に最も愛され西館初代・河内守清定をはじめとして三子を産んだ。

和田三信の墓所

家臣として唯一墓所に眠っているのが家老・和田三信。和田氏は池田輝政の頃から池田家に仕えた着座(家老職を出す家柄)のひとつであった。

三信は初代光仲、二代綱清に仕えた。この地に葬られたのは光仲の遺言である

和意谷池田家墓所は、岡山県備前市にある「岡山藩主池田家墓所」である。この地に墓所を建設することになったのは、池田光政の意思によるもので、1667年墓地の造営を行い、1669年に墓域の工事が完了した。一のお山--池田輝政の墓所 二のお山--池田利隆とその正室鶴姫の墓所 三のお山--池田光政とその正室勝姫の墓所 四のお山--池田慶政8代藩主とその正室宇多子の墓所 五のお山--池田茂政9代藩主とその正室萬寿子の墓所

督姫1565-1615(家康次女)

┣池田忠雄1602-1632(鳥取藩祖)

┃┣池田光仲1630-1693(初代鳥取藩主)

┃三保姫┣池田綱清1648-1711(2代)

┃茶々姫(徳川頼宣娘)┃┣池田吉泰1687-1739(3代)

┃ 式姫┃┃ ┣池田宗泰1717-1747(4代)

┃ 菊子(側室)敬姫 中村氏┣池田重寛1746-1783(5代)

┃ (徳川綱紀娘) 久姫 ┃ ┣池田治道1768-1798(6代)

┃ (徳川宗直娘) 律姫┃ ┃┣池田斉邦

┃ 上氏(側室)┃於三保

┃ 生姫(伊達重村娘)

┃ 松平広忠1526-1549

┃ ┣徳川家康1543-1616

┃ 於大の方1528-1602(水野忠政娘)

┃ ┗松平康元 黒田長政娘(正室)

┃ ┗娘 ┣-

┣池田忠継1599-1615 ┗榊原忠次1605-1665(姫路藩主)

┣池田輝澄1604-1662 ┗榊原政房1641-1667(姫路藩2代) 母は寺沢広高娘

池田輝政1565-1613(姫路城主) ┣榊原政倫1665-1683(姫路藩3代)

┣池田利隆1584-1616 ┏富幾 ┣榊原政邦1675-1726

中川清秀娘・糸姫┣池田光政①1609-1682 鍋島娘┗榊原政祐1705-1732(養子)

┃┣池田政言1645-1700 ┗榊原政岑1713-1743(養子)

┃┣池田綱政②1638-1714 (岡山藩主 後楽園を造営)

┃┃┣池田吉政1678-1695(母は丹羽光重娘・千子)

┃┃┣池田継政③1702-1776(母は栄光院)

┃┃┃┗池田宗政④1727-1764(母は伊達吉村の娘・和子)

┃┃┃ ┗池田治政⑤1750-1819(母は黒田継高長女・藤子(宝源院)閑谷学校を再興)

┃┃┃ ┗池田斉政⑥1773-1833(母は酒井忠恭の娘)

┃┃┃ ┗池田斉敏⑦1811-1842(母は池田治道の娘・弥姫)

┃┃┃ ┗池田慶政⑧1823-1893

┃┃┃ ┗池田茂政⑨1839-1899(母は松波貞子)

┃┃┃ ┗池田章政⑩1836-1903(備前岡山藩最後の藩主 母は慶寿院)

┃┃┃ ┗池田詮政 1866-1909(旧岡山藩池田家第13代当主 母は慶寿院)

┃┃┃ ┣池田禎政1895-1920 - 旧岡山藩池田家第14代当主

┃┃┃ ┣池田宣政1904-1988 - 旧岡山藩池田家第15代当主

┃┃┃ ┃┗池田隆政1926-2012(池田動物園の園長)旧岡山藩池田家第16代当主

┃┃┃ ┃ 妻:昭和天皇と香淳皇后の第四皇女・池田厚子(順宮厚子内親王)

┃┃┃ 池田安喜子(久邇宮朝彦親王の第三王女)

┃┃┗池田政純1706-1766

┃┣奈阿姫

┃勝姫(本多忠刻-千姫の娘)

柳原康政 ┣池田恒元1611-1671

┣鶴姫(徳川秀忠養女)

┗大須賀忠政1581-1607

江戸時代の幕府3代将軍 徳川家光の乳母・「春日局」とは朝廷から賜った称号で、名は斉藤福といい、 父は明智氏の家臣 斎藤利三である。本能寺の変で織田信長を討ったあとは、山崎の合戦で敗戦すると利三は捕らえられて処刑されており、春日局も他の兄弟とともに各地を流浪していたという。京都で三条西実条に奉公し、稲葉一鉄の子で小早川秀秋の家臣・稲葉正成の後妻となっている。夫の正成と離婚し、1604年に江戸幕府2代将軍徳川秀忠の子、竹千代(家光)の乳母となり養育する。秀忠の正室の於江与が弟の国松(徳川忠長)を溺愛している様子を憂慮し、駿府にいた大御所の徳川家康に竹千代を三代将軍に確定させるように直訴した話が知られる。また、大奥の制度を統率して、将軍の権威を背景に老中をも上回る実質的な権力を握る。家光の将軍就任に尽力をつくし、また家光の側室にはすべて自分の息のかかった者を選んでいく。家光は女装、男色趣味があったため、世嗣問題には肝を冷やしたらしい。初期の大奥の体勢を整えたのも彼女である。

また、女性には一切の権利を認めず、男性社会への従属のみを強い、それでいて自分だけは枠の外で全ての権力を掌握した。 そして家光への異常とも思える偏愛それは家光人間形成に大きく影響した。家光が暗君であったのは有名で唯一の徳川存続の彼の功績は子孫を残した事だけなのです。家光が将軍であった時代には「武家諸法度」の改訂や参勤交代、鎖国、などの法令が制定され徳川政権確立への道を歩んでいますが、これは有能な忠臣が居ただけの話しで家光自身は遊興にふけっていただけなのです。家光唯一の功績(子孫を残した)事も春日局に手中にあったと知れば 彼女が徳川政権安泰の礎を作った人物と思えます。1629年には紫衣事件収拾のため、将軍の名代で三条西実条の妹分と称して無位無官の身で朝廷へ参内し、後水尾天皇や徳川和子に拝謁し従三位の位と「春日局」の称号を受ける。1643年に死去、享年64。辞世の句は「西に入る 月を誘い 法をへて 今日ぞ火宅を逃れけるかな」 将軍家の乳母に登用された経緯には京都所司代 板倉勝重が一般公募した話などが伝えられるが、稲葉氏の昇格などから夫・正成の縁を頼ったと考えられている。

JR黒井駅前にあるお福の像

丹波市黒井にある興禅寺はお福の生誕地

江戸幕府によって公認された遊廓・吉原遊廓は浅草の名所である、最初は日本橋の近くにあったが、明暦の大火により、浅草寺裏の日本堤に移転された。多くの男性が浅草寺の雷門から仲見世通りを抜けて浅草寺の仁王門・本堂・護摩堂を立ち寄って北の新吉原へと繰り出したのである。遊郭は男が遊女と遊ぶところであるが、遊郭にいき、料金(揚代という)を支払ったからといってすぐに肌を合わせることはできない。最初は宴席を設けるだけなのである。そして二回目の指名をすることを「裏をかえす」というが、お客はそれでも肌を合わすことはできない。ほとんどの場合は口もきけずに揚代に加えてご祝儀を払うのである。そして3回目の宴席にしてやっと馴染みになれて話せるようになる。ところが、肌を合わせるには遊女に気に入られなければならない。つまり断られて、今までの揚代・祝儀が無駄になることもあるのである。また、馴染みになった客が吉原内で浮気をして他の遊女を指名することはできない。発覚すれば罰が待ち受けていたらしい。そこで、遊女もさるもの・・・男心を巧みに操っては多くの常客を獲得しようとし、客側も上手に遊ぶことによって、自分が「粋」であることを自慢するのである。かくして浅草寺仲見世を代表とする遊郭のまわりには多くの楊枝屋があったのである。当時、新吉原に指折りの遊郭 「海老屋」というのがあった。恐らく海老屋の常客となって通うことが江戸一番の粋な男性ということになったのであろう。

吉原の遊女は年季が明けると裏方に回るか出ていくしかない。その末路はどうなったかというと、私娼と云われる個人営業の遊女になっていく。それは様々な名前で呼ばれ商売の方法も多様であった。比丘尼というのは尼の姿をした遊女のことで、熊野の札を配りながら春を売っていた。比丘尼宿から街に繰り出して、声がかかると相手の家に行ったという。値段は100~200文というから3000円程度。綿摘というのは綿の実で綿製品を作る商売のこと。彼女たちは内職仕事の合間をぬって客をとった。提重とは重箱を持ち、呼ばれた家に行って身を売るというもの。夜になると現れるのは夜鷹と呼ばれて地面に筵を敷いて商売をする最下級の私娼である。そして夜鷹が通った夜間営業のに蕎麦屋を夜鷹蕎麦といった。夜鷹の料金は24文で今の500円程度、客を二人とると稼ぎは48文、当時のかけ蕎麦が16文だったというから、「客二つ つぶして夜鷹 三つ食い」という川柳がはやった。夜鷹の中には武士の妻もいたという。藩の取り潰しなどで浪人になる者も多く止む無くだったようである。夜鷹と並んで最下層の私娼には舟饅頭と云われる遊女もいた。料金はわずか32文で、停泊している船で饅頭を売ると称して男たちに声をかけていた。遊女の末路のすべてが不幸であったわけではなく、遊女を妻に受け入れる見受けという制度があった。元々遊女は自分の意思で遊女になったわけではなく、家庭の事情でなっらことを誰もが知っていたからであろう。

1859年幕府は横浜に外国人にも開かれた港崎遊郭を開設。これはアメリカ総領事ハリスが出した開港の条件のひとつであった。当時一番立派な建物が遊郭であったことから、この遊郭を外国人を迎える迎賓館として使用するとともに、遊女を接待役とした。港崎遊郭の中でも最も有名な妓楼「岩亀楼」が石灯篭として今も残っている。しかし攘夷論が叫ばれるなか、岩亀楼で人気の遊女・喜遊は、どうしても会いたいという外国人を拒み、自ら命を絶ったという。

【教科書には書かれない事実】

・1543 鉄砲伝来

・1579 イエズス会ザビエル漂着@鹿児島

・有馬晴信1567-1612や大友宗麟1530-1587のようなキリシタン大名は、

ポルトガルやスペインのカトリック教会・イエズス会と交流

【交流の目的】 鉄砲などの武器入手

【その見返り】 カトリックへの改宗と人身売買

・改宗を拒む領民は奴隷としてポルトガル商人によって東南アジアに売られていった(約数万人)

・バテレン追放令@1587

秀吉が行った宣教師追放令(宣教師のことをポルトガル語でパーデレ)

【バテレン追放令の要旨:以下参照】

・鉄砲などの宝物と交換に日本人奴隷を船底に押し込め連れ去るのは許しがたい

・キリシタン改宗させた門徒に、神社仏閣を破壊させるのは許しがたい

・宣教師の所業は許しがたく、20日以内に帰国せよ

・日本の伝統宗教の邪魔をしないのであれば問題ない

・入信は自由である

・大名の入信は許可制とする

・大名が農民に対して改宗を強要するのは許さない

・入信を拒む市民を奴隷化して中国、南蛮、朝鮮と売買するのは禁ずる

以上のように極めて常識的な伴天連追放令であるが、日本人には認知されていない。

まさに戦後の自虐教育のひとつである(リベラル歴史観)

二十六聖人殉教地@長崎

・1597年2月5日 豊臣秀吉の命令によって長崎で磔の刑に処された26人のカトリック信者

・処された理由 : バテレン追放令を守らず、人身売買の資金で武器購入、教会建設を行ったからである

立派な教会建立の費用はどこから出ているのか、疑問に持つべきである

・事実の認知度 : ほぼ誰も教育されず、知らず、お気の毒なキリシタン・・・となっている

島原では有名な、「まだれいな」のキリシタン墓碑。正面に干十字「カルワリオ十字紋」が、彫られている。「カルワリオ」とは、イエス・キリストが十字架に架けられた丘の名前で、普通は、「ゴルゴタの丘」といっていますが、ラテン語では「カルワリオ」というそう。

天草四郎時貞は、肥後国のキリシタン大名・小西行長の遺臣・益田好次の子として天草諸島で生まれたという。小西氏の旧臣やキリシタンの間で救世主として擁立された人物で、そのカリスマ性はイエス・キリストが起こした奇跡を参考に創作されたといえる。1637年に勃発した島原の乱では一揆軍の総大将となる。しかし四郎は一揆軍の戦意高揚のために浪人や庄屋たちに利用されていたに過ぎないようだ。当時、一揆軍はすでに廃城となっていた原城に立てこもり、幕府軍の板倉重昌を敗死させたが、最終的には食料も弾薬も尽きて原城は陥落し、一揆軍は幕府軍の総攻撃によって全滅させられた。この時、四郎も原城の本丸にて幕府方の肥後細川藩士・陣佐左衛門に討ち取られたと伝えられる。