(21.10.28経ケ岳より撮影)

日時…22.11.24(水) 天気…日本晴れ 単独

コース&タイム

駐車スペース(370)7:28→八丁谷7:41~7:52→最初の沢徒渉8:02→303P8:35→水場9:00~:06→中山越9:23~:33→ピーク9:51→展望岩9:53~10:00→鞍部10:11~:13→鞍部付近10:25→金泉寺峠10:47~:49→五方面分岐10:52~:55→稜線の分岐11:18→多良岳(国見岳)11:20~:25→分岐→権現峰11:31~:53→五分岐12:14~:19→金泉寺12:24→13:05→西野越13:17→水場14:00~:07→沢と別れ14:12→旧迂回路分岐(640)14:21→八丁谷14:49~:54→駐車スペース15:13

※標高は個人の感想も含みます。

本日歩行図(ご参考)

本日歩行図(ご参考)

早朝の黒木の里から雲を生成する西岳を見上げる

早朝の黒木の里から雲を生成する西岳を見上げる

八丁谷(473)7:41~:52 復路は西野越から標高差約400mをここに下りてきます。

八丁谷(473)7:41~:52 復路は西野越から標高差約400mをここに下りてきます。

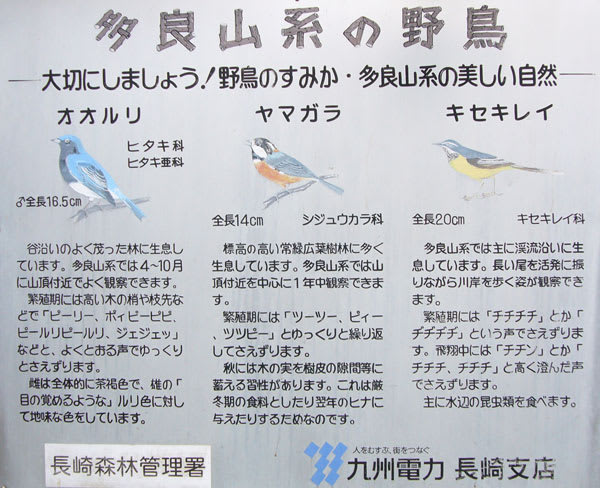

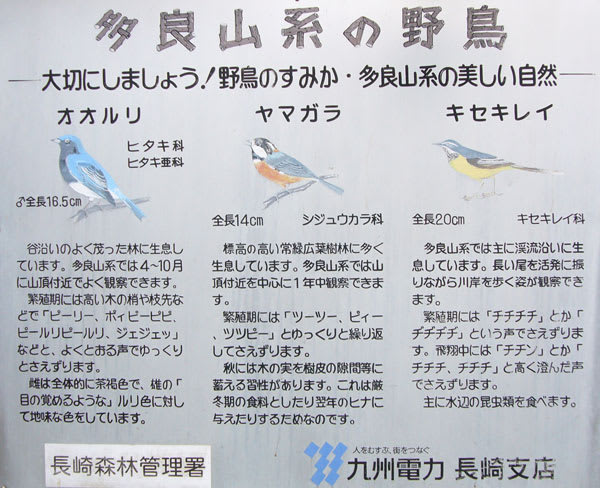

同上に設置せる「多良山系の野鳥」の説明板

同上に設置せる「多良山系の野鳥」の説明板

301P 7:58 これから登山道となる

道標(570)8:26

道標(570)8:26

立入禁止ロープの手前を左へ

立入禁止ロープの手前を左へ

道標 長い間ご苦労様

道標 長い間ご苦労様

303P(582) 8:35

303P(582) 8:35

目印のマーク 8:55

目印のマーク 8:55

水場(685)9:00~:06 喉を冷たい水で潤して元気100倍に。

水場(685)9:00~:06 喉を冷たい水で潤して元気100倍に。

稜線の中山越が見えてきました。

稜線の中山越が見えてきました。

中山越(780)9:23~:33 佐賀県側からの季節風が冷たかった。

中山越(780)9:23~:33 佐賀県側からの季節風が冷たかった。

道標

道標

890m峰の展望岩から経ケ岳に1週間ぶりの挨拶

890m峰の展望岩から経ケ岳に1週間ぶりの挨拶

笹ヶ岳と笹南峰の鞍部(915)10:11~:13

笹ヶ岳と笹南峰の鞍部(915)10:11~:13

西岳東斜面トラバース道から多良岳(国見岳)を見上げる。

西岳東斜面トラバース道から多良岳(国見岳)を見上げる。

五方面分岐(885)10:52~:55

アカガシの大木

チェーンを確実に掴んで慎重に進む。

国見岳、多良岳分岐(992)11:18

県営金泉寺山小屋(屋内)の地図によりますと、左の国見岳は多良岳(996)、右の多良岳は権現峰となっていますので、アップはそのようにさせて頂いております。

多良岳(国見岳)への登山道

多良岳(国見岳)山頂(996)

多良岳(国見岳)山頂から五家原岳方面の展望

多良岳(国見岳)山頂から五家原岳方面の展望

同上から経ケ岳方面の展望

同上から経ケ岳方面の展望

20.5.5滑落事故発生場所 慎重に歩を進める。

権現峰山頂から平成新山方面の展望

権現峰山頂から平成新山方面の展望

金泉寺山小屋玄関の温度計 6.5度を表示していました。

同上に掲示されていた?.8.30付け朝日新聞(佐賀版)の1部

同上に掲示されていた?.8.30付け朝日新聞(佐賀版)の1部

ベテラン登山者と思われる人間(達)が、勝手に登山道を開拓している、道迷いの原因になるのでこのような行為は、即やめるようにと警告している記事です。

ミヤマシキミ

ミヤマシキミ

西野越(870)13:17

下山道(振り返る)

下山道(振り返る)

黒木の里から西岳方面の山々を見上げる(山名は地元の男性に教えて頂きました)

黒木の里から西岳方面の山々を見上げる(山名は地元の男性に教えて頂きました)

帰路 五家原岳方面へ少し入っていつもの場所から経ケ岳に別れを告げる。 “アゥフ.ヴィーダーゼン”

帰路 五家原岳方面へ少し入っていつもの場所から経ケ岳に別れを告げる。 “アゥフ.ヴィーダーゼン”

先週の経ケ岳に続いて今週も多良山系の多良岳に登ってまいりました。

多良岳は長男夫婦と登った5年振りになります(通算3回目)。

チェーンゲート手前の駐車Sに1番乗りの7:12到着、下山時は5台駐車してありました。

支度を整え7:28出発。

金泉寺方面分岐の八丁谷で11分間の休憩後、中山越(ウナギテ沢)へ向っていざ出発です。

このウナギテコースはいくつものの沢を渡り、ゴロ石のコースを遡行しながら、高度を上げるのが特徴といえると思います。 目印等はあるものの見難いのが多いので、下山する時の為に何回も振り返り、状況を目に焼きつけながら(?)中山越に登り上がりました。

北東の冷たい風が容赦なくぶつかってくるので、ものすごく寒さを感じました。暖かいお茶でカツサンドを食べ、元気を取り戻して展望岩がある890mピークに向って9:33出発。

20分で展望岩下に到着。高さ3mはあると思われる大岩によじのぼる。

なんと見事な眺めなことでしょう。右側からあの経ケ岳が迫力満点で迫ってきているではありませんか。 1週間ぶりの挨拶をして多良岳へ向う。 期待していた紅葉は既に終わっていました。

笹ヶ岳の大岩壁の右下をトラバースして笹ヶ岳と笹南峰の鞍部に到着、次は笹南峰と西岳の東斜面をトラバース、金泉寺手前の峠から左折して尾根(初)を進んで、五方面分岐に10:52到着。

ヤブムラサキ、ベニドウダン、ハイノキ、アカガシの大木、コガクウツギ等が自生する登りを23分で稜線(992)に登り上がる。

左折して多良岳(国見岳)へ向う。多良岳からの展望は誠に素晴らしく、経ケ岳方面、五家原岳方面等しばし我を忘れるぐい見事な展望でした。

引返して権現峰(道標は多良岳となっています)へ向う。途中に滑落事故の発生場所がありましたが、「何故ここで」と思いがよぎりました。 オトコヨウゾメ、マンサクの稜線を分岐から5分で権現峰に到着(11:31)。

展望を楽しんでいたら次々に6~7人の方たちが登ってこられた。もちろん挨拶を交わす。

その内の30台なかばと思われる男性から、「初めてこの多良山系に登りました。これから経ケ岳に登りたい、そして経ケ岳からの下りはどのコースがよいか」と質問された。

地図もコンパスも持参していないとのことでしたので、持参していた予備の地形図を差し上げました。地図を見ながら、「初めての下りは西野越コース以外は、迷いやすいので本日は出来れば、経ケ岳は諦めて往路を下山されるほうが良いと思います」と話致しました。

頂上から平成新山等の展望を楽しんだので、金泉寺へ向って下山開始。

金泉寺のテラスをお借りしてランチタイム(本日は無人) ここは風もなく日当たりも良いので、いい気持ちで最高のひと時を過ごすことができました。

西野越、八丁谷、駐車Sへ向って13:05出発、そして駐車Sに15:13無事帰還いたしました。

黒木停留所前で地元男性(65~7歳)に山の名前をお尋ねした後、次のようなお話がありました。 「若い頃西岳一帯の雑木を切り出して、炭焼きをしていました、また炭焼きが全盛期の頃は四国からも来て焼いていました、その後植林をした」等のお話をされていました。

別れ際に「また来てください」と“招待”されました。

こうした見ず知らずの方達との交流が山登りの楽しみのひとつでもあります。

また多良山系に登りたいと考えているところです。

ご覧頂き有難うございました。

日時…22.11.24(水) 天気…日本晴れ 単独

コース&タイム

駐車スペース(370)7:28→八丁谷7:41~7:52→最初の沢徒渉8:02→303P8:35→水場9:00~:06→中山越9:23~:33→ピーク9:51→展望岩9:53~10:00→鞍部10:11~:13→鞍部付近10:25→金泉寺峠10:47~:49→五方面分岐10:52~:55→稜線の分岐11:18→多良岳(国見岳)11:20~:25→分岐→権現峰11:31~:53→五分岐12:14~:19→金泉寺12:24→13:05→西野越13:17→水場14:00~:07→沢と別れ14:12→旧迂回路分岐(640)14:21→八丁谷14:49~:54→駐車スペース15:13

※標高は個人の感想も含みます。

本日歩行図(ご参考)

本日歩行図(ご参考) 早朝の黒木の里から雲を生成する西岳を見上げる

早朝の黒木の里から雲を生成する西岳を見上げる 八丁谷(473)7:41~:52 復路は西野越から標高差約400mをここに下りてきます。

八丁谷(473)7:41~:52 復路は西野越から標高差約400mをここに下りてきます。 同上に設置せる「多良山系の野鳥」の説明板

同上に設置せる「多良山系の野鳥」の説明板

301P 7:58 これから登山道となる

道標(570)8:26

道標(570)8:26 立入禁止ロープの手前を左へ

立入禁止ロープの手前を左へ 道標 長い間ご苦労様

道標 長い間ご苦労様 303P(582) 8:35

303P(582) 8:35 目印のマーク 8:55

目印のマーク 8:55 水場(685)9:00~:06 喉を冷たい水で潤して元気100倍に。

水場(685)9:00~:06 喉を冷たい水で潤して元気100倍に。 稜線の中山越が見えてきました。

稜線の中山越が見えてきました。 中山越(780)9:23~:33 佐賀県側からの季節風が冷たかった。

中山越(780)9:23~:33 佐賀県側からの季節風が冷たかった。 道標

道標 890m峰の展望岩から経ケ岳に1週間ぶりの挨拶

890m峰の展望岩から経ケ岳に1週間ぶりの挨拶 笹ヶ岳と笹南峰の鞍部(915)10:11~:13

笹ヶ岳と笹南峰の鞍部(915)10:11~:13  西岳東斜面トラバース道から多良岳(国見岳)を見上げる。

西岳東斜面トラバース道から多良岳(国見岳)を見上げる。

五方面分岐(885)10:52~:55

アカガシの大木

チェーンを確実に掴んで慎重に進む。

国見岳、多良岳分岐(992)11:18

県営金泉寺山小屋(屋内)の地図によりますと、左の国見岳は多良岳(996)、右の多良岳は権現峰となっていますので、アップはそのようにさせて頂いております。

多良岳(国見岳)への登山道

多良岳(国見岳)山頂(996)

多良岳(国見岳)山頂から五家原岳方面の展望

多良岳(国見岳)山頂から五家原岳方面の展望 同上から経ケ岳方面の展望

同上から経ケ岳方面の展望

20.5.5滑落事故発生場所 慎重に歩を進める。

権現峰山頂から平成新山方面の展望

権現峰山頂から平成新山方面の展望

金泉寺山小屋玄関の温度計 6.5度を表示していました。

同上に掲示されていた?.8.30付け朝日新聞(佐賀版)の1部

同上に掲示されていた?.8.30付け朝日新聞(佐賀版)の1部ベテラン登山者と思われる人間(達)が、勝手に登山道を開拓している、道迷いの原因になるのでこのような行為は、即やめるようにと警告している記事です。

ミヤマシキミ

ミヤマシキミ

西野越(870)13:17

下山道(振り返る)

下山道(振り返る) 黒木の里から西岳方面の山々を見上げる(山名は地元の男性に教えて頂きました)

黒木の里から西岳方面の山々を見上げる(山名は地元の男性に教えて頂きました) 帰路 五家原岳方面へ少し入っていつもの場所から経ケ岳に別れを告げる。 “アゥフ.ヴィーダーゼン”

帰路 五家原岳方面へ少し入っていつもの場所から経ケ岳に別れを告げる。 “アゥフ.ヴィーダーゼン”先週の経ケ岳に続いて今週も多良山系の多良岳に登ってまいりました。

多良岳は長男夫婦と登った5年振りになります(通算3回目)。

チェーンゲート手前の駐車Sに1番乗りの7:12到着、下山時は5台駐車してありました。

支度を整え7:28出発。

金泉寺方面分岐の八丁谷で11分間の休憩後、中山越(ウナギテ沢)へ向っていざ出発です。

このウナギテコースはいくつものの沢を渡り、ゴロ石のコースを遡行しながら、高度を上げるのが特徴といえると思います。 目印等はあるものの見難いのが多いので、下山する時の為に何回も振り返り、状況を目に焼きつけながら(?)中山越に登り上がりました。

北東の冷たい風が容赦なくぶつかってくるので、ものすごく寒さを感じました。暖かいお茶でカツサンドを食べ、元気を取り戻して展望岩がある890mピークに向って9:33出発。

20分で展望岩下に到着。高さ3mはあると思われる大岩によじのぼる。

なんと見事な眺めなことでしょう。右側からあの経ケ岳が迫力満点で迫ってきているではありませんか。 1週間ぶりの挨拶をして多良岳へ向う。 期待していた紅葉は既に終わっていました。

笹ヶ岳の大岩壁の右下をトラバースして笹ヶ岳と笹南峰の鞍部に到着、次は笹南峰と西岳の東斜面をトラバース、金泉寺手前の峠から左折して尾根(初)を進んで、五方面分岐に10:52到着。

ヤブムラサキ、ベニドウダン、ハイノキ、アカガシの大木、コガクウツギ等が自生する登りを23分で稜線(992)に登り上がる。

左折して多良岳(国見岳)へ向う。多良岳からの展望は誠に素晴らしく、経ケ岳方面、五家原岳方面等しばし我を忘れるぐい見事な展望でした。

引返して権現峰(道標は多良岳となっています)へ向う。途中に滑落事故の発生場所がありましたが、「何故ここで」と思いがよぎりました。 オトコヨウゾメ、マンサクの稜線を分岐から5分で権現峰に到着(11:31)。

展望を楽しんでいたら次々に6~7人の方たちが登ってこられた。もちろん挨拶を交わす。

その内の30台なかばと思われる男性から、「初めてこの多良山系に登りました。これから経ケ岳に登りたい、そして経ケ岳からの下りはどのコースがよいか」と質問された。

地図もコンパスも持参していないとのことでしたので、持参していた予備の地形図を差し上げました。地図を見ながら、「初めての下りは西野越コース以外は、迷いやすいので本日は出来れば、経ケ岳は諦めて往路を下山されるほうが良いと思います」と話致しました。

頂上から平成新山等の展望を楽しんだので、金泉寺へ向って下山開始。

金泉寺のテラスをお借りしてランチタイム(本日は無人) ここは風もなく日当たりも良いので、いい気持ちで最高のひと時を過ごすことができました。

西野越、八丁谷、駐車Sへ向って13:05出発、そして駐車Sに15:13無事帰還いたしました。

黒木停留所前で地元男性(65~7歳)に山の名前をお尋ねした後、次のようなお話がありました。 「若い頃西岳一帯の雑木を切り出して、炭焼きをしていました、また炭焼きが全盛期の頃は四国からも来て焼いていました、その後植林をした」等のお話をされていました。

別れ際に「また来てください」と“招待”されました。

こうした見ず知らずの方達との交流が山登りの楽しみのひとつでもあります。

また多良山系に登りたいと考えているところです。

ご覧頂き有難うございました。

トラックバックしちゃいました。

よろしくお願いいたします。

拙いブログにお立寄りくださいまして有難うございました。

のちほどご訪問させて頂きます。

>地図もコンパスも持参していないとのことでしたので、持参していた予備の地形図を差し上げました。地図を見ながら、「初めての下りは西野越コース以外は、迷いやすいので本日は出来れば、経ケ岳は諦めて往路を下山されるほうが良いと思います」と話致しました。

的確なアドバイスをされたと思います

リーフさんの突然のブログ休止に驚き、鍵メールを送りましたが、見てもらっていないようです。とても寂しいですね。

黒髪山の湾洞を御存知でしょうか?日曜日に訪ねましたのでTBで送らせていただきます

今回登ったのは○○本で紹介されている、春日越から35分の国見岳(816)ではなく、標高996mの多良岳(国見岳)でございます。

bambooさんのレポによりますと、道標も整備されているようですので、いつかは登ってみたいと考えているところです。

滑落事故現場を歩くのは事故後初めてでしたので、下はどのようになっているのか覗きましたが、納得致しました。

一歩一歩確実に安全を確かめながら登山することが大切と改めて思いました。

〉的確なアドバイスをされたと思います

有難うございます。 「大払谷、ウナギテ各コースを黒木から登って、経験を積んでから下山に利用」が宜しいのではとも話致しました。「そのようにします」と正直に受け止めて頂きましたので嬉しかったですね。

リーフさんのブログのお休みの件は、大変驚いているところです。再開されるのを楽しみにしているところです。

〉黒髪山の湾洞を御存知でしょうか

松尾先生のご本で紹介されているので、存じてはいましたが、行ったことはありませんでした。

TB有難うございました。