第9回 千本釈迦堂、船岡山 他

今回は、12月7日(木)に13名で京都市上京区の千本釈迦堂、船岡山、他に行きました。 12時30分に阪急西院駅に集合して、市バスで北野天満宮に移動しましたがバスは超満員でした。

今回の見所は、千本釈迦堂の年末の風物詩の大根焚きです。

北野天満宮では 丁度来年の干支の辰の大きい絵馬が飾られていました。

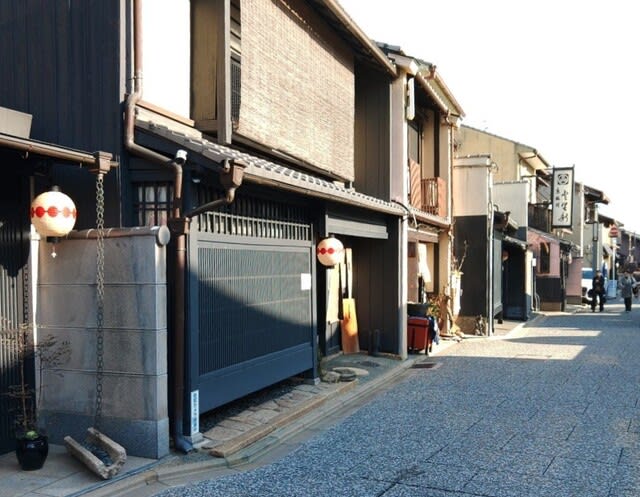

天満宮のすぐ東側に上七軒の歌舞練場があります。京都最古の花街の芸道を継いで春の「北野おどり」、夏のビアガーデンも楽しみです。

天満宮への参道の上七軒には、お茶屋が並び、落ち着いた風情が残っています。

千本釈迦堂の境内で、大根焚きがふるまわれます。 お釈迦様が35歳の時に、12月8日に悟りを開かれたことに因んで、鎌倉時代から続けられています。

大きい大根が3つに甘いお揚げが添えられています。 大根は芯まで味が浸み込んでいて、とても身体が温まります。千円の値打ちはあります。

千本釈迦堂(大報恩寺)の本堂は応仁の乱の戦火にも合わず、京都最古の建造物で国宝です。 おかめ信仰でも有名です。

石像寺には釘抜き地蔵があり、この世の苦の釘を抜いてくれるという信仰があります。これは堂本印象が奉納したモニュメントです。

病気等が治癒した信者は釘と釘抜きのセットをお供えします。

浄光寺の境内には 江戸時代の文人画家の池大雅の墓所があります。蕪村との合作の「十便十宜図」は国宝です。

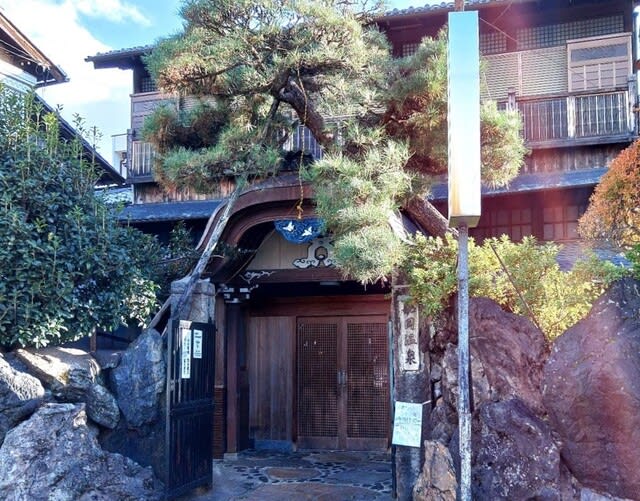

鞍馬口通りに1923(大正12)年建築の船岡温泉があります。 唐破風の玄関で欄間や豪華なタイルで有名ですが、15時からなので、まだ開いていませんでした。

建勲(タケイサオ)神社への参道からは左手に比叡山、右手には大文字山が綺麗に見えます。

明治時代に信長家の子孫が信長をまつる建勲神社を建てました。

船岡山山頂には111.55mの三等三角点があり、公園として整備されています。

船岡山から東に歩き、堀川に出ると紫式部と小野篁の墓所があります。

紫式部はこの付近の紫野にあった蘆山寺で源氏物語を30歳位から書いたとされます。

蘆山寺は秀吉により、現在の京都御苑の東に移築されました。

帰りのバスも超満員でしたが、京都市民の方々の足がこれでは困りますね。