琉球時代は中国との冊封制度の中で中国文化が色濃くあったので、文字についても漢文が中心であったように感じますが、実はそうでは無かったようです。

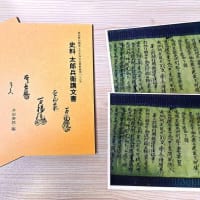

上記写真は首里王府発給の辞令書がです。公式文書である辞令書はひらがなで表記する一方、年号は(万暦35=1605年)中国年号を明治の初期まで用いていました。表記は日本、年号は中国と、その使い分けは当時の琉球の立場を象徴しているかのようですね。

そして国内の文書に漢文はほとんど使われていないようです。では琉球独自の文字があったのか?

実は、琉球国内で広く一般的に使われていたのは日本の「ひらがな」でした。

国王から家臣に出された任命(辞令)書は全て「ひらがな」の草書体で書かれ、中世日本で使われていた「候文(そうろうぶん)」という書き方と同じです。候文とは、文章の最後を「~です。」とするのではなく「~候(そうろう)。」と書く文体のことです。

もちろん琉球から明朝に送る外交文書には全て漢文が使われています。しかし、これは琉球自身が漢文で書くことを選んだのではなくて、当時明朝に外交の使者を送るには、明朝で使われている公文書の様式にのっとった外交文書を書かなくてはならなかったからです。これに違反した場合は、門前払いされてしまいます。だから日本も朝鮮も東南アジアも、明朝に出す外交文書は琉球と同じように漢文です。琉球だけが漢文を使っているということではありません。

古琉球時代につくられた石碑にも「ひらがな」が使われています。

このような事実から、「琉球は日本と同じなんだ」という考えが出てくるかもしれません。しかし、実はそうではありません。「琉球と日本は同じではない」のです。なぜでしょう。

それはまず、中世の日本は公文書で「ひらがな」を使いません。当時の主な公文書に使われていたのは、「和様漢文」という日本風に書かれた漢文。「ひらがな」は「女文字」とも呼ばれ、主にプライベートな文書に使われました。日本ではプライベートで使われる文字を、琉球では国家の公的文書に採用してしまうのです。これは日本とは全くちがうものです。

さらに、琉球の公文書は「ひらがな」で書かれながら、年号に必ず中国年号を使用しています。これは琉球王国が明朝の朝貢国だったからなのですが、日本では国内文書に中国年号を使うことは絶対にありません。また琉球では「ひらがな」を使いながら、日本にはない琉球独特の言葉や表現を使っています。「ひらがな」を知っているだけでは、琉球の文章は、文字そのものは読めても意味はわからないのです。

このように、琉球で日本の「ひらがな」を使っているから「琉球と日本は同じだ」、という結論にはならないことがわかります。それは日本で中国伝来の漢字を使っているから「日本と中国は同じだ」ということにならないのと同じことです。琉球は外から入ってきた文化を採り入れて、自らのものにしてしまった、ということなのですね。

中国と日本に挟まれた長い歴史の中で、琉球は琉球としての文化を構築していったようです。琉球史は本当に興味深いですね。