縄文海進のピークは海抜20mあったとする倉吉住吉神社の案内板は正しいか

1 「縄文海進のピークは6000年前から5000年前であり今より5m前後高かった」というのが通説であるが、倉吉市住吉神社の案内板には「往古この一帯が入江であった頃、海の守護神住吉神社をお祀りして植えた一本の欅の木が大きくなって住吉の船繋ぎの大欅と云って親しまれていた」とある。

1 「縄文海進のピークは6000年前から5000年前であり今より5m前後高かった」というのが通説であるが、倉吉市住吉神社の案内板には「往古この一帯が入江であった頃、海の守護神住吉神社をお祀りして植えた一本の欅の木が大きくなって住吉の船繋ぎの大欅と云って親しまれていた」とある。

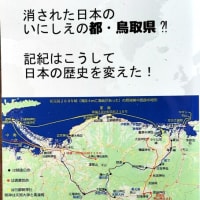

またNews Reader - German my flood map | about | privacy Data provided by NASA にお世話になりますが海抜20mのときに住吉神社の前が入江になります。

海抜4m(紀元前200年頃)の鳥取県中部の地形は笠沙の御前が浮かび上がってくるが、倉吉住吉神社周辺は陸地である。

海抜20mに海面がある鳥取県中部の地形です。これが「この一帯が入江になった」状態であり、住吉神社の前まで入り江になっています。住吉神社は中央下になります。茶臼山と三輪山が島になっています。

住吉神社の部分を拡大したのがこの写真です。この一帯が入江になっています。

住吉神社の前より撮影。交差点より向こうは入江であった。

2 私はこの住吉神社の伝承は正しいと思います。

その結果、縄文前期から縄文中期に到る縄文海進のピークの時(紀元前3500年頃)に海面は今より20m高かったことがわかります。また、紀元前3500年頃に住吉神は船で海上交通をしていた。すでに大陸との行き来をしていたのではないかと思われる。

なぜ通説はピーク時に4m位高かったとするのであろうか。それは、4mの時(紀元前200年頃)に地名を付ける一族が中国から渡来していたからである。彼らは、当時の海岸付近に灘とか穂波とか瀬戸とか津とかの地名を付けた。現在その地名のあるところが、海抜4~5mなので、地名から判断してピークが4~5mであるとした。

3. また、倉吉には縄文人がいて、今に伝承を伝えているということがわかる。近くの北栄町島から縄文前期から縄文晩期に続く遺跡が見つかっているので鳥取県中部には縄文前期(紀元前5000年)から人が住んでいた。

島遺跡発掘調査報告書第2集

http://sitereports.nabunken.go.jp/14048

猿田彦一族は北栄町島にいて土地感があった土着の縄文人であったろうと思われます。天忍穂耳の指示に従って天孫降臨の道案内をした。天忍穂耳は北栄町下神の三輪山に、猿田彦はその下の北栄町松神を拠点としていた。松神(猿田彦の拠点)は北条島(猿田彦一族)の近くである。

2 私はこの住吉神社の伝承は正しいと思います。

その結果、縄文前期から縄文中期に到る縄文海進のピークの時(紀元前3500年頃)に海面は今より20m高かったことがわかります。また、紀元前3500年頃に住吉神は船で海上交通をしていた。すでに大陸との行き来をしていたのではないかと思われる。

なぜ通説はピーク時に4m位高かったとするのであろうか。それは、4mの時(紀元前200年頃)に地名を付ける一族が中国から渡来していたからである。彼らは、当時の海岸付近に灘とか穂波とか瀬戸とか津とかの地名を付けた。現在その地名のあるところが、海抜4~5mなので、地名から判断してピークが4~5mであるとした。

3. また、倉吉には縄文人がいて、今に伝承を伝えているということがわかる。近くの北栄町島から縄文前期から縄文晩期に続く遺跡が見つかっているので鳥取県中部には縄文前期(紀元前5000年)から人が住んでいた。

島遺跡発掘調査報告書第2集

http://sitereports.nabunken.go.jp/14048

猿田彦一族は北栄町島にいて土地感があった土着の縄文人であったろうと思われます。天忍穂耳の指示に従って天孫降臨の道案内をした。天忍穂耳は北栄町下神の三輪山に、猿田彦はその下の北栄町松神を拠点としていた。松神(猿田彦の拠点)は北条島(猿田彦一族)の近くである。