マッチのラベルの蒐集は明治、大正、昭和初期に大流行しました。

見た瞬間 え、新遂社? と思いました。

図書館の本です。

載ってませんでした。

では他の蒐集品を。

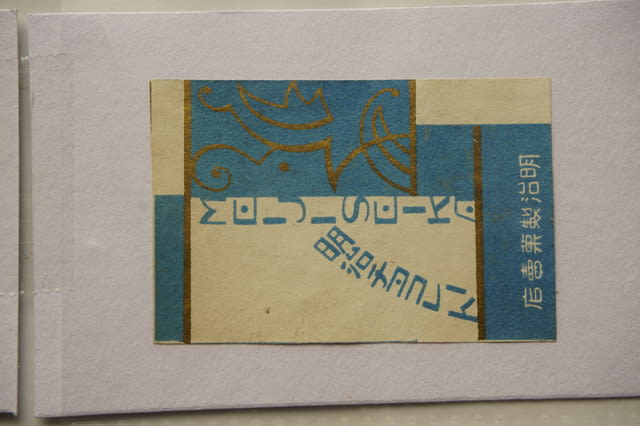

中国への輸出用でしょうか、明治24年3月6日登録、射鹿(沖鹿)。

ラベルの印刷、裏面に糊が塗られています。

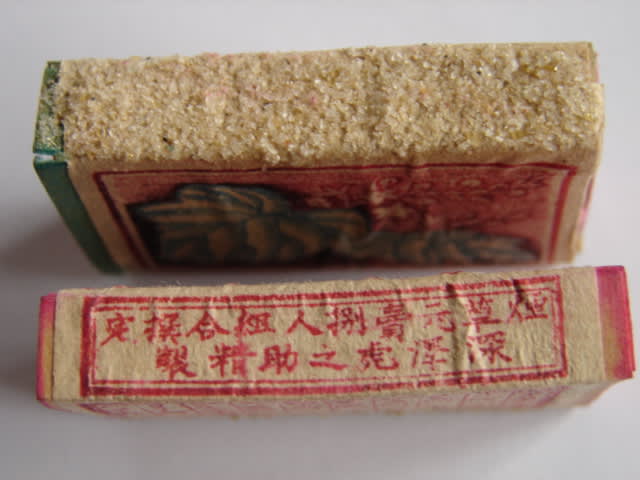

桃(白桃)明治25年2月17日登録。東洋燐寸大同燐寸時代も主要商標として使われ現在に至っています。

三笋(金笋)明治37年2月1日登録卯。

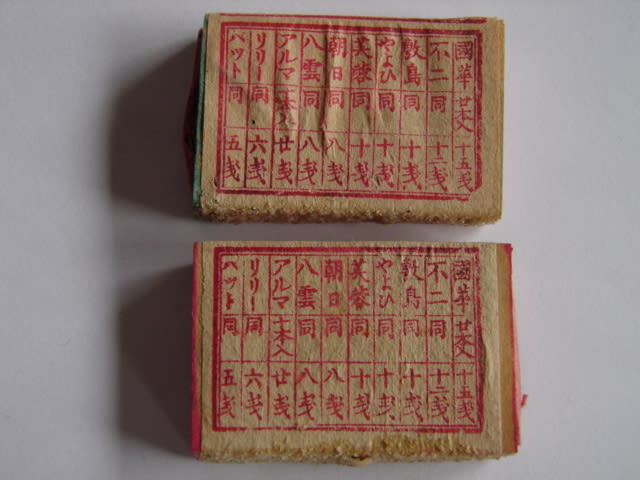

鹿、鶏、明治時代多数。

太鼓獅子 大正7年 岡山中外燐寸。

太鼓陽虎印 大正10年登録

燐票(りんぴょう)は

本票はマッチ会社、販売会社のもので、他には広告票、煙草票、紀念票、コレクター仲間や名刺代わりに発行した個人票に分けられる。

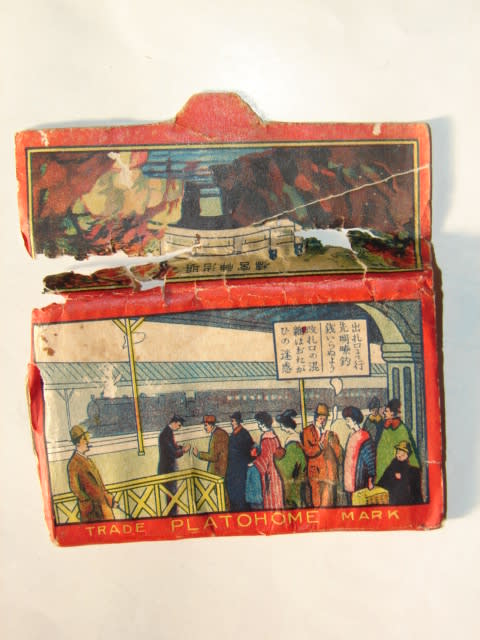

インドやアジア各地に輸出していましたが、中国に工場が出来、日質排斥風潮で年をピークに大正11年には輸出は頭打ちになりました。

ラベルは大正時代からレッテルと呼ばれました。

コレクターで有名なのは福山碧翠(へきすい)本名定次郎という人です。

ちなみに、ギネス1位の吉澤員一氏は世界126ヶ国と交流して74万3512枚、2位のアメリカ人を30万枚引きはなして、平成5年登録されました。

翌平成6年12月31日、90歳で永眠されたと書いてあります。