年々夏の暑さが増してきます。

明治時代の海辺の絵葉書です。

当時の最高気温は30度になっていたでしょうか?

こちらの絵は手書きです。

1912年7月24日、京都から海外へ赴任している子息宛てに送られています。

セレベス島とは現在のインドネシアの一部です。

陛下が御病気の由と書いてあります。陛下とは明治天皇です。

明治天皇は1912年7月30日崩御されました。

すなわち、本日は御命日です。

この美人絵葉書は大正2年の日付けです。

この時代の水着はシマウマと呼ばれました。

年々夏の暑さが増してきます。

明治時代の海辺の絵葉書です。

当時の最高気温は30度になっていたでしょうか?

こちらの絵は手書きです。

1912年7月24日、京都から海外へ赴任している子息宛てに送られています。

セレベス島とは現在のインドネシアの一部です。

陛下が御病気の由と書いてあります。陛下とは明治天皇です。

明治天皇は1912年7月30日崩御されました。

すなわち、本日は御命日です。

この美人絵葉書は大正2年の日付けです。

この時代の水着はシマウマと呼ばれました。

陶器の透かし、高さ10㎝で5㎝角、4面です。

菊の花みたいなのに杉の葉の様な絵付け。

量産で注意散漫だったのか「喉ちんこ」がある。

子供の頃どこかのうどん屋さんで見かけたような、それとも映画の中だったかしら?

主人の独身時代からの持ち物だった、この扇風機。

今は無いサンヨーの製品です。

夏が終わると、解体して拭いて箱に仕舞い込む。

ストーブにも、扇風機にも、子供達の手を近づけて「痛い痛い、噛むよ」「熱い熱い、火傷する」と教えると、カバーしなくてもどの子もケガすることはなかった。

近年古い扇風機が火を吹くというニュースがあった。

今年は特に暑いが、つけっぱなしにする習慣がない我々なので、ドラゴンにならずにいる。

売り場で近年の物を見ると薄っぺらい横顔。

この子はいい横顔しています。

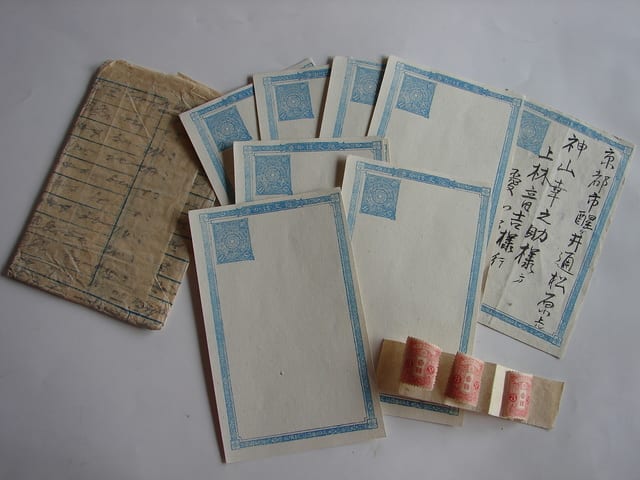

私製はがきの許可がされたのは明治33年(1900年)でした。

たくさんの絵葉書が発売されました。

達磨7枚綴り、手描きの絵葉書として購入しました。

私製はがきは、切手を購入する必要があります。

営業上多くの年賀状を必要とする場合、官製はがきに印刷するのが合理的でしょう。

この中の一枚が正体を現しました。

大正10年の年賀用に印刷したハガキの残りを絵葉書としたものでした。

昭和24年の年末、翌25年(1950)の迎春用に「お年玉くじ付き年賀はがき」が発売されると国民こぞって年中行事になりました。

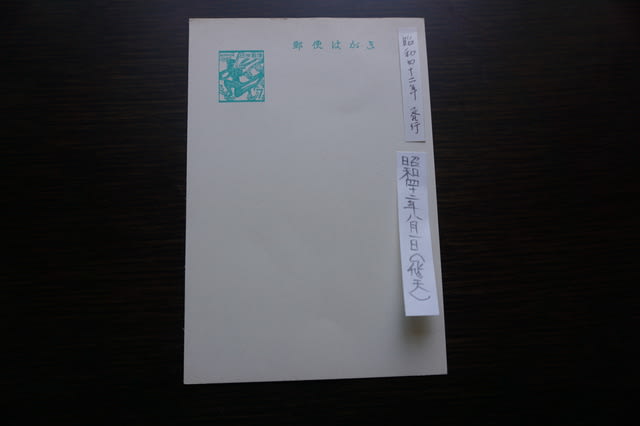

昭和42年(1967)8月1日、デザインが飛天に変わりました。

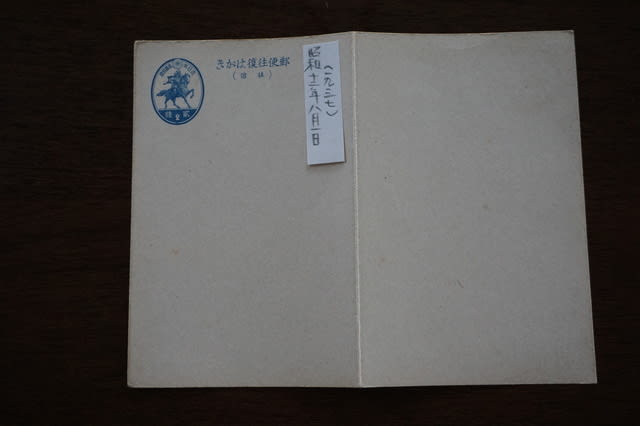

往復はがきです。9月1日発行。

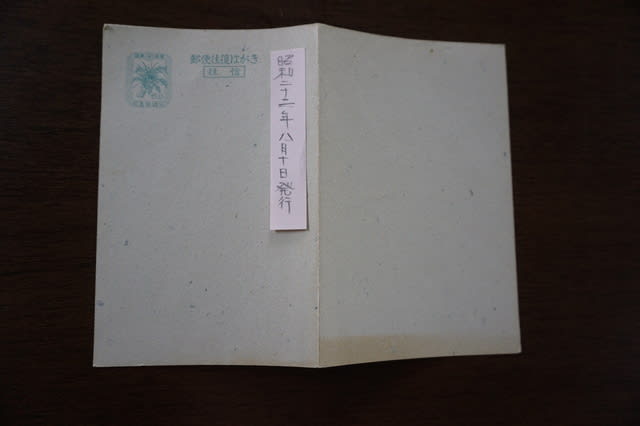

翌、昭和43年(1968)7月1日郵便番号に伴い6月1日発行されました。

昭和44年(1969)には差出人にも郵便番号の記載枠が設けられました。

往復はがきです。返信用は同じ絵で緑のインクです。

昭和47年(1972)2月より、10円になりました。

往復はがきです。

昭和51年(1976)20円になりました。

往復はがきです。

昭和56年(1981)1月30円になりました。

往復はがきです。

昭和56年(1981)4月、40円。

平成元年(1989)4月消費税導入。

平成6年(1994)1月税込み50円。

平成10年(1998)郵便番号4桁に。

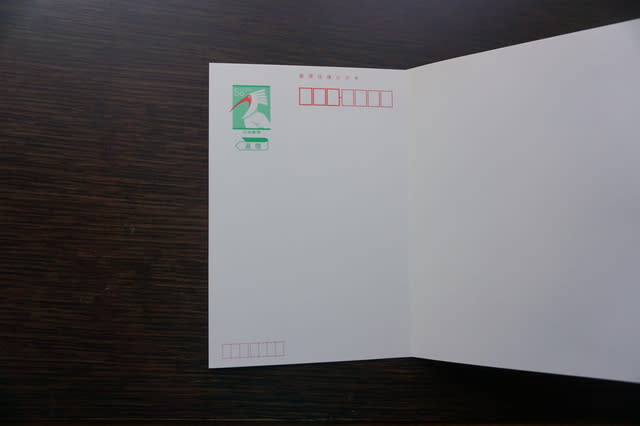

平成12年(2000)2月1日、朱鷺(トキ)発行。

インクジェット紙も出ました。

平成19年(2007)10月1日トキがスズメに変わりました。

平成24年(2012)10月1日、郵政民営化で(株)日本郵便となりました。窓口で戴いた記念はがきです。

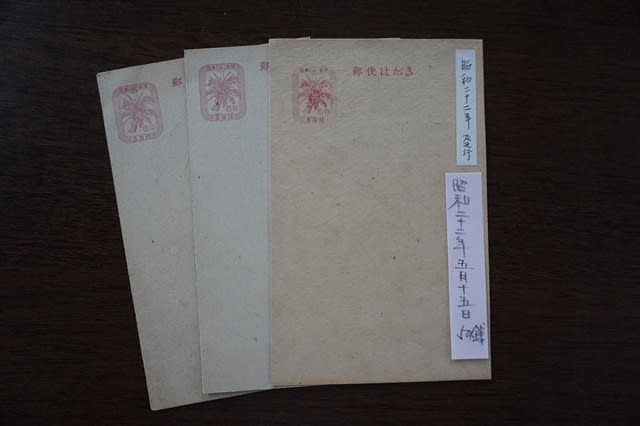

昭和24年(1949)1月10日往復はがきが発売されました。

昭和25年(1950)5月22日、インクの色が変わりました。

昭和26年(1931)12月1日、はがきが5円になりました。

12月15日往復はがきが発行されました。インクの色は往復とも同じです。

昭和29年(1954)6月21日議事堂の角度が変わりました。

翌、昭和30年6月20日往復はがき発行。

昭和36年8月1日料額印面のデザインが法隆寺の夢殿に変わり、同日往復はがきも発行されました。

昭和41年(1967)7月1日、7円になりました。

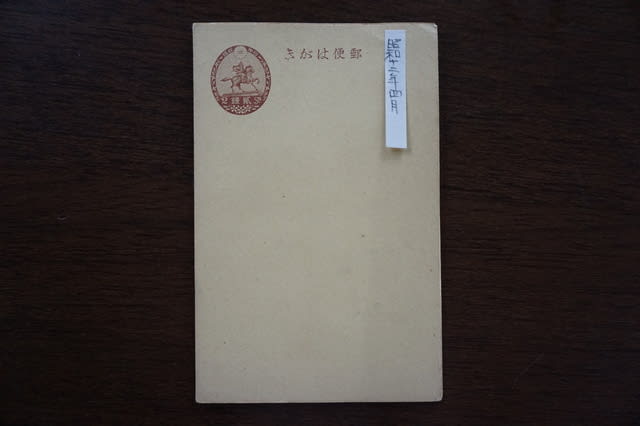

昭和5年(1930) 価格は同じく1銭5厘、デザインを楠公像で発売されました。

昭和8年(1933)2月15日、「はかき」表示が「はがき」に改正されました。

昭和12年(1937)4月1日2銭になりました。

8月1日、枠のデザインが変わりました。

往復はがきです。

昭和19年(1944)5月8日、3銭になりました。

往復はがきです。一度に双方の料額印面を印刷して手間を省いています。

昭和20年(1945)4月1日より5銭となります。はがきは3月31日発行されました。

昭和20年は震災はがきのようにサイズが小さくなりました。

料額印面もサイズ変更されています。

昭和21年(1946)7月20日、桜です。

同年8月25日、3倍に値上がりして15銭になりました。

往復はがきです。

昭和22年(1947)5月15日、料額印面が稲穂の図柄、50銭になりました。

同8月10日発行の往復はがきから、元のサイズに戻りました。

第2次大戦中から戦後にかけて、歴史上例を見ない価格高騰、耐えて乗り切った我慢強い先人たち。

昭和7年6月議院建築本館正面の絵葉書です。

3代目の現在の国会議事堂、前庭はこれからというところでしょうか。

昭和23年(1948)貨幣が改正され、銭以下は使用されなくなり9月10日、はがきは2円、手紙は5円となりました。

国会議事堂のデザインが登場しました。

左は、昭和25年4月20日、郵政記念日制定記念 大坂 のスタンプです。

往復はがきは翌年発売されます、それは次回。

明治32年(1899)1月、手紙3銭 はがき1銭5厘となりました。

明治39年(1906)7月5日発行のはがきです。

明治44年(1911)料額印面に七宝の一つである「分銅」をあしらって、後に分銅はがきと呼ばれました。

往復はがきです。

初期には発信用と表記されたものが、往信の表記に変わりました。

返信用は返信と変わりました。大正11年の日付です。

大正12年(1923)関東大震災、縮小されたはがきが11月15日発行されました。

往復はがきです。往信面。

返信面。

大正14年(1925)5月1日元のサイズの分銅はがきに戻りましたが、下段の逓信省発行、印刷局製造の文字は消えました。

次回から昭和に入ります。

明治16年(1883)1月、現在の様に全国均一料金に決められ、はがきは1銭、手紙は2銭になりました。

左のはがきは、右の1銭はがきを模して、授業で使うために作られたようで、滋賀縣商業學校實習用とあります。

紙は薄いけれど、似せてデザインした教師の想いに感動しました。

明治20年(1887)2月19日 逓信省のマークが〒と決まりました。

明治31年12月1日発行の新デザインの1銭はがきです。

明治32年5月25日料金改正により、手紙3銭、はがき1銭5厘となりました。

こんなものも発見しました。裁断がズレていますが。

こちらも、はがきに似せてあります。

枠に「作文はかき」料額印面には菊の御紋を避けてデザインして「大日本生徒用紙」

大日本帝国學校用紙と印字されています。

家族の誰かが下書きに使ったのでしょうか?

反古を利用した手製封筒に入っていました。

同封されていた切手は手紙用の3銭のものでした。