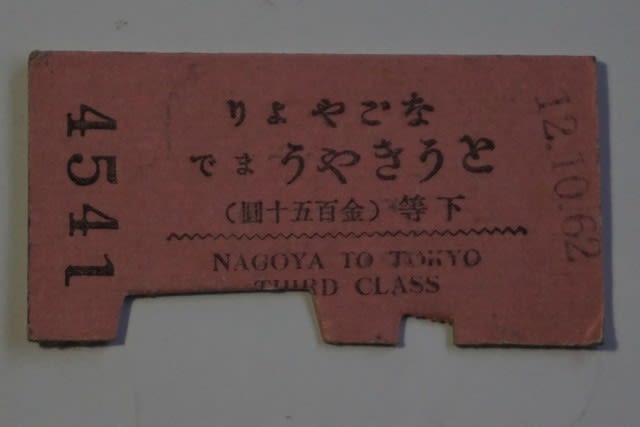

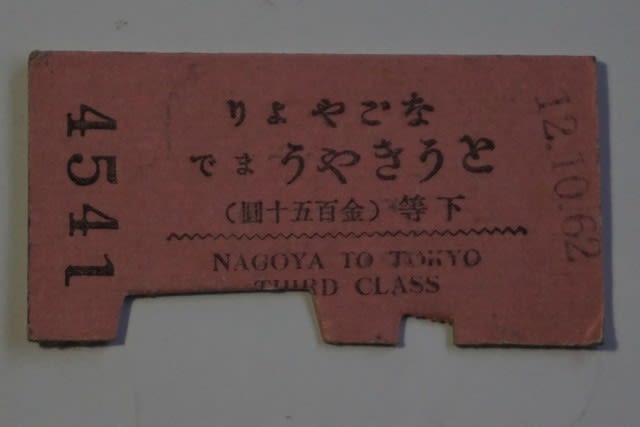

こんなの要る? と主人から見せられた。

なんで持ってるの? 昔、名古屋にいたから?

なんで持ってるのかわからんがずっと定期券入れの奥に入っていた。

名古屋より東京まで、下等、金百五十圓。

調べてみると、どうやら明治時代らしいく、下等は、なみ等だって。

しかし、日付が明治12年10月62日って有り得ない。

鋏痕(きょうこん=改札でパチンと切る鋏)が大きい、名古屋ってこんな形?

鉄道規則堅く守るべき者也だって。

現代の定期券や切符にも、痴漢行わざる者也と書いておけば、どうじゃろかい。

こんなの要る? と主人から見せられた。

なんで持ってるの? 昔、名古屋にいたから?

なんで持ってるのかわからんがずっと定期券入れの奥に入っていた。

名古屋より東京まで、下等、金百五十圓。

調べてみると、どうやら明治時代らしいく、下等は、なみ等だって。

しかし、日付が明治12年10月62日って有り得ない。

鋏痕(きょうこん=改札でパチンと切る鋏)が大きい、名古屋ってこんな形?

鉄道規則堅く守るべき者也だって。

現代の定期券や切符にも、痴漢行わざる者也と書いておけば、どうじゃろかい。

大正11年4月12日、英国皇太子殿下御来遊 奉迎花電車の絵はがきです。

何枚組か不明ですが、4枚入っていました。

4月12日より5月9日まで。

後のエドワード8世。離婚歴のあるアメリカの平民女性との恋で、300余日で退位「世紀の恋」として有名だそうです。

他からも紀念絵葉書が出ています。

お召艦「レノーン号」がスエズ海峡通過。艦上の御閲兵。

赤坂離宮。

大正時代に入ると、祝賀行事に頻繁に花電車が登場するようになりました。

大正3年11月7日、青島(ちんたお)陥落祝賀花電車。

11月ですから、上の桜の花も飾りです。

はがきは3枚の紙を重ねてあるようで、風化して糊ががはがれました。

大正5年11月3日 立太子式奉祝花電車。

立太子の礼とは、皇太子と宣明する皇室の儀式です。

迪宮裕仁親王(後の昭和天皇)の立太子礼です。満15歳でした。

萬歳号の絵はがきが、2つの製作所から発行されています。

下段の方の製作所は他にもう一枚残っています。

奉祝号。

因みに、後の大正天皇 明宮嘉仁親王 明治22年11月3日、満10歳。

今上天皇(平成)継宮明仁親王 昭和7年11月10日、満18歳。

5月に天皇になられる皇太子さまは平成3年2月23日、満31歳だったそうです。

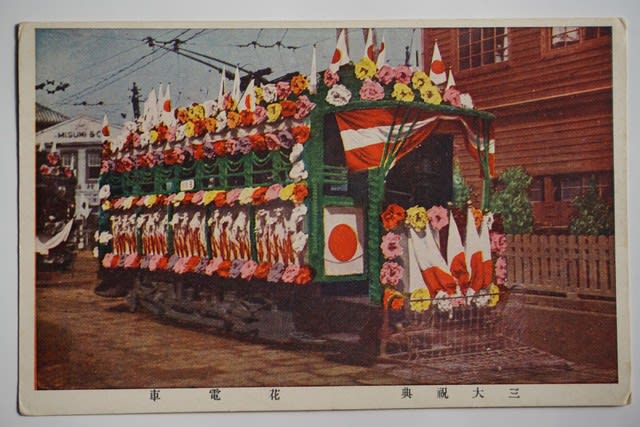

こちらは東京市三大祝典花電車。

三大祝典とは、皇太子成年式・遷都50年・東京市制30年で大正8年4月~5月だったとか。

絵はがきはこれ一枚ですが、後ろから違うのが来ています、最低でも3車両はあったでしょう。

以後は地方自治体でも催され、絵はがきがたくさん発行され、バラバラで出てきますから、私の所蔵品とダブらないようにしなければなりません。

大捷當夜の電車とあります。

大捷とは大勝利の意味で、明治38年日露戦争の勝利を祝っての、花電車で、おそらく我が国最初の物だと思います。

東京では明治36年、鉄道馬車から路面電車になりました。

野戦第三師団から故郷の父と弟宛てに出された軍事郵便です。

野戦局印と、内地で受け取って配達する局の印がありますが、切手が貼ってありません。

明治27年6月14日、勅令67号 軍事郵便取扱細則で、兵士は無料と決められていました。

江戸時代以降明治になっても労咳(ろうがい)と呼ばれていた結核は不治の病と恐れられていました。徳富蘆花の小説「不如帰」は、労咳を患う夫人がテーマで大流行しました。

その絵はがきです。

片岡中将の娘、浪子は結核を患い、嫁ぎ先の川島家から離縁され、夫 川島武男少将を思いながら亡くなりました。

このシリーズが何枚組で、出されたかわかりませんが、後日出されたこちらには、ストーリー順に番号がついていたようです。

浪子の墓前で浪子の父と武男。これが最後の一枚のようです。

落書きがあるのも、流行の凄さがわかります。

これによって結核とロマンが相まって、変わった現象が起こったようです。

樋口一葉、滝廉太郎、石川啄木、宮沢賢治、正岡子規、他、多くの若い人が結核で早世された由。

宝くじ11の続きで、昭和29年東京都のくじです。

一等賞金は200万円です。

右の雪だるまの絵ら昭和30年です。

昭和33年の東北自治で、受託銀行は七十七銀行、福島、岩手、青森、秋田、山形、宮城の各県です。

一等賞金は100万円です。

紙のサイズが、少し大きくなっています。

県名の順がマチマチなのはなぜでしょうか?

宝くじ10の東京都のチラシよりずっと前のくじを入手しました。

昭和24年第11回東京都復興宝くじです。

學校復興資金のために発行しますとあり、12月10日が抽選日で一等100万円です。

戦後の復興に大変な時期のようです。

昭和25年6月、十日くじの意味は不明ですが、六三制の学校整備の資金のためにと、

横浜市も道路復興のため昭和25年秋、一等50万円です。

こちらも六三制の整備のために、

東京都制10周年のくじも、六三制の学校整備のためと。

昭和29年、第44(100万円)・45(200万円)・46(100万円)一等賞金額がちがいます。

47・48・49 こちらは、すべて一等賞金200万円です。

庭に床几を出して緋毛氈をかけて、その上に乗って。

「お姉さま、はやく」

最初、母子かと思いましたが、着物の袂が長い、簪(かんざし)を前頭に刺しているので、姉妹と思われます。

いたずらして、ひげを書いています。消しゴムでこすっても当然ダメでした。

落書きのひげは、これが定番ですネ。

こちらは、滑稽忠臣蔵ですって。

山くじらとは、イノシシの肉だそううです。

架空のお話、お軽勘平。

明治に入ると、博覧会や共進会が頻繁に開催されました。

共進会とは、博覧会の小さなもので展示品評会です。

明治39年(1906)9~12月日露戦争の戦勝の凱旋記念として行われました。

元農商務次官の前田正名(まえだまさな)が明治27年(1894)織物・金属器・紙製品・陶磁器・雑貨類の5つの製造販売奨励のための品評会を計画したが、敷物と彫刻の2つを加えて五二会となりました。

裏面に紀念スタンプがあります。

絵はがきは16種類あったそうです。

同じ年の日付で記念スタンプに牛の顔があり、よく似た絵はがきです。

農作物の関係の展示会のようです。

大正天皇の大婚は明治33年(1900年)5月10日でした。

東京松響堂製とある絵葉書です。

絵はがきの表面に通信文を2分の1記載が許可されたのは大正7年(1918年)4月でしたので、それi以後の発行です。

後の昭和天皇、皇太子(東宮)様のお写真は無く東宮御所、ちなみに当時は

迪の宮裕仁(みちのみやひろひと)でいらした。明治34年(1901)-昭和64年(1989)

写真は、

淳宮雍仁(あつのみややすひと)明治35年(1902)-昭和28年(1953)秩父宮殿下。

光宮宜仁(てるのみやのぶひと)明治38年(1905)-昭和62年(1987)高松宮殿下。

着物姿は、

澄宮崇仁(すみのみやたかひと)大正4年(1916)-平成28年(2016)三笠宮殿下。

宮内庁の許可をいただいて出されたのでしょうと思いました。