明治9年(1876)には半銭が五厘の表記となりデザインも変わりサイズも大きくなりました。

左の一銭はがきは年賀状に、裏面中央に「謹賀新年」のみです。

右から、明治7年、8年、9年、一銭はがきの比較です。

明治18年(1885年)1月1日往復はがきが発行されました。

往復2枚つづりで、料金は発送者が負担し、相手に返事をもらう。

とても便利ではないか。

しかし、世間へ周知されるのにどのくらいかかったでしょうか?

このはがきの消印は明治31年です。

明治9年(1876)には半銭が五厘の表記となりデザインも変わりサイズも大きくなりました。

左の一銭はがきは年賀状に、裏面中央に「謹賀新年」のみです。

右から、明治7年、8年、9年、一銭はがきの比較です。

明治18年(1885年)1月1日往復はがきが発行されました。

往復2枚つづりで、料金は発送者が負担し、相手に返事をもらう。

とても便利ではないか。

しかし、世間へ周知されるのにどのくらいかかったでしょうか?

このはがきの消印は明治31年です。

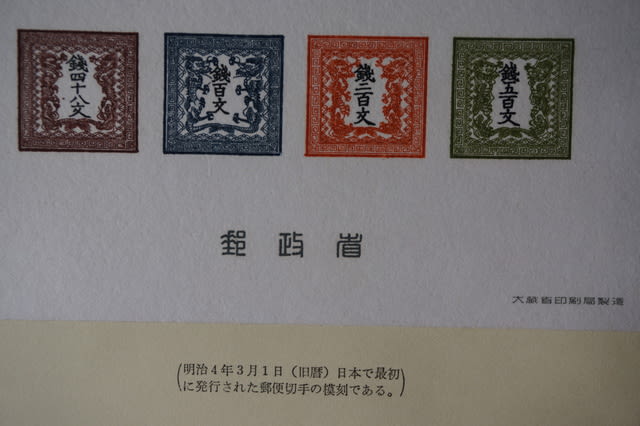

1871年(明治4年)4月20日(旧3月11日)の新聞に郵政創業が布告されました。

旧3月1日「雷紋輪郭内に双竜」の初めての切手が発行されました。

左から48文、100文、200文500文の4種です。

明治6年(1873)封書については、重さは2匁(75g)以下、2銭、市内1銭とされました。

明治6年12月1日、1銭と半銭(市内)の最初のはがきが発行されました。

薄い紙の2つ折りで、表を第一面、開いた右側第二面は無地、左側第三面には輪郭及び5行の罫線、裏の第四面は無地でした。

半銭と1銭の第一面です。

郵政博物館のホームページの画像を引用しますと。

同じ明治6年12月、改正されました・

第一面、料額印面の下に「郵便はかき印紙」の文字が加えられ、開いて第二面に注意事項が書き加えられました。

半銭と1銭です。

料額印面には、どちらにも明治5年7月20日(1銭)、9月(半銭)発行の切手のデザインが用いられていました。

翌、明治7年4月1日、料額印面の「郵便切手」の文字を「郵便はかき」に変え、料額印面下の郵便はかき印紙の文字が消されました。

私の所蔵品は明治7年発行の物から始まります。

二面の説明書きはそのままです。

明治8年、硬い紙の製造技術が実り現在のハガキの形になりました。

左下の四角い囲みには、表面には宛名のみ、通信文は裏面にとの指示がされています。

「はがき」は当初「はかき」でした。

この頃になると国民に周知されるようになったようです。

インクびん、ニッキ水やラムネのびんを集めていた時、何気なく買った。

ホヤの先まで、高さ52㎝の質素な卓上ランプです。

何かを買った時、これもあげるよといただいた記憶があります。

10㎝×12㎝の敷物?

若い日、デパートの骨董市で買ったと思いますが、なぜ買ったのか覚えていません。

コーヒーにミルクを注ぐピッチャー? もしかして西洋アンティークかも

高さ9㎝です。

蓋が必要なのでしょうか、蓋のつまみまでの高さは13㎝です。

直径10センチのプレス皿です。

小さい逆三角につないで大きい△の中にSの文字。その下にSEISHIO SHAと印字されています。

縁の分厚いグラスです、高さ8,5㎝です。

底の中央はガラスをちぎったような仕上げで、明治大正の特徴です。

高さ22㎝の花瓶です。

こちらの底も同様の仕上げです。

明治天皇、皇后の絵葉書です。

石附きという手法の絵葉書で砂がちりばめられています、少し傾けてみます。

裏面です。

大正天皇、皇后の即位式の絵葉書です。

裏面です。記念切手、記念スタンプが押されています。

昭和天皇と皇后陛下は絵葉書ではなくお写真です。

どなたかのアルバムに貼られていたらしいです。

絵はがきサイズですので、絵葉書集めで紛れ込んでいたのか記憶が定かではありません。