ラムネはレモネードが語源で、炭酸水にレモンを加えたといわれています。

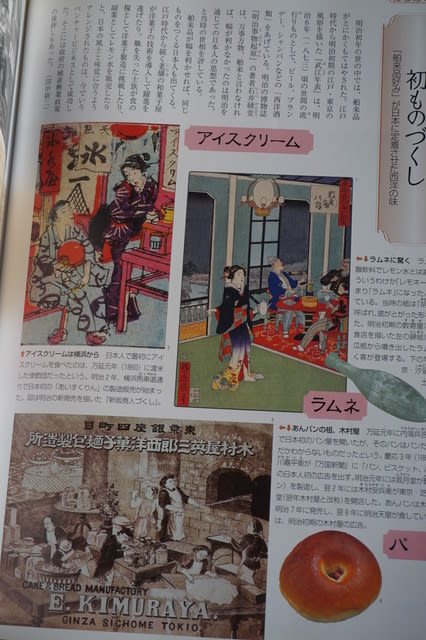

この本にモノの初めを描いた浮世絵があり、ラムネも載っています。

渡来したラムネのビンは胡瓜の形をしていました。

栓がコルクだったからです。 ワインを倒すのと同様の意味ですが、元々立てない形で説明は不要です。

レストランでテーブルについた男性が、

ラムネの栓を抜きますと、隣の男性客に飛び散りました。

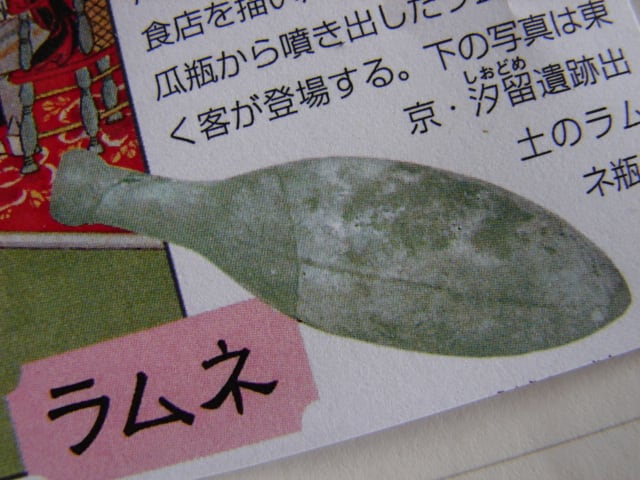

汐留遺跡から発掘のビンです。

胡瓜型のビンは1814年ウィリアム・ハミルトンが特許を取得して、ハミルトンボトルともよばれました。

1871年(明治4年)中国人の蓮昌泰が、東京築地でラムネの製造を開始しました。

1872年(明治5年)イギリスのハイラム・コッドによって、ガラス玉で内側から栓をするラムネびんが発明されました。ゴッドボトルです。

1880年(明治13年)東京浅草に鈴木音吉が洋水舎を設立しラムネを製造する。

1883年(明治16年)東京・京橋で岩崎竜次郎が外国人の注文によりラムネの玉入りビンを初めて作る。

1888年(明治21年)頃にはハミルトンボトルはすたれました。

サイダーはシードル(リンゴ酒)が語源だそうです。

1886年(明治19年)コレラが大流行すると、炭酸水を飲んでいればコレラにかからないとの記事が、毎日新聞に載ったそうです。

1904年(明治37年)サイダーは王冠、ラムネはガラス玉と区別されるようになりました。

ビンに充填する機械など起業資金額の違いで、販売ルートがレストランと駄菓子屋とに分かれたそうです。

ビー玉遊びにラムネ玉が登場するのは明治30年頃と言われています。

蒐集品で、どれが古いかはよくわかりません。

高さ14㎝直径4㎝です。

同じサイズの透明な方には底近くの周囲に4個ビー玉留めのくぼみがあります。

ラムネの球が底に落ちています。ビン博士の庄司太一先生は「ビン底ラムネ」と命名されていました。

上の透明ビンと同じデザインでサイズが大きい方は高さ17cm×直径4,2cmです。

高さ19㎝直径4㎝。色違いで、玉止めの窪みは上の周囲に4個ありビン底ラムネです。

こちらもビン底ですが、玉留めがありません。サイズは19㎝です。

左は玉が木製で水を入れたら浮きました。

高さ19㎝直径5㎝です。ビンは製造元に返却する方式ですので、製造元も刻印があります。

丸亀 石川専用。裏にニコニコと書いてあります。

銀行家の牧野元次郎が明治37年頃はじめた「ニコニコ主義」、ニコニコ貯金はじめ一世を風靡しました。それにあやかったエンボスなのかもしれません。

明治の末から大正時代のものかと推測します。

19cm×5cm、サイズが一定になりました。

七星と商標登録してあります。星が六角形で六星、中央に一星です。

裏側には、此容器他二使用又ハ賣買ヲ禁ズ。

岡山 山陽

UEJIMA SEIBIN OSAKA JAPAN うえじま製瓶 でしょうか。星☆が付いています。

そちら様の社名入りのシールを貼ってください、とでもいうような。

文字を焼き付けました。

日の丸ラムネ、ビタミンC入り

裏に、森川飲料、名古屋市中村区。

星は人気の様です。星の中央に 正 。

裏側には非賣品と。

ビー玉の玉留め法やビンの色はだいたいこの3種類です。

ラムネのビンはリサイクルでした。拾った物でもお店に持参するとお金をもらえました。

何処の国の物なのか外国製はエンボスがいっぱいです。

玉留めの形が独特です。

小さい方には THE CODD BOTTLE

大きい方22㎝ TRADE MARK MATTHEW ・PDMERET・LIMITED ALBON WORKS BORT

大きい方は24㎝です。

LEE&GREEN L TD

SLEAFDRD & SPALDING イギリス製?

小さい方が普通のサイズです。犬のエンボスがあります。

EP SHAW COOMP 犬 LIMITED WAKEFIELD

ついに、きゅうり瓶!

キュウリ瓶には、何度か出会いました。

業者は「珍しいでしょう」と言って高額でしたが、違和感がぬぐえませんでした。

木箱に藁くずのクッションをして数本入っていました。

浮世絵の写しをもらいました。

コレだコレ、土中に埋まっていた証に銀化している。(長期、土に埋もれていると起こる現象)

全長24㎝。

なかなか出会えなくて、こんなのを入手していました。

比較。