引き出しの隅に何じゃ?

今年は暖冬だから早くから出る?カエル君。

蛇が来たからこわいので、帽子をかぶってカバ。

誰かに頂いたらしいが、記憶が無い。

引き出しの隅に何じゃ?

今年は暖冬だから早くから出る?カエル君。

蛇が来たからこわいので、帽子をかぶってカバ。

誰かに頂いたらしいが、記憶が無い。

若いころ会社の社員旅行で城崎温泉へ行きました。

土産物店に但馬牛と書かれて、一頭だけ「わら細工」の牛が棚に置かれていました。

どんど焼きの前日になると祖父がわらで馬を作って、「尻尾を焼いてもらえ」と言っていました。

それに比べて、とても立派だと感心して買いました。

祖父は私が36歳の時逝きました。

ひ孫を連れて里帰りした折もこの牛の事は話しませんでした。

数年前久しぶりに見ると、風化して崩れていて捨てようとして、消えかかった特許番号を発見しました。

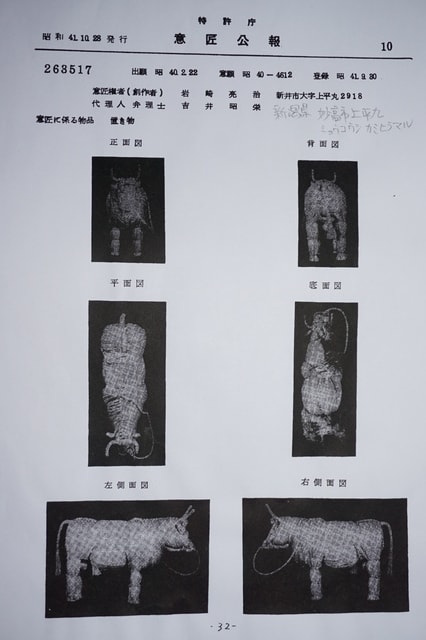

特許庁のホームページから。

昭和40年2月22日出願、昭和41年9月30日登録。

意匠権者 岩崎亮治 新井市大字上平丸2918 現在 新潟県妙高市上平丸です。

なんだ、但馬牛では無かったのか。

都市部のNHKは、売店で売っていたんだなー。

露店で発見した絵はがきです。

他にもあったんでしょうが、見たことはありません。

同じ仕掛けの2つの徳利です。

徳利の肩に丸っこい金色の立体的な鳥が乗っかっているものは何度か見かけ、同じ仕掛けだろうと思ったものでした。

同じ新案特許番号です。

使うつもりはありません。乾かすのに時間がかかりそうだから。

昔の人は粋だね~

奥座敷で、雪のしんしんと降る庭を、雪見障子越しに眺めつつ、差し向かいでこたつに入って、お酒を酌み交わす。

お酒を注ぐと徳利から鶯の声がするのですよ。

音の大きさの違いは、穴の大きさの違いでしょうか?

特許庁のホームページで検索する。

ウグイス壺

大正2年12月16日出願

大正4年6月7日登録

考案者と実用新案権者が違うのはどういう事でしょうか、分かりません。

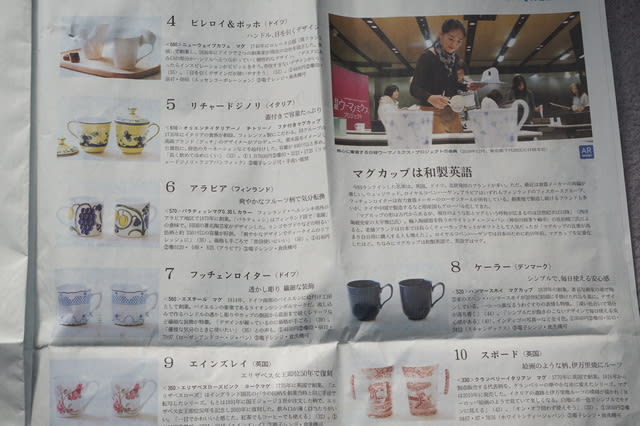

今朝の日経新聞の土曜日別冊プラス1の「何でもランキング」はマグでした。

マグカップは和製英語でマグが正しいと書いてあります。

バブル期の頃、きれいなカップが人気でした。

デパートも、スーパーも直輸入店なども開店していました。

スーパーのブランドコーナーの一角に磁器も置かれていました。

デンマークのヘレンドのカップ&ソーサー「インドの花」を購入。

カップの中の絵が違うのではと思いました。

番号が違う?

この謎が解けたのは3年後くらいでした。

デパートのイベント会場で海外のブランド陶器に絵付けする職人、ワイングラスに水を伴ってグラインダーで風景を彫り込む職人の技術を垣間見た。

真っ白い皿に、何の手本もなしにスラスラとバラの花や枝を書き込んでいく。

透明なグラスにも何も見ないでぐるりに森や林が掘り進められ、ぐるりと一周するとピタっと絵がつながった。

その各々の技術に度肝を抜かれた。

このインドの花も全て手書きで、ライセンスを取得した絵描きでなければそのブランドの仕事に就けないのだと本で読んで、同じものを書いても人によって少しは違いが出るのだと知った。

旧家の箱入りの古九谷の20客揃いの手書きのお皿、そのマチマチさ、花の位置や数が一枚づつ違うのを露店で見たことを思い出すのでした。

ドイツのマイセンのカップ&ソーサーです。

2001年はテディベアが生まれて100年で「イヤーズベアー」と呼ばれていました。

日本向けに特別に作られたという、ドイツのベアーよりかわいい顔のホワイトベアーとこのカップがトランクに入ったセットでデパートに並んでいるのを見ました。

思いがけず、娘宛にそれがプレゼントとして送られて来て、カップだけ私にくれました。

ヘレンドの「トゥッピー二の角笛」です。

ミニアチュール(細密画)の代表作と言われ、1870年代から続く作品で、ペルシャ皇帝に献上した記録が残ると言われています。

4回の焼成という手の込んだ作品です。

色によって焼成温度が違うためだそうです。

バブル期だったので、デパートはめちゃくちゃ高かった。

今は跡形もなき京都の直輸入店では、いくらか安いので思い切って買いました。

昭和61年頃(1986年)ごろだったと思いますが、出かけたついでに寄った大阪のデパートでした。

1876年アメリカ建国100年、フィラデルフィア万博に出品した有田焼の香蘭社の作品。

受注生産との事で1客注文。翌年代引きで受け取りました。

いかにも日本らしい柄。

お皿が平たいからコーヒーカップでしょうか?

カップ&ソーサーは、カップの熱い紅茶をソーサーに移して飲む風習があるのだそうです。

五代佐藤走破81歳の作品やはりコーヒー用です。中国の敦煌の天女だそうです。

箱書きは息子の六代走破だとの事でした。

マグです。有田のブランド、香蘭社と深川製磁です。

蓋つき。

ホテルに出店していた委託販売の九州出身の奥さんから閉店の案内状が来たので行きました。

「わし、青鬼?」と主人。

「あんた、赤鬼、OO(息子)青鬼」

所帯を持って出て行ってから青鬼は暇にしている。

こんなでかいマグは男物。

小学生の頃の娘のおけいこごとの先生から、お中元のお返しでいただきました。

転勤の手伝いで行くと、要らん捨ててと娘。捨てずにしまっている。紅茶を濾す中カップがあります。

Sinzi Katoh

有名作家でした。ホームページから拝借しました。

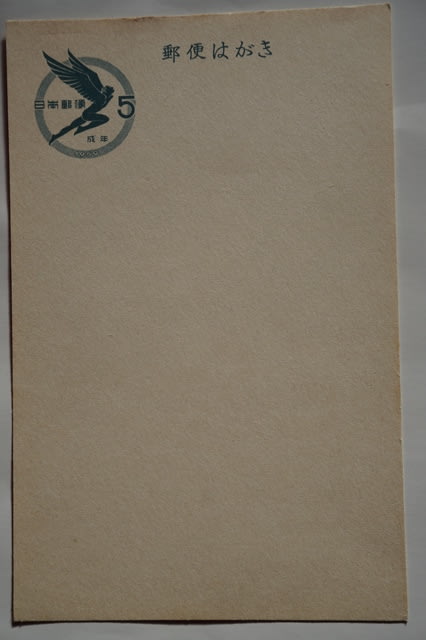

1948年(昭和23年)1月15日を成人の日と制定されました。

2000年ハッピーマンデイで1月第2月曜日となりました。

今年は今日です。

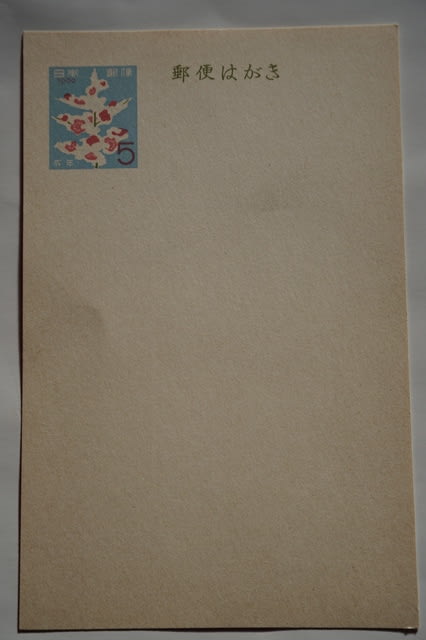

官製特殊はがきとして、料額印面に成人の日のデザインがなされたものが発売されました。

1959年(昭和34年)飛び立つ若人

1960年(昭和35年)寒梅に雪

1961年(昭和36年)成年の横顔。

1962年(昭和37年)若駒。

この前後に発売されていたかどうかはわかりません。

ちなみに、娘はハッピーマンデイになってからでしたが、成人を前に大学のサークルで描いた「羽化」というタイトルの油絵です。

花巻温泉発行。

図の横と下の文字が風化して消えそうなので別紙に書き留めています。

抜粋です。

昭和6年2月11日 財団法人生活改良同盟表彰。

大阪毎日・東京日日料新聞社主催 日本新八景投票 最高點(てん)20,120,488點

国民新聞社主催全国温泉16佳選投票最高位867,862點

花巻温泉の魅力を著名人が語り、短歌も載せてあります。

その著名人は、南部嚴子 九条武子 巌谷小波です。

私製はがきが許可されたのは、明治33年9月です。

私製絵はがきの許可は、同年の翌10月で、こちらの方が目立っています。

官製通常はがきを注視している中で、私製の通常はがきもありました。

料額印面(切手を貼る場所)の中央に日ノ丸とあります。

官製はがきを買えばそのまま投函できるのに、はがき代+切手代では意味なかったかも知れません。

金子常光画 横須賀市。

昭和6年11月15日 横須賀市、横須賀商工会義所発行。

裏面には景勝地と、軍港及び紀念軍艦「三笠」の観覧の時間、料金などの説明があります。

明治33年9月 私製はがき、翌10月には私製絵はがきの発行も許可されました。

切手を貼って出すのですから、逓信省はかえって売り上げが上がったのではでは?

少し変わった年賀状です。

慰問絵葉書として300枚、加瀬清七が寄贈したと記されています。

寄贈先は軍部へでしょうか。

普通はがきとしても使えますが、戦地の部隊から兵隊さんが内地(日本国内)へ、年賀状として使用しています。

日露戦争の勝利の喜び、征露紀念はかきと記されていて、明治39年の正月です。この時代は「はかき」です。

一月元旦はちとまずい。元旦とは一月一日の事ですから、明治39年元旦と書くべき。

軍事郵便の規約で兵士は無料なので消印のみです。