母亡きあと「死にたい」と言っていた父。

一人暮らしに慣れ「だって、死なんだもん」とデイサービスで「ぬりえ」させられて、鴨居や壁に次々貼ってあった。

いぶかる爺さんもいたそうだが、「どうせヒマだもん」と言う父だった。

子供の知育玩具から、ボケ防止用品?

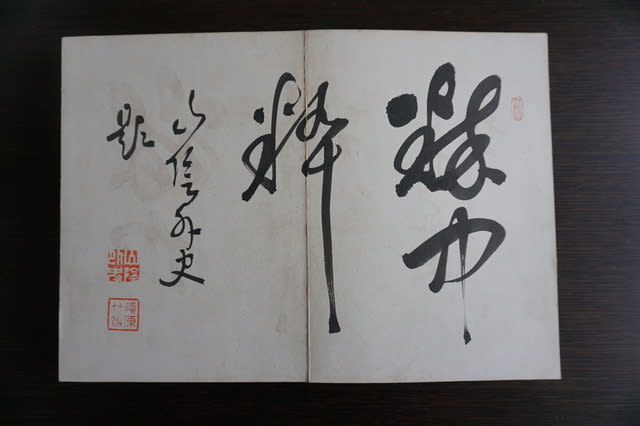

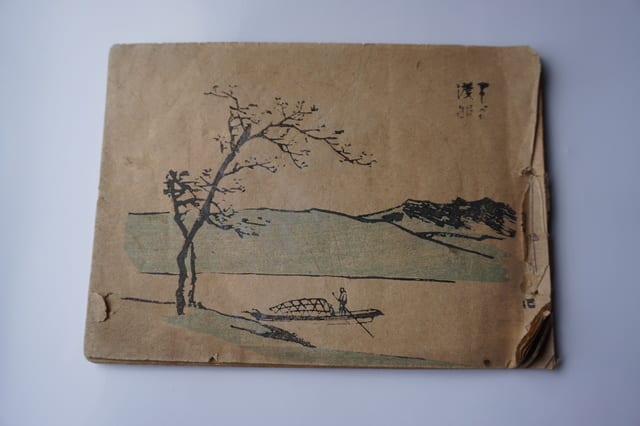

露店で、反古の和紙がいっぱい入った箱の中から発見した大正時代のぬりえ。

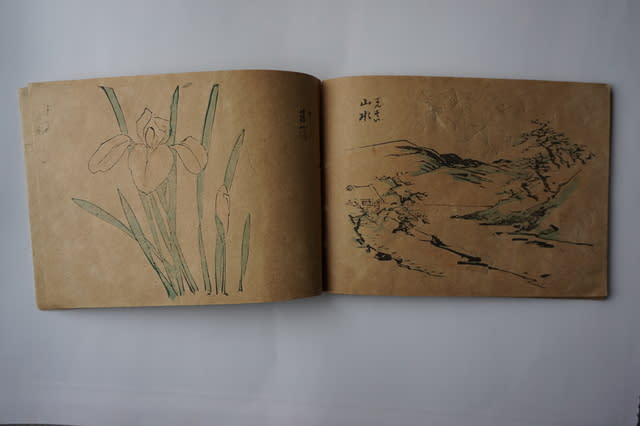

表紙は無く、糸で綴じてありクレヨンで塗ってある。

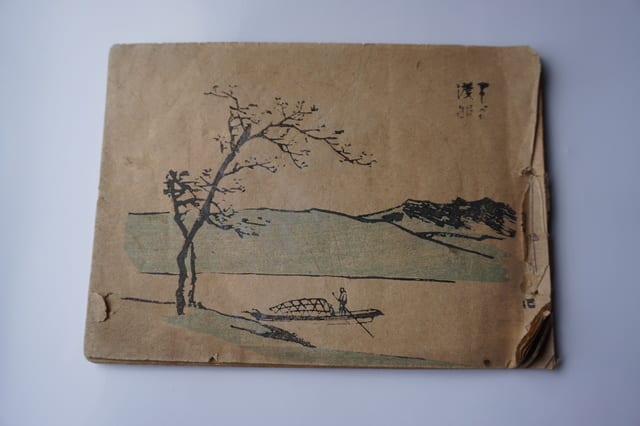

「渡し場」風景。

右のページには馬が瓢箪を引きずっている「瓢箪から駒?」

左のページには羽子と羽子板。

錨と金時。

鶏と老人。

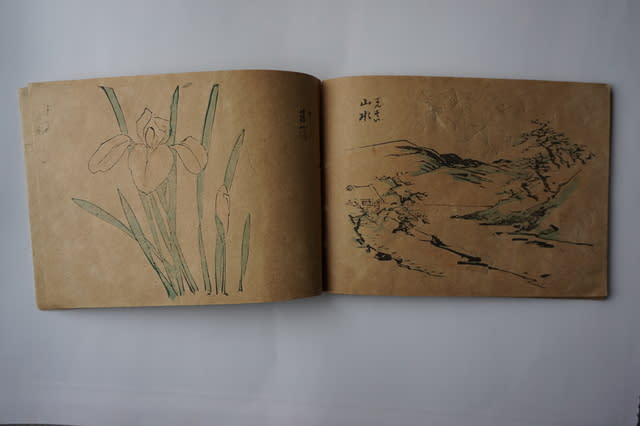

山水と菖蒲。

軍艦と雉子。

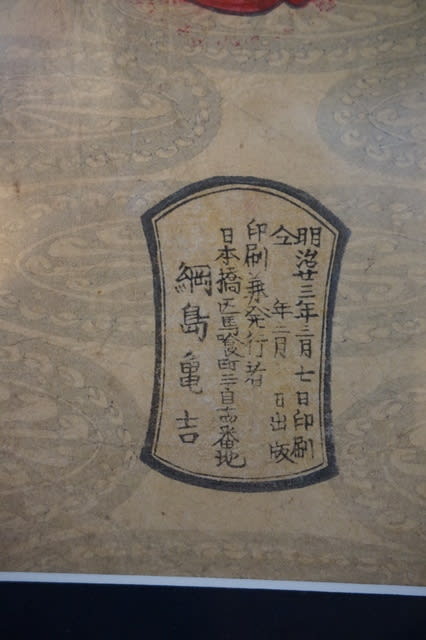

景季。

梶原源太景季(かじわらげんたかげすえ・1162~1200)鎌倉初期、景時の子。生田の森の戦いで箙(えびら)に梅の枝をさし戦ったと伝えられている。

男児用のぬりえのようです。

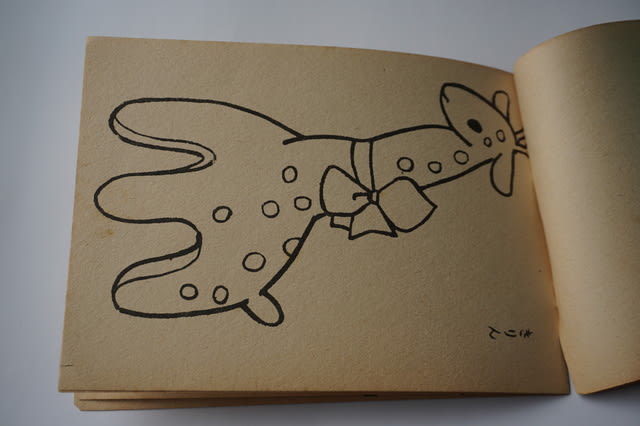

こちらも表紙も裏表紙も無くなっています。

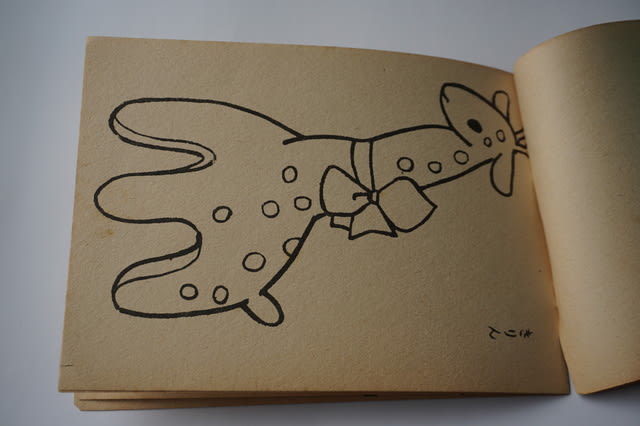

スッキリ輪郭だけ。「つっかけげた」の名称です。木製の台でしたから。

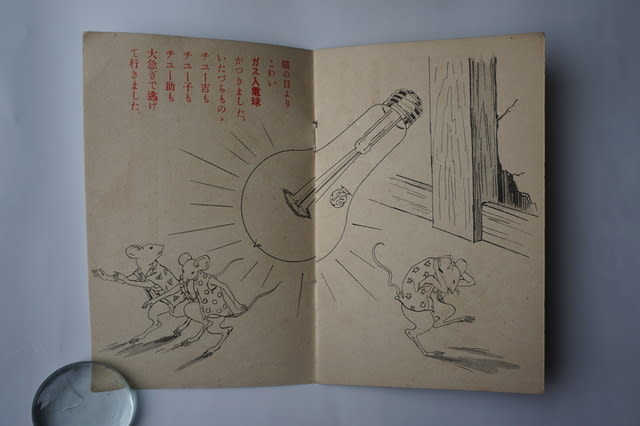

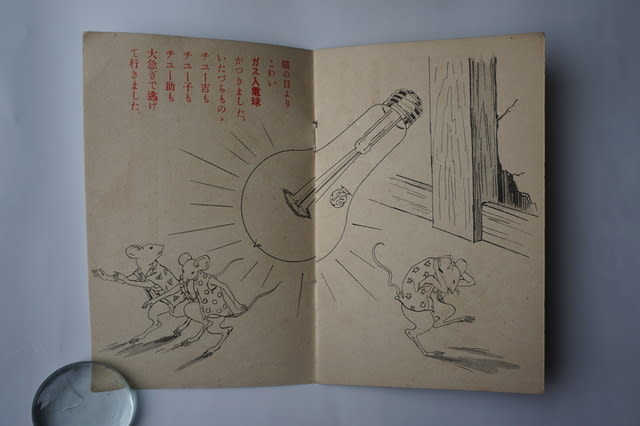

電球が切れると買いに行かされて明るさから、20ワット、40ワット、60ワット、100ワットだった。

帰る道すがらに電球を見ると、マツダと書かれていた思い出。

販促品でしょうか?

おとぎ話のものは他にもたくさんあったと想像できます。

「いくら?」「××円」わざと「20円て書いてある」「あほ」と言われ笑う。

このシリーズは裏表紙にお手本があります。

汐汲みは、安寿と厨子王の安寿や、舞踊が有名ですが、中の絵は女児の日常生活です。

一枚にたくさん書いてあります。

同じ絵が連なっていて、機械が裁断するとき紙がずれたのでしょうか。切れた下の部分が上にあります。

裏表紙です。

少女が夢をふくらませた、3頭身のぬりえ。

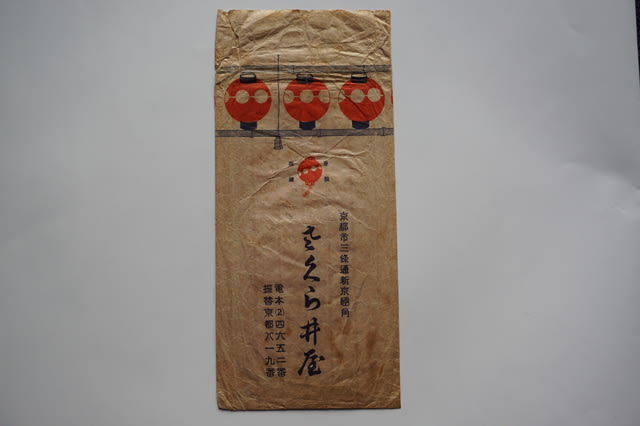

「きいちのぬりえ」と呼ばれて有名な蔦谷喜一さんの袋入りのぬりえです。

ガチャガチャ回してチャンネル替えたテレビ。

子供のころ、放送してないチャンネルのテレビ画面で絵に白い紙を重ねて画面の光を利用して鉛筆で絵をなぞって写し取りました。