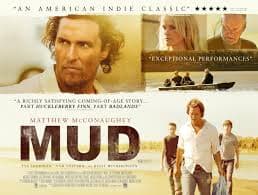

『マッシブ・タレント』、トム・ゴーミガン監督、2022年、107分、アメリカ。ニコラス・ケイジ、ペドロ・パスカル、シャロン・ホーガン。

原題は、『The Unbearable Weight of Massive Talent 』(類いまれなる才能の耐え難き重さ、の意)。

重層的、分裂的に、ニコラス・ケイジがほぼ本人ニック・ケイジを演じる、アクション・コメディ。

まあとにかく、面白かった。劇場で声を出して笑ったのは久しぶり。

いわゆるバディもの(男同士の友情)と家族の物語、そしてスパイ・ストーリーが重層的に展開する。そして「ニコラス・ケイジ・トリビュート」が全編に。その散りばめられ方が可笑しいのなんの。

でも、ニコケイ映画を全く観たことなくても、問題なく楽しめる。昔観たものを結構忘れている私も、全然関係なく楽しめたので。

それもこれも、本人以上の本人ファンが全部説明してくれるから。っていうのもまた可笑しい。大ファンであり大富豪のペドロ・パスカルの表情がまたふつふつと笑いを誘う。

ニコラス・ケイジが多額の負債の返済と、実母の高額な介護施設代金を支払い続ける為に、自己破産をせず、B級映画に出演する道を選んだことは、知られている。

「1年に4本の映画を立て続けにこなしていたときも、全力を尽くせるだけの何かを見つけていた。すべての作品がうまくいったというわけじゃない。『マンディ 地獄のロード・ウォーリアー』のようにうまくいったものもあるが、うまくいかなかったものもある。だが、いい加減な仕事をやったことは一度もない。もし、私に関する誤解があるとすれば、この点だ。ただ仕事をこなしていて、こだわりをもっていないという……。私はこだわりをもって仕事をしていた」

(映画.com 記事より抜粋 https://eiga.com/news/20220325/8/ )

…私の望みはただ二つ。(二つ?)

一つは、ニコラス・ケイジが長生きすること。もう一つは、クリント・イーストウッド監督、主演ニコラス・ケイジの映画を観ること。

微々たるものとは言え、その「類いまれなる才能の耐え難き重さ」(原題訳)に、この「全人類分の一」の期待がまた上乗せされるわけだけど、ニコラス・ケイジが今後とも、その才能に果敢に立ち向かうだろうことは、容易に予想できる。

※「全人類」は本編からの借用です。

一筋縄ではいかないバディもの。↓崖ジャンプは怖そうだけど気持ち良い!?

元妻と一人娘。↓そして斜陽のスター、ニック。

右下の「うさぎのぬいぐるみ」は『コン・エアー』(1997年)↓

![ブンミおじさんの森 スペシャル・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UBQXVaJSL._SL160_.jpg)

![まひるのほし [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cO9KIbfAL._SL160_.jpg)

![メランコリア [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xJvB7H5DL.jpg)