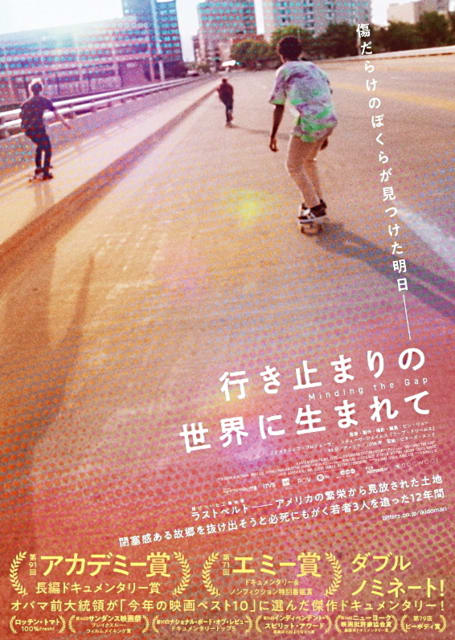

『行き止まりの世界に生まれて』、ビン・リュー監督、2018年、93分、アメリカ。原題は、『Minding the Gap』。

第91回アカデミー賞/長編ドキュメンタリー部門、第71回エミー賞/ドキュメンタリー&ノンフィクション特別番組賞、ノミネート。オバマ元大統領が2018年の年間ベストムービーに選出。

アメリカ、イリノイ州ロックフォード。

ラストベルト(錆びついた工業地帯)に位置するこの町で生まれ育った青年、キアーとザック。二人を追うビン・リュー監督もロックフォード育ち。三人の共通点はスケートボードだ。

自由そのもののようなスケートビデオから始まるこのドキュメンタリーは、キアーへのインタヴューと、ザックへの視線を通して、彼ら自身を取り囲む問題、主に家庭内暴力とその連鎖をあぶり出す。

「初めて撮ったのは14歳の時」という仲間達のスケートビデオに始まり、12年の歳月が、約1時間半の作品に収められている。

カメラの前で青年達は打ち解けている。「この撮影をどう思う?」と尋ねられたキアーは、笑って「無料セラピーだ」と答える。

対して、中々本心を見せなかったザックは、完成した作品を見て、涙したという。

「ザックは、人生で生まれて初めて自分自身をしっかり`見てもらえた’と感じたと思う」と監督は言う。

自分自身や、自分の好きなことを、受け入れられたと感じる経験を持たなかったザックだが、撮影を通して、また完成した作品に、その孤独を共有する他者を見た。それは、自分に向けられたカメラであり、同じような孤独を語る友人の姿であり、そしてまた作品を観る自分自身だったかもしれない。

自らも継父の気まぐれな暴力にさらされ、「世界を因果関係に欠けるものとして認識していた」と語る監督は、仲間の青年達が(年齢的に)大人になる段階において、つまづき、薬物の犠牲になり、刑務所行きになり、または「それ以上のひどいこと」になってしまう現実を、無視できなかったと語る。

物言わず、仲間に寄り添っていたカメラは、後半、ザックの暴力問題から動揺を見せ始める。監督自身を捉え、家族を捉え、これまで語られることのなかった自らの家族内の暴力について、切り込んで行く。

このドキュメンタリーは、監督を含めた三人の青年の、心の歪みを解きほぐす作業そのものである。

それはまた観る者の心を解きほぐす。身体的、心理的な暴力とその負の連鎖は、ロックフォードという町だけで起きるわけではない。

(暴力をなくすために)「個人レベルでは、暴力が起きた時に、それをきっちりと指摘するということ。全体としては、ただ暴力を罰するのではなく、暴力が起きる前に止める方法を見つけていかなければいけないと思います。その唯一の方法は、そもそも社会の中で暴力が生まれるきっかけが何なのかを見つめていくこと。(略)」

(リュー監督インタヴューより抜粋)

少なくともこの作品は、蒙昧な世界に風穴を空け、世界が「行き止まり」ではないことを証明した。仲間を撮った個人的なドキュメンタリーであると共に、社会の問題、人間の心理に深く光を差し込んだドキュメンタリーだった。

****

生き生きとしたスケートビデオでもあり、また幾つもの社会問題、課題を内包する本作。リュー監督の明晰で柔らかい言葉で、様々な問題についての考察から、本作制作のきっかけや、撮影方法、編集、ご自身について等、興味深く読ませてもらいました。

映画配給会社ビターズ・エンドさんの「note」より、オンライントーク全文のリンクを自分への備忘録として。

https://note.com/bittersend/n/ne2ad829654b0?magazine_key=mfae213ec899e

(2020.9.6 新宿シネマカリテ)

https://note.com/bittersend/n/nc44e51ea6a84?magazine_key=mfae213ec899e

(2020.9.12 ヒューマントラストシネマ渋谷)

左から、キアー、リュー監督、ザック↓「スケーター仲間は僕にとっての家族だった。」

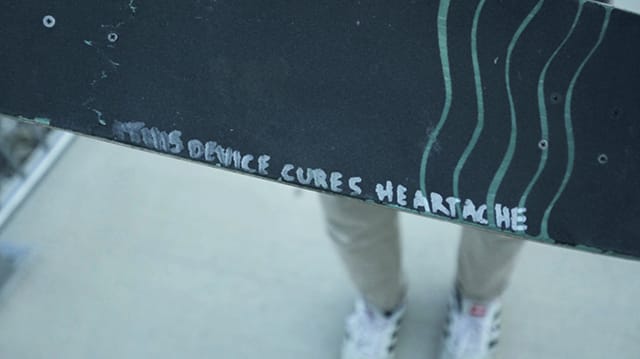

This device cures heartache.(このデバイスは心の傷を癒やしてくれる。)↓キアーがボードの裏に書いた言葉。

米中西部。古くから製造業、重工業の中心的役割を担うが、1970年代以降主要産業が衰退。町には廃墟となった建物も。

![アバター (期間限定出荷) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51yiqEHvBzL._SL160_.jpg)