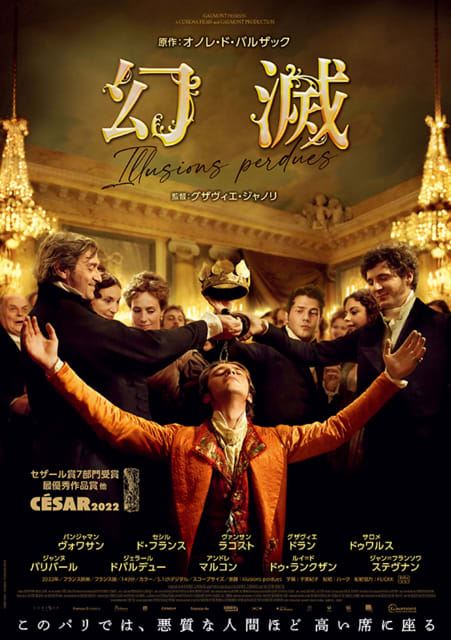

『幻滅』、グザヴィエ・ジャノリ監督、2021年、149分、フランス。原題は、『Illusions perdues』。

バンジャマン・ボワザン、セシル・ドゥ・フランス、バンサン・ラコスト、グザヴィエ・ドラン。

原作は、19世紀の文豪バルザックの小説。小説群「人間喜劇」のうち『幻滅_メディア戦記』(1843年)の映画化。

爽快。そして降参、ひれ伏すのだった(笑) 観たのは少し前だけど、その密度を思い出すだけでワクワクする。

ストーリー自体は、爽快という言葉はあまり相応しくない。

田舎の詩を志す文学青年が、支持者であり不倫関係にあった伯爵夫人と共にパリへ上京。花の都パリで揉まれに揉まれる。ジェットコースターばりのスピード感は、脚色の勝利だ。

貴族階級の虚飾に、言論の欺瞞、大衆の空虚。19世紀前半、フランス復古王政の頃の若干戯画的な話ではあるが、200年経った今に通じる普遍的なリアリティは笑うに笑えない。

印象的なのは、印刷技術の発展と共に現れた、新興新聞社の描写だ。それまで王室はじめ貴族階級が独占していた「言論・マスメディア」という力が、庶民の手に渡ることにより、良く言えば躍動感を得、率直に言えば、金にまみれた謀略の手段として使われて行く。その小悪党の仲間となる主人公リュシアンだが、文才のあったリュシアンはみるみる間に、批評欄筆者として名を上げる。

リュシアンという人物も興味深い。

そう特別には思えない。野心や自負心があるとは言え、普通の若者の範疇だろう。しかし貴族階級への反発と憧憬が彼を駆り立てる。また稼がないと食べては行けない。文学への理想を忘れ、欲望に踊らされ、世間のコマとなって行く様子は、そう遠い出来事ではなく胸に刺さる。

社会風刺のストーリーだが、そこには思いつく限りの人間の感情が、総出で埋め込まれていた。

物語が見事な織物のように広がって行く。いや、もう、びっくり。社会・世間に向ける観察眼と共に、人間への深い洞察は、普遍性をもって心に染みる。ストーリーテラーであるのは勿論のこと。密度、密度、密度。

幻滅とは__「幻想からさめること。美しく心に描いていた事が、現実には幻に過ぎないと悟らされること。」(Google:Oxford Languages)

文豪バルザックはやはり天才なのか。ただの酒飲みで大食いのおっさんではなかった(失礼)。私は目の前のリュシアンの運命よりも、繰り広げられる物語のダイナミックさと緻密さにすっかり心を奪われてしまった。

149分の長尺だが、後味はもはや爽快、かつ見事な「幻滅」。

ちなみに終始ナレーションが付いており、時代背景や激しい状況変化に混乱することはなかった。ナレーションは構造上必要で(ラストに明かされる)、温かく、しかし距離を保ってリュシアンとパリを見つめる目を観客に与える効果があった。

バルザック先生にすっかり敬服しながらも、原作は未読。読みたい気もするけど腰の引けてる自分がここにいる。すみません…。

余談だが、私の好きなジャン=フランソワ・ステヴナンが結構重要な役で出ていて、パンフレットにもクレジットされており、お元気で活躍されていることも嬉しい。(追記※)

グザヴィエ・ジャノリ監督は、文学部の学生だった時に、この小説の映画化を夢見たそう。約30年の歳月とその思いは、複雑さをとても分かりやすい形で見せることに成功した。私を、私達を楽しませてくれたことに深く感謝したい!

セザール賞(2022年)で最優秀作品賞、最優秀助演男優賞(ヴァンサン・ラコスト)、有望新人男優賞(バンジャマン・ボワザン)など7部門を受賞。

第78回ベネチア国際映画祭(2021年)、コンペティション部門出品作。

※追記・・ステヴナン氏は、2021年7月27日に享年77歳で亡くなっていました。この『幻滅』が遺作となってしまいました。全く知りませんでした。私達を大らかに啓発し刺激し、楽しませてくれたステヴナン氏に感謝します!どうぞ安らかに。

同年11月12月に行われた追悼特集上映とステヴナン氏について書かれた「NOBODY」誌のエッセイ(坂本安美氏)を貼っておきます。

https://www.nobodymag.com/report/n/abi/2021/11/post-10.html

ギラギラと活気のある野党系新聞社。批評は金で買われ、大衆は追随する↓

衣装、美術も素晴らしく見応えがありました↓セシル・ドゥ・フランスとグザヴィエ・ドラン。気品ある貴族役。

↓「このパリでは、悪質な人間ほど高い席に座る。」by 文豪バルザック

面白かった!

![グリーンブック [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/512YQ8mlggL._SL160_.jpg)