寺、大名屋敷、商家など歴史的建造物の室内を鑑賞できるところは全国にたくさんあります。説明を聞く際には必ず部位を表す専門用語が出てきます。聞いたことがある用語も多いですが、正確な意味は案外分からないものです。美術鑑賞に必要な用語に絞ってお話ししたいと思います。

床の間(とこのま)のある部屋は、日本建築の室内鑑賞では、最も見る機会が多い場所でしょう。ほぼすべての日本建築で、客人を迎えたり主人がプライベート な書斎として使ったりする、最も重要な部屋だからです。

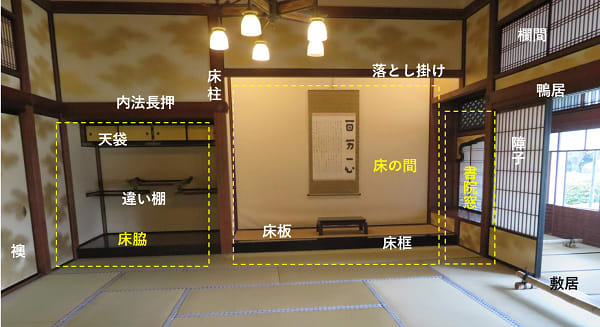

床の間 <毛利邸・防府>

床の間、床板、床框

床の間は厳密には、掛け軸をかけ、生け花や置物を置く空間だけのことを言います。客人が鑑賞しやすいよう、通常は南か東向きに作られます。壁は砂壁が一般的です。

「床板(とこいた)」とは床の間の床(ゆか)にあたる平面です。床板は床(ゆか)面と同じ高さである場合もあります。素材により「畳床」「板床」と呼ばれる場合があります。「床框(とこがまち)」は、床(ゆか)面より一段高い床板との段差部分に付ける装飾用の材木です。漆塗りされることが多くあります。

床脇(とこわき)、袋棚、違い棚

床の間の左右いずれかに設けられます。「袋棚(ふくろだな)」と「違い棚(ちがいだな)」が添えつけられています。天井に付けられた袋棚を「天袋(てんぶくろ)」、床(ゆか)面に付けられた袋棚を「地袋(じぶくろ)」と言います。袋棚は茶道具や香道具を収納するために使われていました。現代では仏具が収納されることも多くなっています。「違い棚」は香炉や書道具のほか、様々な飾り物が置かれるようになります。

書院窓(しょいんまど)、付書院(つけしょいん)

床脇と反対側の床の間の側面を指します。窓と呼ぶように床の間の明り取りが目的です。

付書院 <慈光院・奈良>

黄色の線のように、床の間の側面壁の外側に書院窓が張り出している場合は「付書院」と呼びます。

床柱(とこばしら)、長押(なげし)

「床柱」は、中心にあって床の間で最も目立つことから、主人が銘木の採用を競い合いました。「内法(うちのり)長押」は、障子・襖など部屋の間仕切りの上端に備え付けられた鴨居や貫などにかぶせる装飾用の材木です。

「長押」は本来、柱同志をつなぐ補強材ですが、補強材としての役割が「貫」に取って代わられてからは薄板で作る装飾材となります。「内法」などの接頭語を付けて備え付けられた場所を示します。「落とし掛け(おとしかけ)」は、床の間の上部にあって天井を見えなくする小壁の下端に取り付ける装飾用の部材です。通常は床の間を大きく見せるよう、内法長押より高いラインに設けられます。

なお数寄屋風建築では、長押を用いないことが一般的です。そもそも長押で装飾しなくてもよいような美しい木を使っている、長押を用いない方がナチュラルに見えるためだと考えられます。

釘隠し

釘隠し <相国寺 方丈>

そのままだと不格好な長押や扉に打ち付けた釘の頭を隠す部材です。長押や扉にワンポイントのアイコンを置くことになり、冗長感をなくし空間の趣を引き締めます。家紋・寺紋が表現されることが一般的です。

鴨居(かもい)

障子・襖の上端の枠として取り付けられる、溝がある横方向の部材です。内法長押が取り付けられていると、鴨居はその下に隠れていることになります。障子・襖の下端の溝がある枠は「敷居(しきい)」です。

欄間(らんま)

天井と鴨居(内法長押)の間にある採光・通風のための開口部材です。小さな商事のように見えることが多いですが、室内意匠を競うポイントでもあります。

【Wikipediaへのリンク】 床の間

【Wikipediaへのリンク】 長押

【Wikipediaへのリンク】 欄間

「美術鑑賞用語のおはなし」カテゴリの最新記事

お寺の建築様式はブレンドの賜物:美術鑑賞用語のおはなし

お寺の建築様式はブレンドの賜物:美術鑑賞用語のおはなし お寺の行事はたくさんあってワクワク:美術鑑賞用語のおはなし

お寺の行事はたくさんあってワクワク:美術鑑賞用語のおはなし 僧侶の名前で功績がわかる:美術鑑賞用語のおはなし

僧侶の名前で功績がわかる:美術鑑賞用語のおはなし 寺の名前で格式がわかる:美術鑑賞用語のおはなし

寺の名前で格式がわかる:美術鑑賞用語のおはなし 曹洞宗のダブル本山に納得 ~仏教宗派の個性(10):美術鑑賞用語のおはなし

曹洞宗のダブル本山に納得 ~仏教宗派の個性(10):美術鑑賞用語のおはなし 日本文化を洗練した臨済・黄檗宗 ~仏教宗派の個性 (9) :美術鑑賞用語のおはなし

日本文化を洗練した臨済・黄檗宗 ~仏教宗派の個性 (9) :美術鑑賞用語のおはなし 京都で大成功した日蓮宗 ~仏教宗派の個性(8):美術鑑賞用語のおはなし

京都で大成功した日蓮宗 ~仏教宗派の個性(8):美術鑑賞用語のおはなし 浄土真宗はマーケティング上手 ~仏教宗派の個性(7):美術鑑賞用語のおはなし

浄土真宗はマーケティング上手 ~仏教宗派の個性(7):美術鑑賞用語のおはなし 浄土教が仏教を民衆に広めた ~仏教宗派の個性(6):美術鑑賞用語のおはなし

浄土教が仏教を民衆に広めた ~仏教宗派の個性(6):美術鑑賞用語のおはなし ご来光の原点は修験道 ~仏教宗派の個性(5):美術鑑賞用語のおはなし

ご来光の原点は修験道 ~仏教宗派の個性(5):美術鑑賞用語のおはなし