物語は、妻子と別れ人生に疲れ果てた放送作家が国道沿いのマンションに居を移すところから始まります。

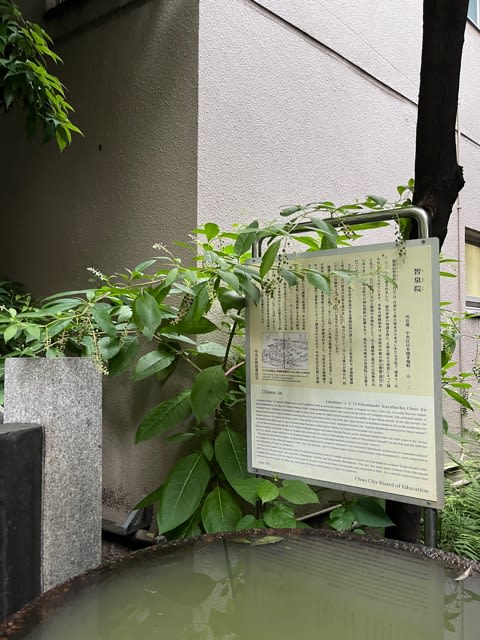

主人公の生まれ故郷は江戸の下町情緒が未だ残った浅草であります。

そして山田太一の生まれ故郷も浅草、等身大の作者が投影されてる様に感じます。

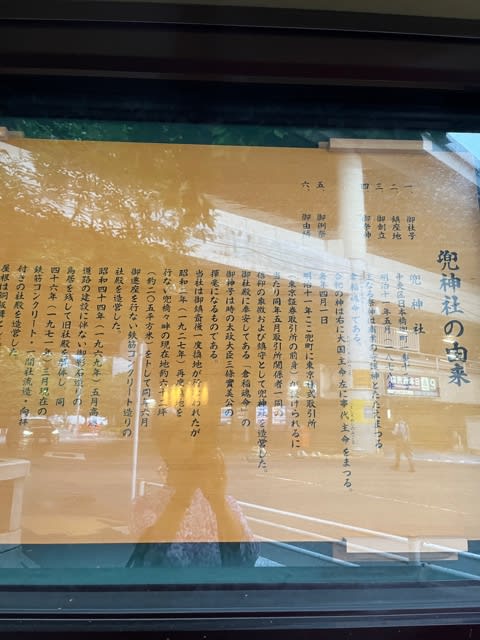

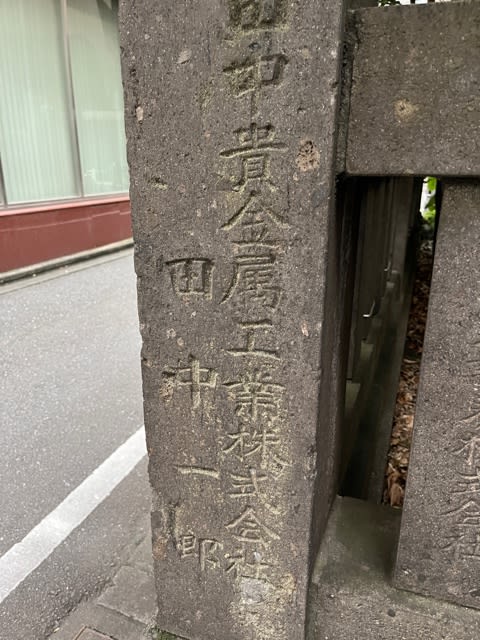

日本橋の寿司職人の父親と下働きをしていた母の長男として可愛がられた主人公、浅草大好きの両親の下ブリキ屋根の二階で間借りして一家水入らずで幸せな日々を送っていた。

私は下町をあまり知らないし、主人公の細やかな感情に入り込む事は出来ません。

その文庫本の表紙、「ちょっとなんか、、」と思って見出し写真にしませんでした。

それはさておき、作品の概要は孤独な主人公と異界の人達との一夏の交流を描くもの。つまり幽霊ちゃんとの交流ですわね。

日本橋の寿司職人の父親と下働きをしていた母の長男として可愛がられた主人公、浅草大好きの両親の下ブリキ屋根の二階で間借りして一家水入らずで幸せな日々を送っていた。

ところが、戦後間もない頃、自動車事故で両親を失ってから人生が変わる。親戚の家を転々としてから、彼は人に本音を絶対漏らさぬ男となった。

その思いは別れた妻に通じない、「理解出来ない」の一言で片付けられる。

殻に閉じこもってしまった彼の思いは懐かしい昔の浅草の町、や人の温もりを求める。

彼の心に秘めた願望から育った幻の人たちが「異人」なのか?

私は下町をあまり知らないし、主人公の細やかな感情に入り込む事は出来ません。

が、作品に描かれた下町のお母さんの手作りのアイスクリーム(手回しのアイスクリーム製造器で作る)が妙に懐かしいです。

自分の思い出ではないですが、我が子を喜ばせる為に母が作ってくれる料理は思い出の原点かも知れません。

オカルトというよりノスタルジーに浸れる物語だと思います。

それにしても過去が単なるノスタルジーである内が一番幸せなのかも知れません。

注:

尚、主人公の子供時代の昭和25(1950)年にアイスクリーム製造器は未だ発売されてません。この幽霊ちゃんの両親も家も昔のままですが、家の道具や周りの店は昭和元禄の頃のもの、今は全てが遠い過去になってます。

まさに「時の流れ」が走馬灯のように感じられる作品です。