車遍歴 2 台目 その 2

1990年 サバンナ RX-7(FC-3S) GT-X 後期型 MT:その 1、

1989年 サバンナ RX-7(FC-3S) GT-X 前期型 AT:その 1、その 2

免許取得:その 0、

>最大の違いは、ステアリングのフィール。

FCの前期後期の違いは、テールランプの四角か丸か、ボディモールの色など外観に関する情報が多いが、個人的にはステアリングフィールの違いを一番にあげたい。前期後期と乗り換えられた方はご存じと思うが、マイナーチェンジでここまで変えるのか!?と言いたいほど変わっていた。

前期では、タイヤとステアリングの機械的な接続で、途中にゴムが入っているような感じだった。そのためタイヤが轍などにはまってタイヤ側からステアリングを回そうとする力が発生しても、そのゴムのような何かが緩衝となるため、ステアリングにはほとんど影響が伝わらない。それでも確か 1 回、大きなわだちでステアリングが持っていかれたことがあった。それ以外は、ステアリングを握る手に、ちょっと力が感じられる程度で収まっていた。この特性が双方向だったかは記憶がない。でも、双方向だったら操舵しにくかったのではないかなー?。

後期型ではそのフニャ特性がなくなっていた。それどころか、直結なのか?と言いたくなるようにガチでつながっていた。その結果、路面が荒れている高速道とかを走るときは、腕に力を入れてステアリングを握っていないと、いつどこにすっ飛んで行ってもおかしくないような特性だった。これは大げさではなくマジな話で、この車以外でそんなことは体験したことはない。それとは別に、ディーラーで点検した時にサービスのお兄さん(多分走り屋さん)から「フロントのトーイン、ゼロにしときました~(^^)v。」とニコニコ顔で言われ、いや頼んでないからとも言えないし、ちょっと苦笑い。確かにハンドリングは素晴らしく、また、ステアリングからのロードインフォメーションも過剰なほどであったが、私には少々過激すぎて、疲れた。

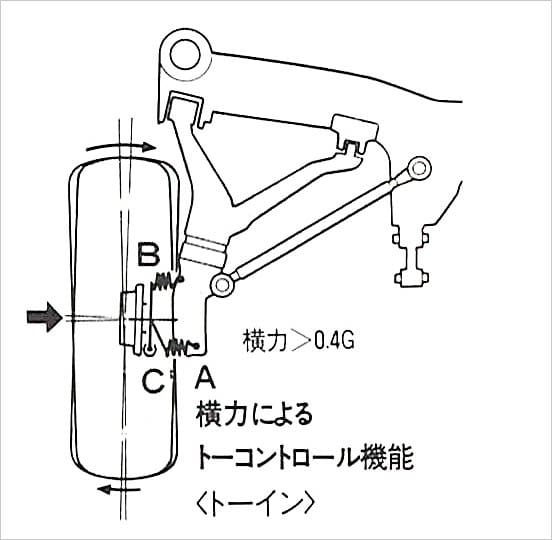

曲がると言えば、当時は 4WS が流行っていた。ジェミニのニシボリックサスとか、スカイラインの(スーパー)ハイキャスとか。RX-7 にも、パッシブなトーコントロールが搭載されていた。これは G がかかるとブッシュがたわんでリヤタイヤの向きを変えるという機構。海外では開発者にちなんでキジマサスと称されたらしい。ある日、山道を気持ちよくコーナリングしていたら、自分が操作したハンドルの角度よりも余計に回り込んでびっくりした。なんじゃこれは!これがトーコントロールの初体験。普通に市街地を走っているときに動作することはないので大きな不便ではなかったが、世の中ではこれをキャンセルするのが流行っていたようで、パーツも売られていた。この機構の挙動は私にとって、小さな親切大きな恐怖って感じだった。

次に 20 馬力、トルク 2.5 キロアップしたエンジンについて。件のサービスのお兄さんは MC 前後に関して「MT はトルクが少し上がった感じがするが、AT では違いは判らないねー。」と言っていた。私の場合は前期:AT、後期:MT なので、エンジン自体の違いではなく、変速方式の違いが支配的。とにかくロータリーエンジンの低域トルクは薄い。普通にのっていて 1,500 回転くらいでは加速しない。いつも 2,000 回転前後までキープしなくてはならない。もちろんブーストがかかっていない領域ではあるが、それにしても、だ。街乗りでは 5 速に入ることはなかった。2 リッター直 4 に乗っている知人と話をしていて「街中で何回転くらいで走ってる?」と聞いたときに「1,000 回転+くらいかな」と言われ、それが信じられなかった。教習車以外はロータリーエンジンしか知らないので、物差しが世の中と違っていたのだった。

しかし、高回転領域ではよく回った。車雑誌に「電気モーターのように」と書いてあるが、その通りだった。電気モーターの車には乗ったことがなかったが、そう思った(^-^;。後年、レシプロエンジン車に乗るようになって、そのように表現したい気持ちがよく分かった。

続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます