奈良の報告に戻ってきました。

今日は、聖徳太子が建立に関わったとされる七大寺の1つ

法起寺(ほうきじ)です。

ここは、聖徳太子が遺言で山背大兄王(やましろのおおえのおう)が、お宮だった物をお寺にかえたそうです。

ここは、やはり何といっても国宝の三重塔です。

飾りもなく、シンプルな三重塔で最大最古の建物だそうです。

屋根の勾配が緩く、軒が深く、飛鳥時代の様式を伝えています。

建立が706年 高さ24.5m

けっこう、大変なお寺で、

奈良時代は栄えていて 平安時代で衰退

平安時代で衰退

鎌倉時代に三重塔を修復 室町時代にまた衰退

室町時代にまた衰退 江戸時代は三重塔しか無かったそうです。

江戸時代は三重塔しか無かったそうです。

何か、悲しすぎると思いません?

しかし、聖徳太子が関わったお寺なので

法隆寺の五重塔(219日目)と同じくの組物(くみもの)の部分が

これが見事な彫刻と、形が特徴です。雲の形をしているので雲肘木(くもひじき)と言います。

これらは、法隆寺と関係のある少数のお寺でしか見れません。とても貴重です。

ここの境内では、面白い物がありました。

これです。 付け根をちょい拡大。

分かりますか? 松って普通二本でしょ?

三本でしょでしょ。

ほら、面白いでしょ。入り口の所にある松の木にときどき出る物らしいです。

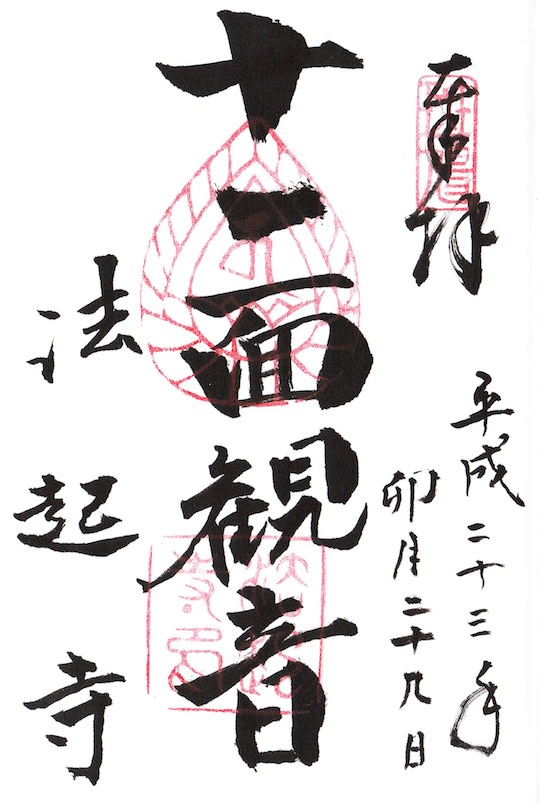

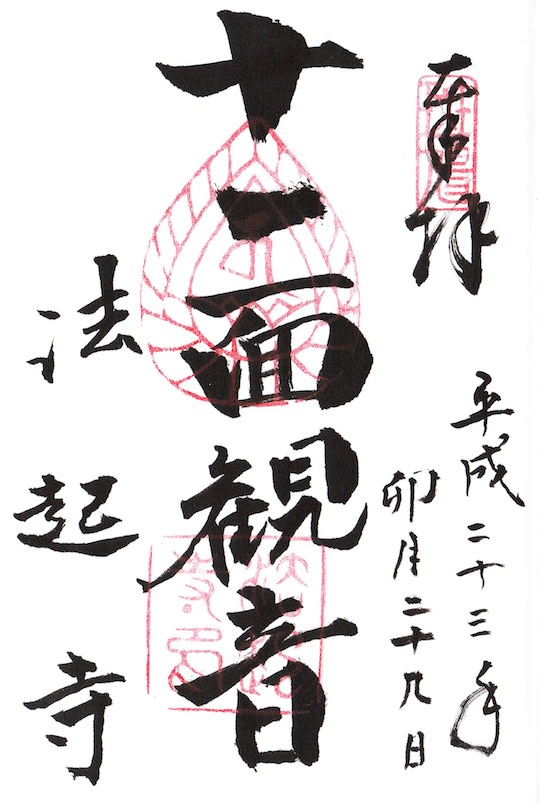

最後にいつもの御朱印です。

以上、法起寺の報告でしたー。

ぜひ皆様↓ポチッとクリック願います。

今日は、聖徳太子が建立に関わったとされる七大寺の1つ

法起寺(ほうきじ)です。

ここは、聖徳太子が遺言で山背大兄王(やましろのおおえのおう)が、お宮だった物をお寺にかえたそうです。

ここは、やはり何といっても国宝の三重塔です。

飾りもなく、シンプルな三重塔で最大最古の建物だそうです。

屋根の勾配が緩く、軒が深く、飛鳥時代の様式を伝えています。

建立が706年 高さ24.5m

けっこう、大変なお寺で、

奈良時代は栄えていて

平安時代で衰退

平安時代で衰退

鎌倉時代に三重塔を修復

室町時代にまた衰退

室町時代にまた衰退 江戸時代は三重塔しか無かったそうです。

江戸時代は三重塔しか無かったそうです。

何か、悲しすぎると思いません?

しかし、聖徳太子が関わったお寺なので

法隆寺の五重塔(219日目)と同じくの組物(くみもの)の部分が

これが見事な彫刻と、形が特徴です。雲の形をしているので雲肘木(くもひじき)と言います。

これらは、法隆寺と関係のある少数のお寺でしか見れません。とても貴重です。

ここの境内では、面白い物がありました。

これです。 付け根をちょい拡大。

分かりますか? 松って普通二本でしょ?

三本でしょでしょ。

ほら、面白いでしょ。入り口の所にある松の木にときどき出る物らしいです。

最後にいつもの御朱印です。

以上、法起寺の報告でしたー。

ぜひ皆様↓ポチッとクリック願います。