ネズミなどから米、穀物を守る。

そのための動物は?と問われれば、紋切り型で真っ先に「猫」が思い浮かぶ。

人類の歴史にあって、「猫」に期待される役割はワールドワイドに共通している。「ウイスキーキャット」なんかはその典型例だろう。「猫」はあれでものすごく役に立っていて、ただ縁側で、おばあちゃんの膝の上でお昼寝しているだけでも、気ままにお散歩しているだけでも、その存在がなにかしらの護りを果たしていると言える(^o^;)

長く人と共に生きてきたはずの「猫」だが、例えば神社などで「狛犬」のような位置には立っていない。厳密には「猫」を「狛犬」としている神社は存在しているのだが、僕は一社しか知らない(^ω^ゞ

「猫」の彫物なら、左甚五郎の「眠り猫」はつとに有名。桃山から江戸最初期にご活躍された「神」に等しい伝説の職人の仕事だが、それほどの名作が存在していても、神社における「眷属」の位置にはいない。

「猫」の多彩な貢献(?)から考えると、これは意外というか、かなり不思議な感じがする(*‘ω‘ *)

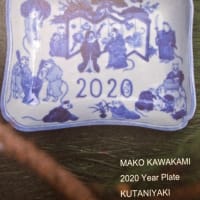

「招き猫」の焼物が大流行したのは、詳しい事情はわからないけど、江戸中期の頃とされていて、市井を生きる町民からの圧倒的支持を得て拡がったと聞く。お馴染みの意匠は、思っていたよりも「新しい」。

「猫」は日本に「仏典」と共にやってきた、という。

ずっと昔からいたのではないの(*‘ω‘ *)?と、僕などは不思議に思う。

この説が正しいとすると、「猫」はネズミなどから米、穀物を守るためではなく、「仏典」を守るために海外から連れてこられたということになる。

神社の「神獣」「眷属」として扱われてこなかったのには、このあたりに理由があったりするのかな?などと考えてみたり。

ただ、日本の原風景の中に、「猫」がいないっていうのは、なかなか想像できない。「猫」のいない風景を思い描けなかったりする。

縄文時代にも「猫」を飼っている家はたくさんあって、その辺で子供とじゃれ合ってたり、おばあちゃんの膝の上でお昼寝してたりしてたんじゃないの?

そういう想像の方が僕にはしっくりくるのだけど(^ω^ゞ

そのための動物は?と問われれば、紋切り型で真っ先に「猫」が思い浮かぶ。

人類の歴史にあって、「猫」に期待される役割はワールドワイドに共通している。「ウイスキーキャット」なんかはその典型例だろう。「猫」はあれでものすごく役に立っていて、ただ縁側で、おばあちゃんの膝の上でお昼寝しているだけでも、気ままにお散歩しているだけでも、その存在がなにかしらの護りを果たしていると言える(^o^;)

長く人と共に生きてきたはずの「猫」だが、例えば神社などで「狛犬」のような位置には立っていない。厳密には「猫」を「狛犬」としている神社は存在しているのだが、僕は一社しか知らない(^ω^ゞ

「猫」の彫物なら、左甚五郎の「眠り猫」はつとに有名。桃山から江戸最初期にご活躍された「神」に等しい伝説の職人の仕事だが、それほどの名作が存在していても、神社における「眷属」の位置にはいない。

「猫」の多彩な貢献(?)から考えると、これは意外というか、かなり不思議な感じがする(*‘ω‘ *)

「招き猫」の焼物が大流行したのは、詳しい事情はわからないけど、江戸中期の頃とされていて、市井を生きる町民からの圧倒的支持を得て拡がったと聞く。お馴染みの意匠は、思っていたよりも「新しい」。

「猫」は日本に「仏典」と共にやってきた、という。

ずっと昔からいたのではないの(*‘ω‘ *)?と、僕などは不思議に思う。

この説が正しいとすると、「猫」はネズミなどから米、穀物を守るためではなく、「仏典」を守るために海外から連れてこられたということになる。

神社の「神獣」「眷属」として扱われてこなかったのには、このあたりに理由があったりするのかな?などと考えてみたり。

ただ、日本の原風景の中に、「猫」がいないっていうのは、なかなか想像できない。「猫」のいない風景を思い描けなかったりする。

縄文時代にも「猫」を飼っている家はたくさんあって、その辺で子供とじゃれ合ってたり、おばあちゃんの膝の上でお昼寝してたりしてたんじゃないの?

そういう想像の方が僕にはしっくりくるのだけど(^ω^ゞ